Era madrugada, em meados dos anos 1950; chovia fino e a cidade parecia suspensa. Os carros dormiam ao longo da calçada e, no pátio da Garagem Oceânica, em Ipanema, a espuma recém-enxaguada corria em fios, levando poeira e graxa. No botequim ao lado, um homem magro aquecia a xícara entre as duas mãos, como quem protege uma brasa acesa; macacão encharcado, cheiro de gasolina e sabão, as unhas escuras de serviço e frio. Não era um mendigo; era um trabalhador invisível. Muitos já o davam por morto; Sérgio Porto, cronista do Rio e voz de rádio, também quase o perdera da memória. Entrou, estacou, e o espanto veio antes das palavras: “Você não é o Cartola da Mangueira?”. Como ele contaria depois, a xícara tremeu, os olhos aceitaram de volta o próprio nome. Naquela mesa barata, entre gasolina e maresia, a madrugada mudou de eixo; dali em diante, a cidade recobrou a memória, e um país, sem saber, começava a recuperar a voz que lhe faltava.

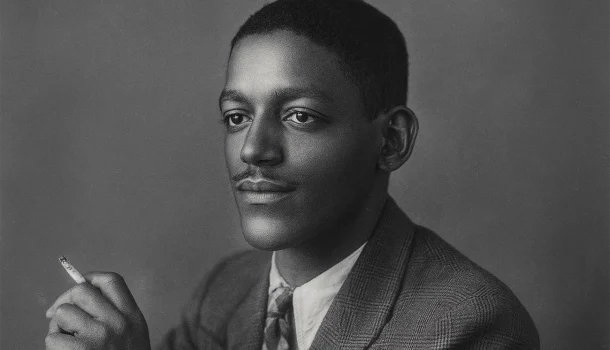

Antes dessa madrugada, houve outra paisagem: Catete e Laranjeiras, o violão que o pai colocou no colo do menino registrado Angenor, com um “n” a mais; depois, o morro. O orçamento curto apertava a casa; a cidade se fechava para quem nela crescia. Na construção civil, o cimento caía da laje como neve áspera; para proteger o cabelo, o rapaz adotou um chapéu-coco, e os colegas viram nele uma cartolinha que virou nome. No alto, a gravidade era festa e disciplina; o Bloco dos Arengueiros dava corpo às rodas e, ao lado de parceiros como Carlos Cachaça, o samba encontrava endereço. Em 1928, nasceu a Estação Primeira de Mangueira, verde e rosa, herança de ranchos e promessa de avenida, e, ali, Cartola começou a circular de boca em boca, de barraco em barraco, até que o seu nome coubesse inteiro na cidade.

O tempo, porém, é um editor severo. Entre o fim dos anos 1950 e a década de 60, a Zona Sul trocou o rádio de válvulas pelo televisor na sala; a Bossa Nova afinava harmonias em apartamentos de Copacabana e nas boates do Beco das Garrafas; em Ipanema, a modernidade sorria com gelo no copo, enquanto Brasília se erguia no meio do país. Do outro lado do túnel, a vida tinha outro relógio. A sombra vinha de antes: no final dos anos 1940, ele enfrentou uma meningite, andou de muletas e perdeu Deolinda, a companheira que o sustentava; com a viuvez, deixou o morro e desapareceu das rodas, a ponto de muitos o darem por morto. Anos depois, já sem contrato nem cachê, aceitou os turnos da noite como vigia e lavador de carros. O dinheiro era miúdo; as mãos, gastas de água fria e sabão, voltavam para casa ardendo. Nos jornais, seu nome rareou; na rua, quase ninguém o reconhecia. Ainda não havia epifania, apenas o intervalo áspero, turnos longos e um corpo cansado que, mesmo assim, seguia guardando canções.

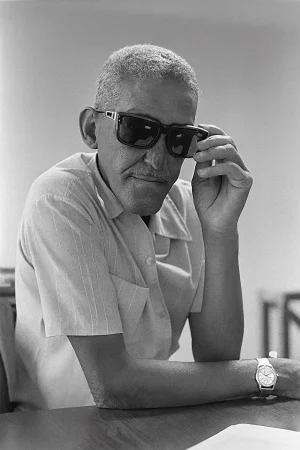

A redescoberta abriu outra sala, mas não começou no sobrado; começou na crônica. Depois daquele encontro de madrugada, em meados dos anos 1950, Sérgio Porto publicou sobre Cartola no “Diário Carioca” e devolveu o seu nome à conversa pública; as linhas repercutiram no rádio, na Mayrink Veiga, e, com a mão de Jota Efegê, vieram trabalho e circulação. A presença decisiva, então, ganhou nome e cozinha: Euzébia Silva do Nascimento, a Dona Zica da Mangueira, sambista de velha guarda e cozinheira de mão cheia; tornou-se companheira de Cartola no início dos anos 1960 e casaram-se em 1964. Foi com ela que, a partir de 1963, um sobrado na Rua da Carioca, 53, virou restaurante e palco, mesa e escola, cozinha e manifesto. O Zicartola não era só endereço; funcionou como um país provisório em que bambas do morro e jovens de classe média negociavam uma convivência nova. As noites tinham cheiro de panela de ferro e feijão no fogo; as mesas, cheias de jornalistas, estudantes e velhos mestres, viravam assembleias sem ata. Zé Kéti, Nelson Cavaquinho e Ismael Silva cruzavam com Nara Leão e Carlos Lyra; das conversas e dos sambas, cristalizou-se o que depois subiria ao palco em “Opinião”. Ali, um bancário tímido começou a assumir a própria vocação; ganhou o nome pelo qual o país o conheceria, Paulinho da Viola, batizado por Sérgio Cabral, jornalista e pesquisador de música, para caber na memória coletiva. O sobrado durou pouco mais de um ano e meio e bastou; fechou em maio de 1965, deixando no ar a sinfonia de talheres e tamborins, como se a cidade, por um instante, tivesse encontrado a língua para dizer de si.

A obra que ele trazia por dentro não cabia mais no rascunho. Em 1974, aos 65 anos, quando a indústria corria atrás de outras urgências, surgiu “Cartola”, primeiro disco solo, gesto tardio e inaugural. O produtor João Carlos Botezelli, o Pelão, insistiu com paciência de artesão; o selo Marcus Pereira assumiu o risco; Dino 7 Cordas costurou arranjos de alfaiate; e a voz, demorada e clara, soou como janela antiga que enfim se abre para a rua. O repertório reorganizou uma vida em faixas curtas e limpas, cada pausa tratada como matéria precisa, um inventário sem sentimentalismo em que a dor aparece educada e inteira. O país ouviu e reconheceu o que sempre estivera ali, apenas fora de foco: um escritor de canções. Não era recomeço; era a revelação do óbvio adiado.

Dois anos depois, em 1976, “Cartola II”, novamente pelo selo Marcus Pereira, mexeu no prumo da canção brasileira. A cidade ouviu, em sequência quase cruel, “O mundo é um moinho” e “As rosas não falam”. Na primeira, a voz baixa oferece um aviso que parece abraço, “ainda é cedo, amor”, e estabelece uma ética do cuidado; na segunda, a metáfora toma o cotidiano de assalto e faz do jardim um exercício de atenção. O mesmo disco acolhe “Preciso me encontrar”, de Candeia, e recompõe a ponte entre o morro e a tradição lírica que parte da crítica teimara em apartar da canção popular. Não era erudição; era nitidez. O timbre, delicado sem fragilidade, impunha-se sem truques; o violão respirava; os metais conversavam sem levantar a voz. O poeta, que nunca publicou livro, entregava, faixa a faixa, um livro que se podia cantar.

No mesmo ciclo, Beth Carvalho levou “As rosas não falam” para “Mundo Melhor” e pôs a canção na rua, nas rádios, nas salas; uma mulher abrindo passagem para que um senhor de mais de sessenta fosse ouvido como novidade. Depois, o próprio autor a cantaria em palcos e gravações, mas ela já tinha provado o essencial: podia morar em qualquer repertório, lado a lado com clássicos recentes, sem perder identidade. O gesto de Beth é capítulo central dessa história, não como vitrine, e sim como escuta, e ajudou a ajustar o foco de um país que, por distração ou hábito, não sabia onde guardar um poeta da canção.

E há fios mais antigos. Em 1964, Nara Leão registrou “O sol nascerá”, parceria de Cartola com Elton Medeiros, e a cidade assistiu a um trânsito raro entre o apartamento de bossa e o quintal de samba. A canção nasceu de conversa de mesa e desafio direto; virou estandarte contra o desânimo, sem pieguice, como quem lembra que a noite termina porque termina. Anos depois, na voz do próprio autor e de tantos intérpretes, ela manteria essa inocência difícil, a convicção de que a luz volta, não por decreto, mas por experiência, e que, enquanto se espera, a melodia sustenta o corpo.

Chamar Cartola de poeta não é metáfora preguiçosa; é reconhecimento de ofício. O que a canção lhe dava de métrica, ele devolvia em precisão de imagem. Em “Acontece”, o atraso vira notícia, não súplica. Em “O mundo é um moinho”, o conselho fala baixo e, por isso, corta fundo. O resto é lapidação: verbos no tempo justo, adjetivos à conta, silêncios que funcionam como vírgulas invisíveis, a melodia sustentando o que a frase recusa dizer. A chave, porém, está antes do microfone: o texto precede a voz; os discos apenas lhe deram a moldura.

Aos poucos, o Brasil institucionalizou essa intuição. O homem que lavava carros em Ipanema virou verbete de dicionários, capítulo de teses, caso de estudo em disciplinas de literatura e música; reedições em vinil e CD o devolveram às prateleiras; programas de rádio e televisão passaram a citá-lo com naturalidade; acervos públicos digitalizaram recortes, capas, fotografias. A universidade, que costuma chegar atrasada, chegou com o rigor que faltara ao mercado, e tomou nota do que a rua sabia: havia um autor cuja ferramenta era a canção. O reconhecimento não apagou o intervalo duro; apenas o cercou de contexto. Em salas de aula, rodas de samba e bibliografias, fixou-se a ideia de que aquele lirismo jogava luz sobre a cidade, sobre a casa pobre, a obra de tijolo, o botequim e a escola de samba, e mudava, sem alarde, a gramática de um país.

O legado não se mede só em gravações; mede-se no que as canções fazem com quem as canta. Paulinho da Viola levou a delicadeza para o choro e para a Portela; Elis Regina afiou a palavra até deixá-la pousar no ponto exato; Gal Costa fez de “Acontece” uma vertigem de palco; Beth, ponte entre gerações, manteve o caminho aberto. Em cada interpretação, havia uma escuta: aprender Cartola era aprender a editar o excesso, a pôr ordem no sentimento sem esvaziá-lo. Nos últimos anos, ele circulou como quem enfim encontra o próprio corpo, um senhor de voz mansa, visitas discretas a estúdios e palcos, o respeito de quem o abraçava no camarim e agradecia baixinho. O público talvez não soubesse, mas aquelas canções, repetidas em barzinhos, em rádios de madrugada, em quintais, já escreviam a elegia que a cidade teria de cantar.

Em novembro de 1980, aos 72 anos, ele alternava dias de hospital e noites de pouco sono; recebia amigos com a mesma delicadeza com que recebia um verso, como quem poupasse a visita do peso das despedidas. Três dias antes do último domingo, um jornal lhe trouxe o presente improvável, a crônica de Carlos Drummond de Andrade, “Cartola no moinho do mundo”. Dizem que ele pediu para colar a página perto da cama, como se aquele texto fosse uma janela aberta dentro do quarto. Leu devagar, sorriu curto, agradeceu com os olhos. No dia 30, no Rio de Janeiro, o corpo atentamente simples do homem que a cidade quase perdera no esquecimento desligou-se do rumor da rua. Ficou a respiração das canções, como se estivessem de guarda.

O velório na Mangueira pareceu um rito aprendido muito antes, gente antiga e recente, batuque contido, coro que sobe sem comando; não por protocolo, por necessidade. Levaram-no como se se levasse um estandarte; nenhuma fala coube tanto quanto o canto baixo de quem sabe que dor também pede afinação. Naquela manhã que custou a clarear, o morro e a cidade partilharam a mesma altura. O corpo que um dia, anônimo, gotejou num balcão de botequim atravessou o salão em silêncio vigilante, flores simples, bandeiras, abraços demorados, Dona Zica firme. E, quando as portas enfim se fecharam, ficou o essencial: as canções seguindo adiante, e, no fundo de tudo, a mesma xícara imaginária aquecendo as mãos do país, lembrando que um poeta da canção pode morrer, mas a pausa entre dois acordes não.