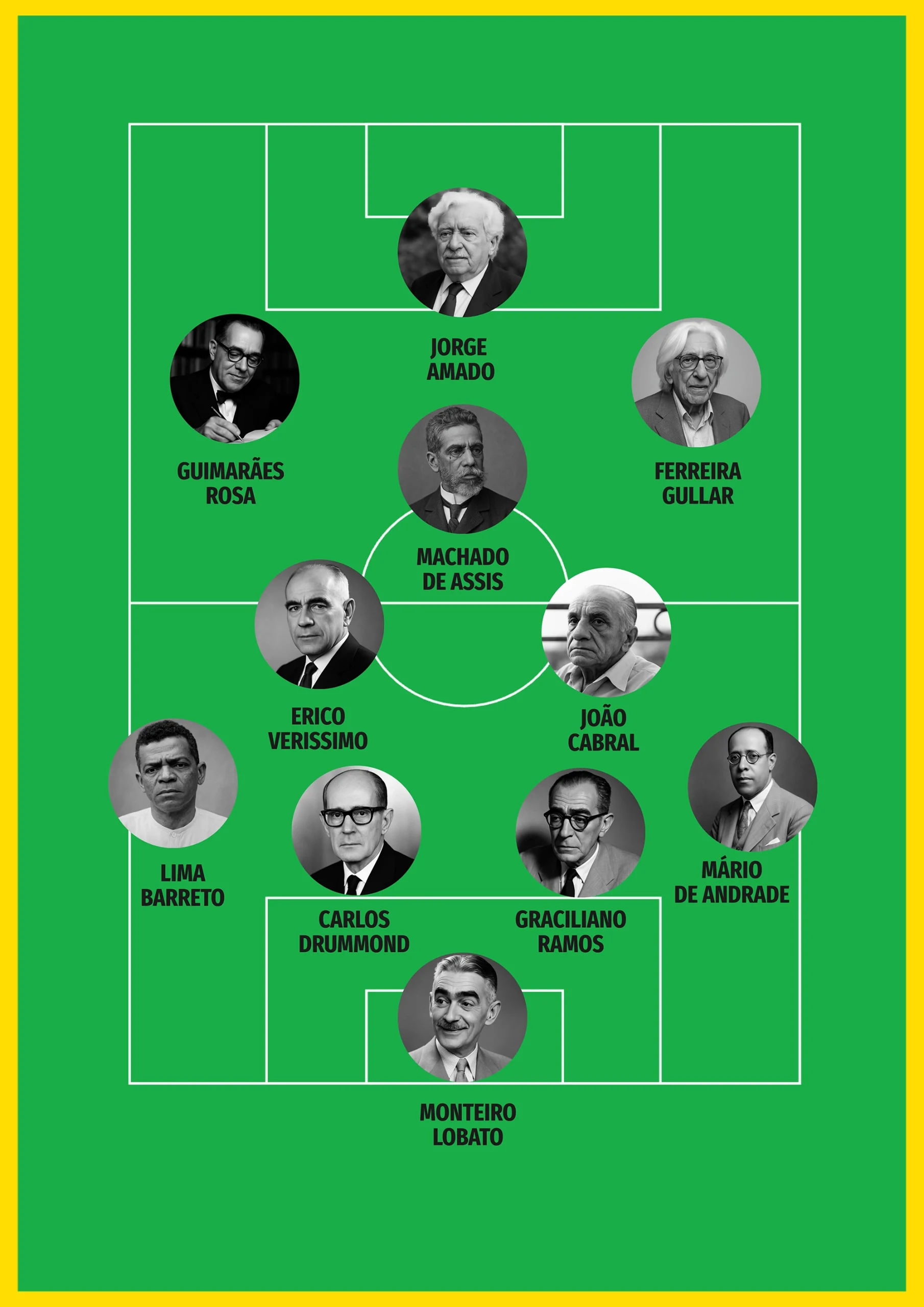

Chove miúdo na memória coletiva e alguém acende os refletores do arquivo. No gramado imaginário, as estantes viram arquibancadas; lá no alto, equações sobem ao placar e ensaiam o vento. À beira do campo, um físico, Solemar Oliveira, regula o cronômetro das frases, enquanto o historiador Ademir Luiz desce às camadas do tempo até que as vozes ganhem corpo. Há silêncio de cerimônia e riso de bastidor, o repouso antes do passe. Ao lado, o editor da Revista Bula, Carlos Willian Leite, passa a súmula a limpo, ouve a arquibancada e insinua o nome incontornável. Não se persegue unanimidade: prefere-se método com graça. A língua dá o apito e o jogo começa.

O comitê trabalhou no cruzamento paciente entre dado e intuição. Ademir trouxe as longas durações: a Semana de 1922, o Estado Novo, o pós-guerra, o exílio e a anistia, a industrialização do livro. Com essa cartografia, desenhou o campo. Solemar calculou forças discretas: inércias de forma, entropias de metáfora, acelerações de sintaxe que deslocam o leitor sem alarde. Na rodada final, o editor amarra o veredito e sustenta a presença de Ferreira Gullar, a seu ver o maior poeta da língua depois de Camões; a súmula registra, e com critério e leveza apresenta-se a equipe.

No gol, Monteiro Lobato guarda o imponderável com reflexo de editor. Criou redes de leitura popular, profissionalizou o mercado, publicou “O Sítio do Picapau Amarelo” e “Urupês”. Agitou o debate do petróleo em plena era Vargas. A física anota alto coeficiente de restituição: seus textos devolvem o impacto social com energia extra.

A zaga pede precisão. Graciliano Ramos, pela direita, sustenta a linha com economia ferina. Foi preso em 1936, escreveu “Memórias do Cárcere” e publicou “Vidas Secas”, onde a secura manda no jogo. À esquerda, Carlos Drummond de Andrade lê o lance antes de nascer. Funcionário público e modernista de segunda hora, atravessou os anos 1940 com “A Rosa do Povo”, observando o país entre guerra e reorganização. Um pensa o osso; o outro, o nervo.

As laterais abrem o campo. Mário de Andrade, à direita, empurra a bola para a frente e para trás, como quem inventa o caminho. Articulou a Semana de 22, dirigiu o Departamento de Cultura paulistano, escreveu “Macunaíma” e pôs o país a conversar consigo. À esquerda, Lima Barreto rompe a linha do conforto. Cronista da Primeira República e autor de “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, expôs racismo e burocracias e transformou o sarcasmo em documento. A história reconhece nesses dois a largura do campo brasileiro.

No meio, dois volantes de temperatura diversa. João Cabral de Melo Neto, pela direita, depura, calcula, enxuga. Diplomata de ofício e engenheiro do verso, ergueu “Morte e Vida Severina” como ponte sobre a seca. À esquerda, Érico Veríssimo distribui com grande angular. Diretor editorial da Editora Globo, viajante de Washington a Porto Alegre, compôs “O Tempo e o Vento” como cartografia narrativa do Sul. Um reduz a entropia até o brilho mínimo; o outro imprime efeito Magnus no passe longo.

A criação pede cabeça fria e olho clínico. Machado de Assis, meia ofensivo, funda a jogada enquanto parece parado. Fundador da Academia Brasileira de Letras, autor de “Memórias Póstumas de Brás Cubas” e “Dom Casmurro”, manipula o tempo moral da frase como quem curva o campo da gravidade. O historiador vê nele a conversa íntima entre gesto curto e longa duração.

Nas pontas, a ousadia. Ferreira Gullar, à direita, maranhense de neoconcretos e exílio. O “Poema Sujo”, de 1975, funcionou como sismógrafo do país em travessia; veio a anistia e a voltagem seguiu alta até o Prêmio Camões. João Guimarães Rosa, à esquerda, expande o espaço das palavras, autor de “Grande Sertão: Veredas”. Médico e diplomata, transformou travessia em gramática, o que a física chamaria mudança de topologia. A escolha tem arquivo e afeto.

No centro, Jorge Amado recebe, amortece, devolve. Militante e best-seller, de “Gabriela, Cravo e Canela” a “Dona Flor e Seus Dois Maridos”, sua prosa levou a Bahia e o desejo à massa leitora, multiplicando adaptações, ritos e risos. Impulso popular convertido em gol.

Fecha-se, assim, não um veredito, mas um experimento replicável: critério histórico para pesar contextos, ferramentas da física para medir forças de estilo e humor para que o jogo respire. Se outra comissão vier, que traga seus instrumentos. Hoje, esta joga bonito sem perder o rigor. Do arquivo às arquibancadas, a língua brasileira continua batendo no peito e pedindo a bola.

Monteiro Lobato — goleiro

Monteiro Lobato (1882-1948) foi escritor, editor e empreendedor cultural que entendeu a literatura como cadeia produtiva completa (do manuscrito à escola, da gráfica ao balcão) e atuou para organizar esse ecossistema no Brasil do início do século 20. Dirigiu a “Revista do Brasil”, fundou a Monteiro Lobato & Cia., travou batalhas por políticas do livro e apostou na ideia de um país leitor que não depende de improviso, mas de infraestrutura, preço acessível e distribuição nacional. A partir de São Paulo, moldou práticas editoriais, profissionalizou contratos, estimulou ilustradores e revisores e fez do catálogo uma política pública não oficial. Como polemista, defendeu ciência e industrialização e provocou o debate sobre petróleo em “O escândalo do petróleo e do ferro”, aproximando cultura de agenda econômica. Seu universo infantil marcou gerações, mas o legado exige mediação crítica: passagens com estereótipos raciais hoje são objeto de revisão pedagógica e histórica, sem o apagamento do conjunto. Essa fricção, entre a modernização do campo do livro e heranças de preconceito, faz de Lobato um caso-chave para discutir como a tradição se reinterpreta. Ele permanece axial porque provou que literatura também é infraestrutura e porque plantou, no cotidiano do leitor, personagens, hábitos e um modo brasileiro de fazer edição, ainda perceptível nas escolas, nas prateleiras e no vocabulário comum.

Graciliano Ramos — zagueiro central (direita)

Graciliano Ramos (1892-1953) fez da prosa brasileira um instrumento de precisão. Prefeito de uma cidade alagoana, funcionário público, jornalista e depois prisioneiro político do Estado Novo, escreveu com economia e rigor, preferindo frases curtas, substantivos fortes e descrição moral sem floreio. O autor transformou a experiência de seca, família encurralada e poder administrativo em observação ética, detalhando engrenagens sociais que asfixiam desejos. Sua passagem pelas cadeias em 1936 se converteu em matéria literária de fôlego em “Memórias do Cárcere”, enquanto o retrato de gente comum sob pressão histórica consolidou a reputação de um escritor que não negocia com sentimentalismo. Influenciou cineastas, abriu caminho para leituras sociológicas do romance e permanece referência de como estilo é política: cortar o excesso, expor a estrutura, fazer da palavra um ato de responsabilidade. A força de Graciliano não está no exotismo do sertão, e sim na engenharia verbal que ilumina o país por dentro, linha a linha, como se cada período precisasse prestar contas ao real.

Carlos Drummond de Andrade — zagueiro central (esquerda)

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) atravessou o século 20 como poeta central e cronista que fez do jornal uma forma de responsabilidade pública, afinando a língua portuguesa à temperatura da vida urbana sem perder o diapasão metafísico. Nascido em Itabira, foi professor, jornalista e, a partir de 1934, chefe de gabinete do ministro Gustavo Capanema no Ministério da Educação e Saúde, participando de políticas culturais num momento fundacional do Estado brasileiro moderno; mais tarde, seguiu no serviço público e, já consagrado, escreveu crônicas para o “Jornal do Brasil” entre 1969 e 1984, transformando pequenos atos em matéria de ética coletiva. Seu método combina ironia discreta, atenção às coisas mínimas e um senso democrático da linguagem que aceita o coloquial sem ceder à facilidade. Em cadernos e cartas, reelaborou a experiência do funcionário, do pai e do leitor voraz, documentando uma rede que sustenta a história literária do período. Drummond fez do espanto um instrumento civil: interromper a marcha automática, medir as palavras, desconfiar das unanimidades. É clássico vivo não por monumento, mas por usabilidade; o verso serve ao dia de hoje, a crônica reeduca o olhar e a biografia pública mostra como a poesia pode servir ao comum sem perder densidade.

Mário de Andrade — lateral-direito

Mário de Andrade (1893-1945) foi poeta, pesquisador, gestor e articulador que deu forma prática ao modernismo brasileiro, unindo invenção estética, política cultural e arquivo. Em 1922 ajudou a organizar a Semana de Arte Moderna, mas seu impacto extrapola o palco: entre 1935 e 1938, à frente do Departamento de Cultura de São Paulo, criou a Discoteca Pública Municipal, ampliou bibliotecas, incentivou parques infantis e dirigiu a Missão de Pesquisas Folclóricas, estabelecendo um método de registro do popular que abasteceu acervos e redes de pesquisa no país. No plano da escrita, apostou numa língua que concilia cidade e sertão, música e fala cotidiana, e condensou seu programa crítico em “Macunaíma”, onde o Brasil se revela como mistura radical; no plano institucional, ajudou a desenhar a ideia de patrimônio que inspiraria políticas federais. A combinação de poeta de vanguarda, técnico meticuloso e pedagogo público fez de Mário um tipo raro de intelectual que trabalha para o comum e deixa ferramentas como catálogos, mapas sonoros, normas de registro e correspondência que vira política. Sua obra e sua ação convergem num mesmo princípio, ouvir o país inteiro, e por isso sua presença segue operante nas bibliotecas, nos museus e na educação.

Lima Barreto — lateral-esquerdo

Lima Barreto (1881-1922) foi a consciência incômoda da Primeira República e um dos primeiros a converter a periferia social e geográfica do Rio de Janeiro em centro da prosa brasileira, com linguagem direta, humor ferino e atenção política aos descartados. Negro, filho de professora e tipógrafo, funcionário público em repartição modesta, enfrentou racismo estrutural, precariedade material e internações psiquiátricas, sem recuar do combate ao ufanismo e à retórica oficial. Em “Recordações do Escrivão Isaías Caminha”, desnudou a engrenagem da imprensa e do preconceito que moldava carreiras; em “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, feriu o nervo do patriotismo vazio ao narrar a queda de um idealista esmagado por burocracia e autoritarismo. Hostilizado por setores da crítica e por um mercado fechado às vozes plebeias, foi reconhecido tardiamente como antecipador de procedimentos modernistas e como testemunha moral de um país que preferia não se ver. Sua permanência decorre de um diagnóstico que não envelhece: a língua do subúrbio pode ser alta literatura, e a sátira, quando justa, é forma de justiça.

João Cabral de Melo Neto — volante (direita)

João Cabral de Melo Neto (1920-1999), diplomata e poeta, ergueu uma obra de antilirismo luminoso, em que emoção e forma se encontram por contenção e ritmo. A experiência ibérica e a observação do Nordeste transformaram-se em arquitetura verbal precisa, imagem concreta e substantivo que pesa. Ganhou o Prêmio Camões em 1990 e o Neustadt em 1992, distinções que reconhecem um projeto coerente: fazer do poema uma construção visível, não confissão. “Morte e Vida Severina” reformulou a ideia de auto de Natal e alcançou plateias amplas sem perder rigor, e “O Cão sem Plumas” inventariou um rio e uma cidade por camadas de imagem e pensamento. Cabral rejeitou ornamento e sentimentalismo fáceis, preferindo o trabalho paciente de montagem, como se cada verso fosse uma viga. Sua correspondência e sua atuação no Itamaraty reforçam a imagem de um autor avesso à autopromoção, fiel a um método que entende a poesia como obra de engenharia.

Érico Veríssimo — volante (esquerda)

Érico Veríssimo (1905-1975) conciliou ambição estrutural e clareza de superfície, tornando-se ponte entre a literatura brasileira e o leitor internacional num século que exigia tradução mútua. Editor decisivo na construção do catálogo moderno da Editora Globo, romancista de fôlego que mapeou a experiência social do Sul e conferencista que apresentou o país em universidades e centros culturais no exterior, transformou a história regional em narrativa universal sem perder sotaque. No ciclo de “O Tempo e o Vento”, compôs um painel de formação que se converteu em pedagogia afetiva da memória; em “Incidente em Antares”, reteve humor e fábula para medir autoritarismo, imprensa e elites locais; em “O Senhor Embaixador”, afinou o ouvido para a América Latina e expôs contradições diplomáticas. Sua prosa límpida abriga múltiplas vozes e tempos, e a ética do narrador, avessa a dogmas, permite que o leitor veja estruturas de poder sem catecismo. Popular sem ser raso, histórico sem solenidade, regional e cosmopolita ao mesmo tempo, permanece cartógrafo de pertencimentos.

Machado de Assis — meia ofensivo

Machado de Assis (1839-1908), negro, autodidata, funcionário público, jornalista e ficcionista, atravessou Império e Primeira República observando as classes dirigentes com uma lente de precisão moral rara. Fundou e presidiu a Academia Brasileira de Letras, escreveu para a imprensa e conduziu, em prosa e crônica, uma obra que transformou narradores em suspeitos e leitores em coautores. Sua origem suburbana e sua ascensão por mérito literário e trabalho em repartições mostram que o cânone brasileiro nasce também de trajetórias plebeias. Em “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, desmontou a solenidade do romance oitocentista; em “Dom Casmurro”, instalou a dúvida como motor de leitura. A grandeza de Machado não depende de frases de efeito; está na carpintaria de parágrafos que expõem a hipocrisia com doçura impiedosa. Por isso, segue sendo autor escolar, universitário e de cabeceira, lido como manual de sobrevivência intelectual e ética em um país acostumado a aparências.

João Guimarães Rosa — ponta esquerda

João Guimarães Rosa (1908-1967), médico e diplomata, reorganizou a língua literária brasileira ao cruzar falares do sertão, erudição multilíngue e intuição filosófica. Mineiro de Cordisburgo, conviveu com fronteiras geográficas e culturais, o que se converteu em sintaxe expansiva, neologismos calculados e um ouvido absoluto para a oralidade. Seu “sertão” não é cenário, é método de conhecimento: uma gramática de travessias em que coragem, culpa, escolha e destino se reescrevem a cada frase. Reconhecido em vida dentro e fora do país, tomou posse na Academia Brasileira de Letras em 1967 e morreu dias depois, gesto que cristalizou uma biografia dedicada ao trabalho paciente de artesão da língua. O impacto de “Grande Sertão: Veredas” se mede não por epítetos, mas por como leitores de diferentes gerações aprendem a desacelerar, a aceitar a ambiguidade e a admitir que vocabulário é também território político. Rosa permanece como prova de que invenção formal e pensamento moral podem ser a mesma coisa quando a língua encontra o mundo e o amplia.

Ferreira Gullar — ponta direita

Ferreira Gullar (1930-2016), poeta, crítico de arte e articulador do neoconcretismo, transformou o poema em lugar de risco público, atravessando invenção estética, ditadura, exílio e retorno com a mesma energia formal. Maranhense, chegou ao Rio, integrou o debate de vanguarda e escreveu a “Teoria do Não-Objeto”, peça importante para entender as artes visuais brasileiras do pós-guerra; perseguido nos anos de chumbo, viveu no exílio sul-americano e organizou a própria memória do país no monumental “Poema Sujo”, que circulou em gravações de voz antes de virar livro e se tornou experiência coletiva. De volta, manteve presença pública, escreveu letras de canção, ensaios e colunas, e foi reconhecido com o Prêmio Camões e eleito para a Academia Brasileira de Letras em 2014. Gullar prova que engajamento não exige panfleto; nasce do choque entre corpo e história, da fricção entre linguagem e realidade concreta. Sua poesia condensa urgência e trabalho, coloquial e rigor, rua e ateliê, e por isso atravessa gerações sem perder atualidade.

Jorge Amado — centroavante

Jorge Amado (1912-2001) é o escritor brasileiro mais traduzido do século 20 e um dos principais arquitetos do imaginário que apresentou a Bahia e, por extensão, o Brasil ao mundo, combinando sensualidade, humor, crítica social e personagens populares com apelo imediato. Baiano de Itabuna, viveu militância política, períodos de exílio e uma longa convivência com artistas e editores de vários países, o que ajudou a transformar seus romances em passaporte cultural. Em “Gabriela, Cravo e Canela”, encontrou a fórmula da cidade que se moderniza sob disputa de poder e desejo; em “Dona Flor e Seus Dois Maridos”, fez do sincretismo uma dramaturgia amorosa que a televisão consagrou; em “Capitães da Areia”, deu rosto à infância abandonada e às contradições urbanas. A Fundação Casa de Jorge Amado guarda correspondência, cadernos e fotografias que documentam o ofício e a rede internacional de leitores. Seu efeito duradouro não é só de vendagem ou de adaptações, e sim de linguagem; consolidou uma prosódia brasileira falada no mundo, prova de que o romance pode ser documento, festa e crítica, e de que personagens nascidos no cais, no mercado e no terreiro sustentam debates complexos sobre trabalho, religião e desejo.