Manhã de julho, ar seco no Centro-Oeste. Pela Rua do Chafariz, pedras irregulares conduzem o passo até o Rio Vermelho. A cidade respira frio leve: fachadas brancas, telhas de barro, sombra de varandas; o sino marca as horas e o rio corre baixo. Conversa curta na esquina, uma moto, passos no calçamento de pedra irregular. Desse compasso parte a leitura dos cadernos de Anna Lins, anotações que atravessariam sete décadas até ganharem capa em 1965. Antes da assinatura, havia a menina do fim do século 19, aprendendo a ler ruas e mercados para, depois, escrever a cidade.

Vila Boa de Goiás, capital do estado até 1937, à beira do Rio Vermelho: uma casa setecentista. Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas nasceu em 20 de agosto de 1889 e cresceu num arranjo doméstico regido por mulheres: contas, fogão, cadernos, arquivos de família. A escolaridade termina no terceiro ano do primário; a leitura não. Preferiu a precisão dos cadernos ao ritual das cerimônias públicas e, ainda adolescente, estreou na imprensa local, guardando a maior parte do que escrevia. Partiria depois; retornaria em 1956, com a disciplina de quem conhece o preço do trabalho e do tempo.

Em 1911, seguiu para o interior paulista com o advogado Cantídio Tolentino de Figueiredo Bretas. O percurso por cidades sucessivas, aluguéis contados e trabalho onde aparecesse trouxe nascimentos e lutos; teve seis filhos, dois morreram logo após nascer. Em 1934, viúva, a necessidade virou ofício: doceira. Dos tachos saíam doces cristalizados, compotas e goiabadas que exigiam pesar o açúcar, vigiar o ponto de calda, esperar; a mesma disciplina silenciosa que, aos poucos, se converteu em método de escrita.

Enquanto manifestos e revistas do eixo Rio e São Paulo inflamavam o debate literário, ela escrevia fora do circuito, na cadência dos dias úteis. A escrita se adensou na margem: cortes sucessivos, vocabulário concreto, atenção ao gesto. O pseudônimo Cora Coralina, experimentado havia décadas, firmou-se como assinatura nos anos 1950. Não por fuga, mas por precisão; o nome ajustava a obra e permitia que uma voz antiga se organizasse, menos inclinada a pertencer do que a nomear o que via.

Em 1956, depois de quarenta e cinco anos fora, voltou à Cidade de Goiás. Reencontrou a Casa Velha da Ponte, acendeu o fogão, arrastou a mesa para a janela e reabriu os cadernos. Na cozinha, tachos de cobre pendem da trave; na prateleira, a balança de prato e vidros de açúcar. No quarto do fundo, caixas de papéis e recortes, cartas atadas com barbante. A casa passou a sustentar a obra: o Rio Vermelho sob a ponte, os passos dos vizinhos no batente, o sino que marca as horas. Fez do retorno um método de trabalho: ordenar manuscritos, datar páginas, recolher falas da rua, anotar.

Em junho de 1965, no Rio de Janeiro, a José Olympio publicou “Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais”. Nada de golpe de sorte: na mesa da Casa Velha da Ponte, Cora datilografou, revisou à mão, amarrou o original com barbante, meteu-o num envelope pardo com selos de Goiás e confiou ao correio; depois, fez o que cabia a quem mora longe do eixo: enviou exemplares, respondeu cartas, manteve o livro em circulação discreta, sobretudo em Goiás. Em 1978, a Imprensa da Universidade Federal de Goiás reeditou o volume, ampliando o alcance; um ano mais tarde, Carlos Drummond de Andrade lê “Vintém de Cobre”, escreve-lhe, e, no fim de 1980, apresenta-a em crônica no Jornal do Brasil. “Seu ‘Vintém de Cobre’ é, para mim, moeda de ouro”, anota ele; não como uma bênção que fabrica talentos, mas como o reconhecimento público de um trabalho silencioso que vinha de décadas. O circuito nacional se abre por uma sequência muito concreta, correio, universidade, leitor atento, e o que chega ao país não é uma novidade estrondosa: é uma voz que resistiu ao tempo, sem mudar de dicção, até que alguém, do centro, a escutasse direito.

Os livros que vieram depois deixaram o mapa mais nítido. “Meu Livro de Cordel” (1976) ordena narrativas em versos que parecem conversa de beira de rua, mas avançam com cálculo; “Vintém de Cobre: Meias Confissões de Aninha” (1983) desmonta o mito da autora “simples” ao propor um autorretrato que é também radiografia de classe, gênero e lugar; e, em 1985, “Estórias da Casa Velha da Ponte” leva à prosa curta o mesmo rigor dos poemas, com cenas em que a cozinha, o quintal, o beco e a ponte deixam de ser cenário para virar forma de conhecimento. Cada título amplia o mesmo gesto: transformar matéria doméstica e comunitária, tarefas, preços, velórios, repartições, em linguagem com arestas, sem verniz exótico.

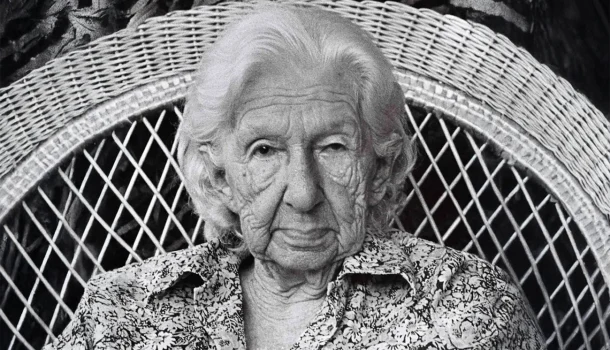

Chamá-la de “simples” é falsear a engenharia: a oralidade resulta de escolhas severas, substantivo que sustenta, verbo que age, adjetivo raro, enumeração que respira, pausa de fala. O interior não é cenário; é método de observação que inventaria preços, repartições, vizinhança. A figura pública, doceira idosa de Goiás, atravessou a leitura; às vezes eclipsou o trabalho, mas também alargou pertencimentos. A recepção registrou ambivalências: publicação tardia e distância do eixo atraíram atenção; críticas apontaram irregularidades entre livros, deriva memorialística e risco de folclorização; outras sublinharam artesania verbal e ética do fazer. O que permanece, lido sem indulgência, é um regime de atenção ao detalhe material que sustenta pensamento e recusa exotismo; o eu se recolhe para que caibam outras vidas. A obra dura não por comover a biografia, mas por organizar experiência comum em linguagem; a personagem ilumina, não basta; cabe ao leitor distinguir uma da outra e, depois, recombiná-las.

O reconhecimento institucional chegou como costumam chegar as honrarias: tarde. Vieram o Juca Pato (1983) e o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de Goiás (1983); depois, o Troféu Jaburu, maior distinção concedida pelo Estado de Goiás a personalidades de relevância pública. No século 21, a consagração atravessou a vitrine nacional em São Paulo, com uma mostra dedicada a Cora no Museu da Língua Portuguesa, gesto raro na programação da instituição, reservado a pouquíssimos autores, que a instala no centro do patrimônio simbólico da língua. Não há contradição entre esses selos e a literatura de quem preferiu becos a tapetes; há a convergência, retardatária, entre uma obra de longa fermentação e a percepção de um país que, enfim, aprendeu a escutá-la.

Hoje, a casa baixa à beira do Rio Vermelho é museu. Abriu em 20 de agosto de 1989, no centenário de nascimento da autora, e guarda rascunhos, cartas, fotografias, utensílios; sobretudo, guarda o compasso do lugar. O piso de pedra, o corredor estreito, a luz filtrada pelas janelas antigas instruem o visitante a abrandar o passo. Não é cenário: é método.

Do lado de fora, a Cidade de Goiás respira no presente. Fachadas brancas, telhas de barro, pé-de-moleque; ipês amarelos na seca. Na Semana Santa, a Procissão do Fogaréu corta a madrugada com tochas; no resto do ano, a vida ordinária costura a paisagem: feira de sábado, estudantes descendo para o rio, vizinhos que se chamam pelo primeiro nome. Passado e presente convivem sem vitrines; motos passam, vozes se sobrepõem, o sino marca as horas e o Rio Vermelho dita o humor do dia.

Na visita, o tempo muda de textura. Crianças leem alto num quarto de piso gasto; o guia interrompe a fala, aponta a ponte e lembra que literatura também é travessia. Uma vitrine abre um caderno com rasuras, datas, contas; outra guarda cartas de caligrafia inclinada, respostas pacientes a leitores distantes. Ali, a presença de Cora não é lembrança embalável; é prática de atenção que se renova: ler devagar, nomear direito, deixar a cidade entrar pela janela antes da primeira linha.

Quando enfim a ouviram, não foi estreia, foi repercussão de um trabalho longo. A figura pública da mulher idosa do interior, doceira e escritora tardia, deu contorno histórico sem encobrir a autora; mostrou que a literatura pode nascer de uma mesa junto à janela, de carimbos postais, de um país fora do eixo. Em escolas, universidades, museus e bibliotecas, esses textos circulam porque reorganizam pertencimentos: mulheres encontram uma ética do fazer; cidades pequenas reconhecem sua matéria; leitores urbanos descobrem outra geografia da língua, sem exotismo.

Há controvérsia, e é bom que haja. A poesia nem sempre sustenta a mesma tensão; a memória às vezes suaviza ângulos; certos poemas se resolvem no testemunho. Ainda assim, o conjunto impõe respeito. O melhor de Cora é método: atenção ao detalhe material que raramente cabe nas histórias maiores; frase de verbo e substantivo; um eu que se recolhe para que caibam outras vidas. Escritora, figura pública, trabalhadora; páginas e ofício compondo uma única arquitetura de travessia.

A Cidade de Goiás, com ladeiras de pedra, sombras de varanda e o rumor do rio, é mais que cenário; é a cadência que a obra herdou. Dali, de uma casa baixa à margem do Rio Vermelho, uma mulher escreveu até que o país aprendesse a escutá-la sem condescendência. Não pediu milagre nem perdão; pediu páginas e deu-lhes trabalho. Se a novidade faz barulho e passa, ela ficou, linha a linha, até que a língua, em vez de lhe negar endereço, adotasse o ritmo da sua rua.