Na casa que afunda sozinha, sempre sozinha, ninguém quer saber quem jogou o fósforo. Apenas que queimou. O que hoje se entende como “cancelamento” já existia antes de receber nome, algoritmo ou avatar. Ocorriam em outro ritmo, menos digital, mais sedimentar, mas com impactos duradouros. Não havia hashtags. Apenas o desaparecimento gradual: a poeira sobre as lombadas, a ausência nos currículos, os nomes omitidos nas conversas públicas. Ainda assim, esses nomes não sumiram. Permanecem nas margens das frases, nos prefácios discretos das novas edições, no desconforto que emerge quando uma obra mobiliza admiração e, ao mesmo tempo, evoca lembranças que não se alinham facilmente ao presente.

H. P. Lovecraft, por exemplo, desenvolveu uma literatura voltada ao horror cósmico, marcada por atmosferas opressivas e mitologias que sublinham a insignificância humana diante de forças inatingíveis. Seus textos, complexos, densos, quase barrocos, formam a base do que hoje se chama horror existencial. Paralelamente, sua correspondência pessoal e alguns escritos revelam posicionamentos raciais excludentes, que à época não destoavam de certos círculos nativistas da Nova Inglaterra, mas que hoje geram revisões críticas quanto à relação entre sua visão de mundo e seus enredos.

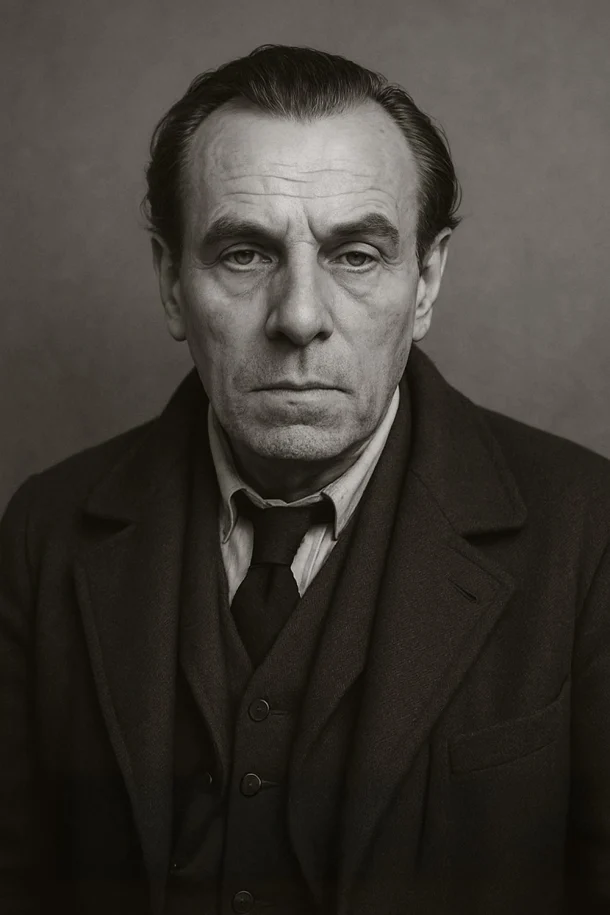

Louis-Ferdinand Céline ficou conhecido por “Viagem ao Fim da Noite”, romance que rompeu com o tom clássico da prosa francesa, incorporando ritmo oral, colapsos sintáticos e observações corrosivas sobre a guerra, a miséria e a experiência urbana. Nos anos 1930 e 40, publicou panfletos em que articulava discursos antissemitas e antidemocráticos, alinhando-se ao governo de Vichy e ao colapso ideológico da França ocupada. Condenado após o fim da guerra e mais tarde anistiado, continuou escrevendo, mas em clima de controvérsia duradoura.

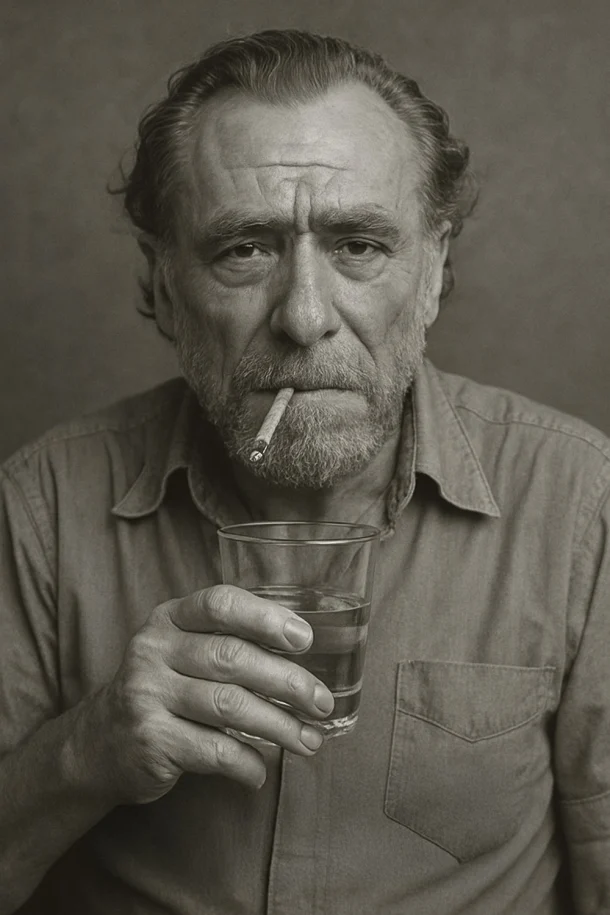

Charles Bukowski construiu sua obra a partir de uma escrita de autoficção direta, coloquial e centrada em experiências de marginalidade urbana, alcoolismo e relações sexuais sem idealização. Em “Mulheres”, em especial, a figura do narrador se estrutura na repetição de relacionamentos marcados por instabilidade e objetificação. Leitores e críticos apontaram leituras diversas, ora como um retrato cru de uma subjetividade decadente, ora como a perpetuação de estereótipos e dinâmicas de gênero desequilibradas, refletindo valores presentes na sociedade norte-americana da segunda metade do século 20.

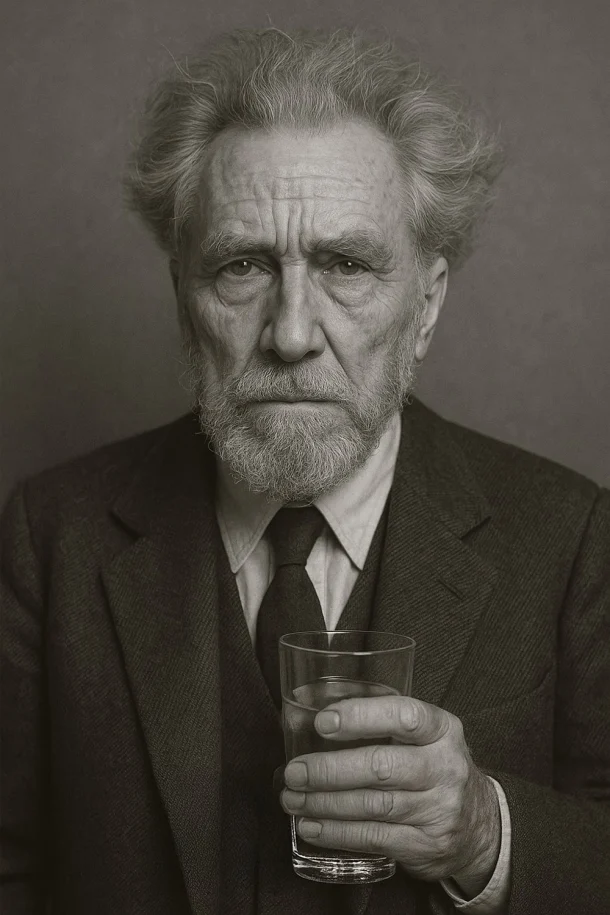

Ezra Pound, poeta modernista e figura central na consolidação de autores como T. S. Eliot e James Joyce, elaborou “Os Cantos” ao longo de décadas. O poema extenso é fragmentário, erudito, poliglota. Durante a Segunda Guerra Mundial, fez transmissões radiofônicas na Itália fascista e expressou apoio ao regime de Mussolini, além de críticas sistemáticas a instituições financeiras, muitas delas expressas em termos que hoje são reconhecidos como alinhados ao antissemitismo europeu da época. Foi preso pelos Estados Unidos e internado num hospital psiquiátrico, o que evitou sua condenação por traição.

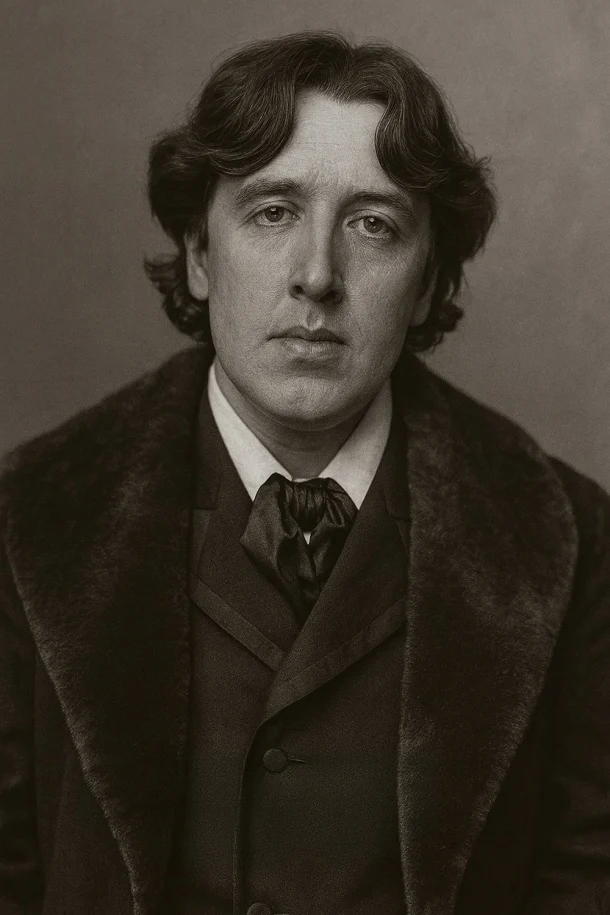

Oscar Wilde, dramaturgo e ensaísta britânico, foi condenado em 1895 sob a acusação de “indecência grave”, prevista pela legislação britânica da época para criminalizar relações entre homens. Durante sua prisão, escreveu “De Profundis”, uma longa carta que articula reflexões sobre amor, perda, vergonha pública e espiritualidade. Sua trajetória, de sucesso nos palcos londrinos à prisão e posterior exílio, é hoje compreendida à luz das tensões entre estética, identidade e as convenções morais do final da era vitoriana.

Esses nomes não se agrupam por suas escolhas individuais, mas pelos efeitos que tais escolhas, ou circunstâncias, geraram em suas trajetórias públicas. Alguns foram afastados do cânone por questões políticas, outros por práticas à margem da legalidade vigente em seu tempo. Em todos os casos, a literatura permanece, desafiando interpretações lineares. A leitura contemporânea não exige absolvição, mas atenção. A escuta de suas obras, com suas contradições e potências, é também uma escuta do tempo em que foram escritas e do tempo que ainda reverberam.

A figura de H. P. Lovecraft permanece, até hoje, envolta em duas camadas que raramente se tocam: a do criador de um gênero, e a do homem moldado por seu próprio isolamento. Suas obras não descrevem horrores cotidianos, mas visões cósmicas que desestabilizam qualquer pretensão de centralidade humana. No entanto, enquanto seus protagonistas se perdem em geografias abissais e topologias mentais impossíveis, é também notável o modo como o medo — em diferentes formas — permeia a própria estrutura de sua linguagem. E aí talvez resida uma chave menos explorada: não se trata de um horror explícito, mas de uma arquitetura de rejeição. Os textos de Lovecraft revelam um autor sensível ao deslocamento, às alterações sociais do início do século 20, às migrações, ao ruído de uma modernidade que lhe parecia apressada demais. Seu vocabulário excessivo, a sintaxe labiríntica, tudo aponta para uma escrita defensiva. Seu legado influencia até hoje não apenas a literatura, mas também o cinema, os jogos e o imaginário do terror contemporâneo. O desconforto com aspectos ideológicos de sua correspondência pessoal, hoje amplamente documentada, tensiona a leitura de sua obra, mas também ilumina o contexto de uma América dividida entre o passado vitoriano e a iminência tecnológica. Ler Lovecraft é encontrar, ainda que por caminhos oblíquos, uma mente às voltas com o próprio tempo. E talvez essa dissonância — entre o que cria e o que teme — seja o que permanece vivo em seus livros.

Poucos autores do século 20 escreveram com tanta velocidade interna quanto Céline. Sua prosa, fragmentada, suja e musical, desafiou convenções narrativas ao transformar o francês literário em ruído oral, corpo doente, gíria urbana. “Viagem ao Fim da Noite” é, ainda hoje, uma das mais violentas investigações da condição humana diante da guerra, da pobreza e da desesperança. A experiência médica de Céline, aliada a um olhar impiedoso sobre as instituições, nutre uma obra marcada por escárnio e desencanto. O protagonista de seu romance — Bardamu — atravessa trincheiras e favelas como quem não espera salvação. A força desse olhar, no entanto, não se limita à ficção. Na década de 1930, Céline se envolveu em controvérsias públicas ao publicar textos panfletários e violentos, que refletiam visões profundamente problemáticas em relação à política e à alteridade. Esses escritos, hoje objeto de estudo, não anulam a potência formal de sua literatura, mas alteram o modo como ela reverbera. Mais do que julgar, é necessário compreender o contexto europeu que produziu, naquele momento, figuras intelectuais tomadas por colapsos sociais, revisionismos nacionalistas e radicalismos crescentes. A literatura de Céline — como seu tempo — é uma construção em ruínas. E seu interesse talvez resida justamente aí: na colisão entre invenção formal e convulsão histórica. Ler Céline hoje é lidar com um autor que escreveu de dentro do abismo, sem pedir para ser salvo e sem oferecer qualquer tipo de conforto.

A obra de Charles Bukowski emerge de um lugar que não reivindica autoridade, apenas sobrevivência. “Mulheres”, um de seus romances mais emblemáticos, é menos um enredo que uma sequência de episódios: encontros, ressacas, retornos. A voz de Bukowski, direta, ríspida, sem filtro, desenvolve uma ética própria — ou a ausência consciente de uma — dentro da tradição da escrita autobiográfica norte-americana do pós-guerra. Sua prosa ecoa uma masculinidade exausta e falida, mas que insiste em ser observada. A linguagem é seca como concreto em cidade sem sombra. Sua relação com o feminino, ao longo do livro, provoca desconfortos e ruídos que ressoam de modo diferente a cada leitura, principalmente quando lidos sob outras perspectivas temporais. O que importa, talvez, seja o modo como sua literatura assume uma posição de exposição sem disfarce: Bukowski escreve a partir da vulnerabilidade, ainda que embriagada, e não tenta transformar sua experiência em metáfora ou lição. A recepção crítica ao autor sempre oscilou entre fascínio e repulsa, o que revela menos sobre Bukowski e mais sobre os códigos que cercam a leitura literária quando se trata de intimidade, vício e descontrole. O interesse contínuo por sua obra, especialmente entre leitores jovens, indica uma vitalidade que parece nascer justamente de sua recusa à elegância ou à redenção. Há em “Mulheres” um diário desarrumado da cidade, da carne, da incomunicabilidade — e talvez seja aí que sua literatura permanece ativa: no erro não resolvido.

Ezra Pound construiu um projeto poético ao mesmo tempo ambicioso e irregular, talvez por isso ainda tão difícil de circunscrever. “Os Cantos” são mais que uma obra: são um sistema em colapso, uma rede polifônica de vozes, culturas, fragmentos históricos e obsessões pessoais. Pound perseguia a síntese impossível entre tradição e reinvenção, entre o rigor clássico e a convulsão do presente. Sua experiência como editor e mentor de nomes como Eliot e Joyce é bem documentada, assim como seu papel na disseminação do modernismo anglófono. Mas sua trajetória também se entrelaça a um momento histórico específico: a crise entre guerras, os experimentos autoritários na Europa, a busca por soluções radicais diante do caos político. O apoio declarado a Mussolini e suas transmissões de rádio, nas quais criticava as elites financeiras em termos frequentemente associados ao antissemitismo, tornaram-se pontos centrais no debate sobre sua figura pública. Após a guerra, foi preso e diagnosticado como mentalmente instável, o que o afastou dos tribunais, mas não do julgamento crítico. O desafio ao ler Pound hoje não está apenas no conteúdo de suas posições políticas, mas na dificuldade de separar os gestos poéticos dos ruídos ideológicos. “Os Cantos” não são fáceis nem concludentes; são uma espécie de arquivo estético e inconcluso de um homem que queria traduzir o mundo e acabou traduzindo a si mesmo. Ainda que sob tensão constante, a obra de Pound permanece como um dos momentos de maior complexidade da poesia moderna.

A escrita de Oscar Wilde sempre desafiou classificações rígidas. É tão marcada pela ironia quanto pela melancolia, pela pose quanto pelo abismo. “De Profundis”, escrito durante seu encarceramento por “conduta indecente” — o nome jurídico dado ao seu relacionamento com Lord Alfred Douglas —, é talvez o seu texto mais cru. Não porque abandone o estilo, mas porque revela, sob o verniz, a dor sem disfarce. Não há defesa explícita, tampouco confissão plena. Há um ajuste de contas com o tempo, com o orgulho, com o que se perde quando não se pode mais se apresentar ao mundo com ironia. A condenação de Wilde, em 1895, foi emblemática não só pelo seu conteúdo jurídico, mas pelo valor simbólico que carregava: a punição de alguém que ousou fazer da estética uma forma de existência. O julgamento expôs não apenas o indivíduo, mas toda uma ideia de arte que se confundia com vida. O momento histórico, marcado por um conservadorismo jurídico vitoriano, viu em Wilde um exemplo a ser apagado. Sua escrita, no entanto, sobreviveu — e não apenas sobreviveu, mas se fortaleceu como resistência discreta. A leitura de “De Profundis” hoje pode prescindir da exaltação e da vitimização. Basta atentar ao modo como Wilde pensa o amor, o silêncio, a humilhação. A experiência está ali, em cada frase medida. A confiabilidade de sua voz não vem da transparência, mas da consciência do artifício. E é justamente isso que o torna, ainda hoje, necessário.