Não há como apontar o exato momento em que Gabriel García Márquez virou ele mesmo, ou pelo menos o escritor que o mundo reconhece pelo sobrenome. Talvez tenha sido no Caribe colombiano, ainda menino, ouvindo histórias contadas baixinho pela avó. Talvez tenha sido quando leu Kafka pela primeira vez, numa biblioteca de Bogotá, e pensou: isso também é permitido? Mas, como quase tudo que envolve Gabo, a resposta nunca está numa cena única. Está num acúmulo, de vozes, de silêncios, de frases que demoraram anos para se completar.

O que se pode dizer com alguma segurança é que houve livros. Livros que chegaram antes da glória, antes dos prêmios, antes mesmo de Macondo. Livros que não lhe serviram apenas como inspiração, mas como susto, como chão movediço. Ele os leu como quem não queria escrever ainda, mas talvez precisasse. Leu como quem escuta alguém mais velho falar de coisas que ainda não entende, mas já reconhece.

Eram livros de autores distantes, de tempos outros, com atmosferas que ele próprio admitia não conseguir decifrar inteiramente. Ainda assim, estavam ali, como faróis acesos em neblina. Kafka o ensinou que o absurdo pode ser narrado com naturalidade. Rulfo lhe mostrou que o morto pode ser personagem e narrador ao mesmo tempo. Faulkner comprovou que uma aldeia basta. Hemingway cortou seus adjetivos. Cervantes lembrou que a loucura pode ser só uma forma mais pura de crença. Homero ofereceu a espiral. Joyce bagunçou tudo, e por isso mesmo ficou.

Não é que esses sete livros tenham lhe dado respostas. Mas deram linguagem, deram forma, deram permissão. García Márquez, como todo grande escritor, não foi apenas um criador: foi, primeiro, um leitor abalado. A literatura que ele nos entregou depois, em suas próprias palavras, não foi inventada. Foi lembrada. E o que ele lembrou nasceu primeiro nessas páginas.

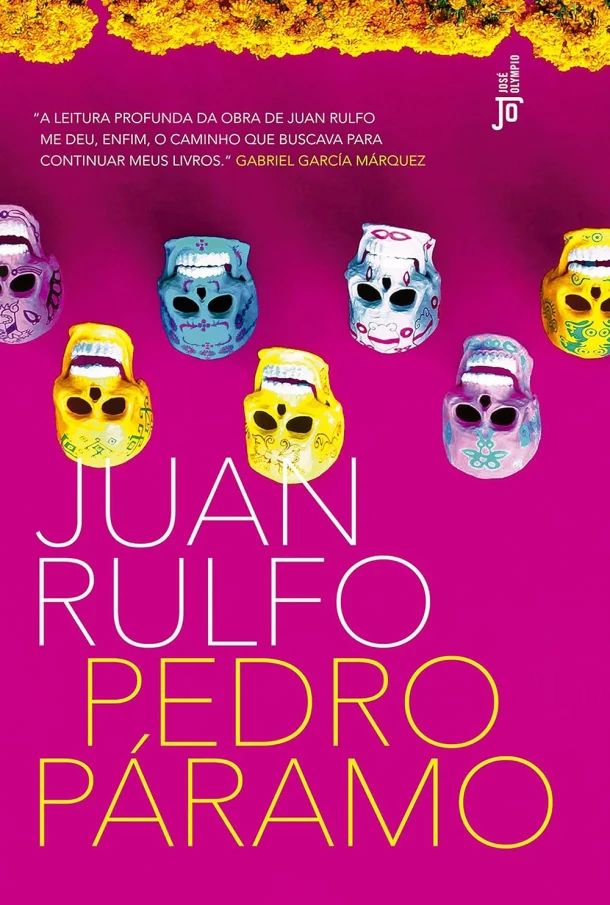

Gabriel García Márquez não hesitou em afirmar que, ao ler “Pedro Páramo”, teve a mesma sensação que outros escritores só encontrariam anos depois em “Cem Anos de Solidão”: “Esse livro me mostrou o caminho. Foi como um raio.” A declaração é contundente, mas coerente: a estrutura fragmentária, o diálogo entre vivos e mortos, e a paisagem mítica de Comala foram elementos que Gabo absorveu profundamente e transfigurou em sua própria Macondo. Ele chegou a dizer que, após ler Juan Rulfo, “todos nós, escritores latino-americanos, entendemos que era possível fazer literatura com o que tínhamos em volta — nossos mortos, nossos silêncios, nossas mães e nossas igrejas”. Para Gabo, “Pedro Páramo” não era apenas uma obra literária: era uma revelação sobre o modo de narrar o irreal como se fosse concreto, o passado como se fosse presente, e o além como parte natural da terra. Um jovem chega à cidade de Comala movido por uma promessa: encontrar o pai que nunca conheceu. Ao chegar, descobre uma cidade feita de vozes, sombras, murmúrios. Os mortos falam, os vivos parecem ausentes, e a memória ocupa todos os espaços onde antes havia presença. Em busca do enigmático Pedro Páramo — latifundiário tirânico, pai ausente, fantasma dominante — o narrador mergulha em um mundo em que o tempo não corre, apenas retorna. Fragmentado em cenas breves, monólogos, diálogos partidos e saltos temporais, o romance constrói uma geografia emocional devastada, em que o poder corrompe, o desejo não se cumpre e a culpa não morre. Comala é menos uma cidade do que uma ruína psíquica coletiva, onde cada voz ecoa um passado interrompido. Em poucas páginas, Juan Rulfo alcança o peso bíblico dos grandes mitos, mas com palavras enxutas, despojadas, quase sussurradas. A narrativa não explica — assombra. E é justamente nesse vazio entre o que se diz e o que se cala que a literatura latino-americana encontraria, com este livro, uma de suas fundações definitivas.

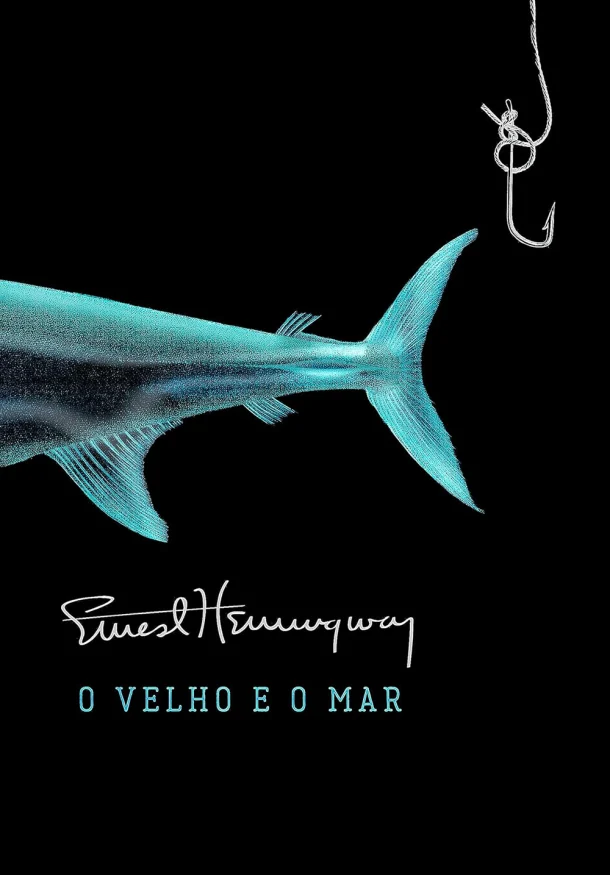

Gabriel García Márquez sempre reconheceu em Ernest Hemingway um mestre da contenção, da elegância e da clareza. Em suas palavras, foi com ele que aprendeu a “escrever frases curtas, sem adjetivos desnecessários, e com ritmo de respiração.” “O Velho e o Mar”, em especial, foi para Gabo um modelo de como a simplicidade aparente pode conter profundidade simbólica. Apesar das diferenças estilísticas, ele via em Hemingway uma escola de precisão e respeito pela matéria narrativa, lições que transparecem no tom enxuto de “Ninguém Escreve ao Coronel” e na limpidez estrutural de “Crônica de uma Morte Anunciada”. Hemingway, para Gabo, provava que escrever bem era, antes de tudo, saber tirar — não acumular. Santiago é um velho pescador cubano que, após 84 dias sem pescar nada, parte sozinho em seu pequeno barco rumo ao mar profundo. Ali, fisga o maior peixe de sua vida — um enorme espadarte. O que se segue não é apenas uma luta física entre homem e animal, mas um duelo moral, existencial e silencioso entre a persistência e a natureza, o orgulho e a fragilidade. Ao longo de dias e noites, Santiago enfrenta o mar aberto, a dor no corpo, os tubarões e a iminência do fracasso. A narrativa, enxuta e sem adornos, avança como as ondas: contida, mas carregada de tensão. Não há heroísmo romântico, apenas dignidade — mesmo na derrota. O mar não é cenário, mas espelho da alma; o peixe, mais que presa, é adversário e metáfora. Hemingway retira o excesso até sobrar apenas o essencial: um homem, sua solidão, sua obstinação. O gesto de lançar o anzol se torna, pouco a pouco, um gesto de sobrevivência espiritual. Trata-se de uma fábula sem moral explícita, onde o sentido não está na conquista, mas na luta contínua. É o tipo de livro que se lê em poucas horas e permanece por anos.

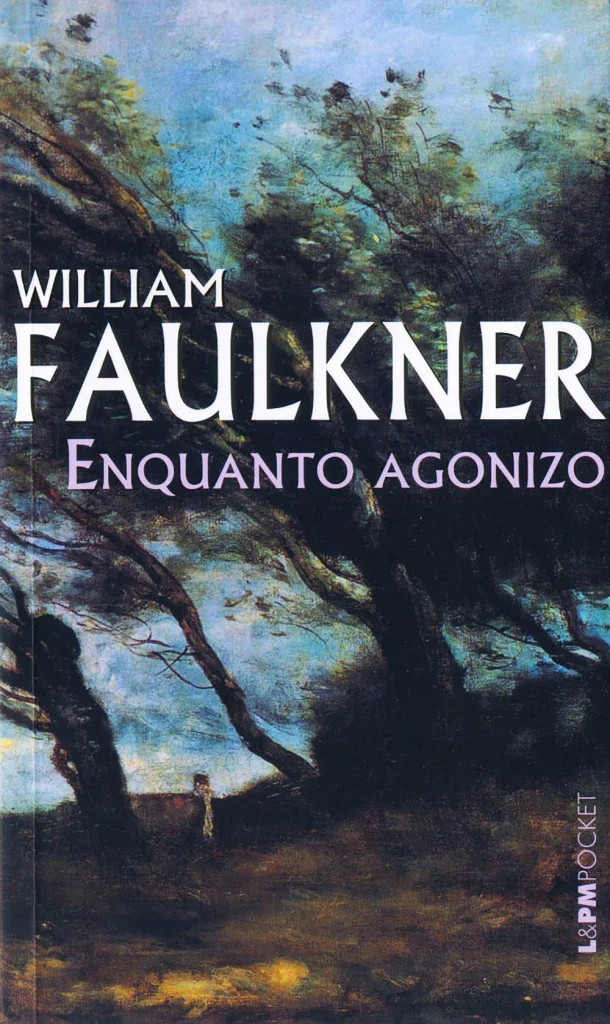

Gabriel García Márquez afirmava que seu universo literário começou a se expandir verdadeiramente quando leu William Faulkner, e “Enquanto Agonizo” foi um dos livros mais influentes dessa descoberta. Fascinado pela estrutura de vozes múltiplas e pela capacidade de Faulkner transformar o cotidiano miserável em epopeia trágica, Gabo entendeu que também poderia construir um mundo inteiro a partir de uma vila esquecida — como Faulkner fizera com o condado fictício de Yoknapatawpha. Em entrevistas, afirmou que “Faulkner me mostrou que se pode escrever com respeito sobre os nossos camponeses, e que a grande literatura também nasce da miséria e do absurdo”, revelando o quanto enxergava nesse livro um espelho possível da América Latina rural e emocionalmente desconjuntada que pretendia retratar. Após a morte de Addie Bundren, uma família rural do Mississippi inicia uma travessia lenta e degradante em direção à cidade de Jefferson, onde pretendem enterrá-la. Com o caixão improvisado balançando sobre uma carroça decrépita, os Bundren percorrem estradas empoeiradas, enfrentam enchentes, pontes destruídas, doenças, incêndios e o colapso progressivo de suas frágeis estruturas internas. A jornada é narrada por quinze vozes distintas — entre membros da família e observadores — que alternam perspectivas, distorcem o tempo e mergulham o leitor em monólogos de desespero, delírio, fé ou silêncio. Entre eles, o pai taciturno, o filho que fala com os mortos, o adolescente que se agarra a sua dignidade, e a menina que deseja se desfazer de tudo o que a prende. Cada narrador revela camadas de ressentimento, culpa, ignorância e amor distorcido, compondo um retrato múltiplo de uma América profunda, arcaica e desamparada. A morte da mãe, longe de unir os sobreviventes, expõe o colapso ético, psíquico e emocional de um clã marcado pela miséria e pela incomunicabilidade. Numa linguagem quebrada, seca e radicalmente inovadora, o romance dissolve as fronteiras entre o sublime e o grotesco, o trágico e o banal. Trata-se de uma obra de abismo e tensão silenciosa, em que o luto não redime — apenas revela.

Gabriel García Márquez referia-se a “Ulisses” como “a catedral da linguagem moderna”. Ele não escondia a dificuldade que teve em atravessar o livro, mas tampouco escondia sua admiração. Para Gabo, a obra era menos um romance do que uma construção literária monumental que alterava para sempre a ideia de tempo, fluxo e consciência na ficção. Embora não fosse influência direta sobre sua narrativa latino-americana, “Ulisses” lhe ofereceu, segundo ele, um ensinamento de ambição: “Joyce nos mostrou que até o mais banal dos dias pode conter o universo inteiro.” Gabo afirmou que a ousadia estrutural de Joyce foi uma lição silenciosa, e que a experimentação formal de livros como “O Outono do Patriarca” e “El general en su laberinto” carregam ecos de Dublin em 16 de junho de 1904. Em um único dia, Leopold Bloom caminha por Dublin. É 16 de junho de 1904. Ele sai de casa, cumpre tarefas cotidianas, come, observa, se perde em pensamentos, encontra conhecidos, lembra da esposa, do filho morto, da infância e do que não foi. Paralelamente, Stephen Dedalus — jovem melancólico e introspectivo — vaga por suas próprias dúvidas, memórias e desilusões. As trajetórias dos dois, distantes e próximas, convergem por poucas horas, num encontro breve que contém séculos. A grandeza do romance não está na ação, mas na escuta interior. Cada capítulo adota um estilo literário diferente — ora paródico, ora mítico, ora musical — formando uma espiral linguística que ultrapassa a narrativa e se torna gesto de reinvenção da forma. Joyce desmonta e reconstrói o romance enquanto escreve, tornando o mais comum dos dias um campo de batalha estética. O tempo, a identidade e a linguagem não são dados fixos, mas labirintos. Entre ruídos urbanos, pensamentos partidos e fluxos incessantes, o livro exige entrega total — e, em troca, oferece não respostas, mas presença. Como a própria consciência, “Ulisses” não é para se entender: é para se atravessar.

Gabriel García Márquez creditava a Franz Kafka o instante decisivo de sua vocação literária. Ao ler a primeira frase de “A Metamorfose”, afirmou ter sentido um choque: “Li o primeiro parágrafo e pensei: não sabia que se podia escrever assim. Foi quando decidi que queria ser escritor”. O que mais o impressionou não foi o absurdo em si, mas a forma com que o inverossímil era narrado com naturalidade burocrática e sem explicações. Para Gabo, essa frieza contida e desprovida de adornos foi a prova de que a literatura podia prescindir da lógica realista e ainda assim expressar a verdade mais profunda da condição humana. “A Metamorfose”, portanto, não apenas o impactou — libertou-o. Dali em diante, a literatura latino-americana ganharia um novo tom, onde o insólito conviveria com o cotidiano como se fosse inevitável. Ao despertar certo dia, um caixeiro-viajante se vê metamorfoseado em uma criatura grotesca, com corpo de inseto e movimentos limitados. Não há explicação, tampouco lógica — apenas o espanto e o estranhamento imediato diante da nova condição. A narrativa acompanha sua tentativa de adaptação, os silêncios carregados de culpa e as reações gradualmente hostis da família, que o via como único provedor e, agora, passa a enxergá-lo como fardo. Isolado em seu quarto, o protagonista assiste à decomposição de sua humanidade não apenas em termos físicos, mas sobretudo afetivos e sociais. A casa, antes território de pertencimento, converte-se em cela. Seus pais, a irmã e o chefe se revezam entre o constrangimento e o desprezo, enquanto ele tenta, inutilmente, manter algum resquício de dignidade e comunicação. O que era um conflito econômico familiar transforma-se em desagregação existencial. Com uma linguagem seca e quase burocrática, o texto descreve o inverossímil com normalidade angustiante, numa inversão cruel entre o absurdo e o cotidiano. O horror não está no monstro, mas na frieza da casa, no fechamento das portas, na recusa ao diálogo. Obra seminal do século 20, trata-se de uma parábola sem chave — sobre identidade, exclusão e a crueldade estrutural da normalidade. Nada é explicado, e talvez por isso nunca se esqueça.

Gabriel García Márquez considerava “Dom Quixote” a verdadeira Bíblia da literatura em língua espanhola. Para ele, não havia escritor hispano-americano digno desse nome que não dialogasse, consciente ou não, com a obra de Cervantes. Gabo via no cavaleiro da triste figura não apenas uma paródia da loucura ou uma sátira dos romances de cavalaria, mas a própria tensão fundamental da escrita: o confronto entre realidade e imaginação. Disse certa vez que “Dom Quixote” ensinava mais sobre técnica narrativa do que qualquer manual, pois ali estavam todos os recursos — narradores não confiáveis, mudança de tom, digressão, metaliteratura, ritmo. Admirava sobretudo a capacidade de Cervantes em manter a leveza mesmo diante do trágico, a ternura diante do ridículo. Em Macondo, há ecos de La Mancha: personagens que acreditam em seus delírios com convicção tão profunda que tornam o impossível inevitável. Alonso Quixano, fidalgo pobre da Mancha, lê tantos romances de cavalaria que perde o juízo e decide tornar-se cavaleiro andante. Adota o nome de Dom Quixote, escolhe um cavalo magro e fiel — Rocinante — e parte em busca de justiça, glória e aventuras que apenas ele parece enxergar. Ao seu lado, o escudeiro Sancho Pança representa o contraponto realista, embora com o tempo também se contamine de fantasia. Os dois vagam por campos e vilarejos enfrentando moinhos, bandidos, espelhos e decepções. Alternando episódios burlescos, reflexões profundas e momentos de autêntica beleza melancólica, o romance desmantela a fronteira entre loucura e lucidez, ficção e verdade, derrota e sentido. A linguagem, viva e irônica, alterna vozes narrativas, quebra ilusões e reafirma o poder da imaginação como resistência. Ao fim, o que parecia delírio revela-se como uma fidelidade absoluta ao sonho — e a literatura, para Cervantes e para García Márquez, nasce exatamente desse abismo: entre o que nunca existiu e o que ninguém esquece.

Gabriel García Márquez não escondia sua reverência por “A Odisséia”, que considerava o mais antigo e eficaz manual de narrativa já criado. Dizia que “todos os contadores de histórias vêm de Homero, mesmo sem saber”, e via no texto não apenas uma epopeia mítica, mas uma lição estrutural sobre como manter o interesse, modular o ritmo e inserir maravilhas no cotidiano. Em suas conversas com jornalistas e escritores, referia-se à “Odisséia” como “o primeiro grande romance”, e reconhecia no retorno de Ulisses à Ítaca uma metáfora poderosa que reverberava até Macondo. O uso da oralidade, a força da memória e a alternância entre ação e pausa épica influenciaram a cadência de obras como “O Amor nos Tempos do Cólera”, que ele escreveu, em suas palavras, “com o espírito de quem narra ao redor de uma fogueira, como na Grécia antiga”. Após o fim da Guerra de Troia, Ulisses inicia uma jornada de regresso a Ítaca que durará dez anos. Durante esse percurso, enfrentará monstros marinhos, sereias, ciclopes, deuses vingativos, reinos desconhecidos e tentações sedutoras — tudo enquanto sua esposa Penélope o espera, tecendo e esperando, resistindo ao tempo e aos pretendentes. Mas o centro da epopeia não está apenas nas provações míticas: está na persistência do retorno, na astúcia diante da força bruta, e no reconhecimento do lar como lugar de reconstrução da identidade. Narrada em versos com estrutura espiralada e fragmentada, a obra alterna episódios de ação com narrativas internas, memórias contadas por Ulisses a seus ouvintes, e interferências divinas que humanizam ou desafiam. A linguagem é ao mesmo tempo arcaica e direta, sustentando o peso simbólico da jornada sem perder sua força narrativa. Mais que um herói, Ulisses é o homem diante da travessia: enganador, fiel, cansado, astuto, apaixonado. Ao final, o que resta não é a glória da guerra, mas o poder da palavra — da memória contada, da viagem narrada, do mito que atravessa os séculos e ainda nos reconhece.