O Brasil de 1967 rangia por dentro. Não havia ainda o silêncio oficial do AI-5, mas o estrondo vinha se preparando, discretamente, nos bastidores do governo e nas calçadas mal varridas da cultura. E ali, exatamente ali, surgia um livro com nome de continente, recheado de marcas, de deuses, de cadáveres pop. “PanAmérica” não era um romance. Também não era manifesto. Era alguma coisa sem nome, cuspida em papel com ritmo de escândalo interno. Quem pegava o livro na mão não sabia o que fazer com ele. Quem lia até o fim, menos ainda. Dava a impressão de que a própria linguagem estava sob ácido. Mas Agrippino já havia estourado as costuras da forma dois anos antes, com “Lugar Público”, publicado em 1965 pela Civilização Brasileira, e depois reeditado em 2004 pela Papagaio. Livro que nunca teve respaldo crítico institucional, mas circulou como código marginal, de mão em mão, de boca em boca, como um segredo transmitido sem chancela. Se “PanAmérica” é a explosão, “Lugar Público” é o fósforo riscado no escuro. E em nenhum dos dois há concessão: o leitor não é convidado a entrar. É engolido.

José Agrippino de Paula nasceu em São Paulo, em 1937, filho de um advogado e de uma professora de história, mas nunca pareceu exatamente doméstico. Desde cedo, carregava o traço dos que não se acomodam. Estudou arquitetura, circulou entre intelectuais, se aproximou do teatro, mas destoava mesmo entre os marginais. Era, desde o início, um corpo fora do enquadramento. Como se estivesse atrasado ou adiantado, nunca exatamente presente no tempo que lhe era dado. Era visto como excêntrico por alguns, como delirante por outros. E, talvez, era os dois. Mas com método. Com raiva. Com uma lucidez que só os desencaixados conseguem manter.

“PanAmérica” não é um livro que se lê — é um livro que atropela. Cada página parece acionada por um motor de colagem sem freio, onde o que importa não é a ordem, mas a sobreposição. Mickey Mouse, Tio Patinhas, Donald e Pluto observam o narrador em silêncio, como testemunhas compactas de uma cena em que Marilyn Monroe desaba e talvez precise ser sacrificada. Mais adiante, James Dean surge com as nádegas douradas, apresentado como esposa de Di Maggio, enquanto Carlo Ponti o beija sob os seios de Sophia Loren. Em órbita, Churchill se desfaz em pedaços, e Hitler, Luther King, De Gaulle, Kennedy e Robespierre flutuam entre coelhos e tanques num desfile sem sentido ou salvação. As frases não se encaixam: se chocam. O texto recusa a lógica e escorre como um fluxo de mídia desmanchando. A cultura pop aparece como lixo sagrado, reciclada num teatro de delírio e excesso. Agrippino não escreve para comunicar. Escreve para colapsar. Sua literatura não interpreta o mundo: encena sua combustão.

Esse tipo de escrita não oferecia atalhos. Não havia uma “mensagem” esperando ser decodificada. E talvez seja esse o ponto central de sua obra: ela não deseja entendimento. Ela deseja afetação. Interrompe a lógica habitual de leitura e força o corpo do leitor a uma experiência sensorial. É mais próxima da música industrial, do happening, da colagem sonora do que do romance clássico. Sua linguagem não é metafórica: é elétrica.

Nos anos seguintes, Agrippino mergulhou de vez em sua experiência de deslocamento. Morou em cavernas, de verdade. Realizou experiências com LSD e cogumelos, não como quem busca fuga, mas como quem busca estado. O corpo como laboratório. A escrita como rastro. Isso era perceptível não apenas em seus livros, mas principalmente em seu teatro. “Rito do Amor Selvagem”, talvez sua peça mais emblemática, foi encenada como um choque contínuo. Sexo ao vivo, gritos prolongados, imagens sem narrativa, corpo em exposição. A peça foi censurada rapidamente. O que era previsto. Mas a reação de Agrippino foi inesperada.

Ainda em 1968, dirigiu o longa-metragem “Hitler 3º Mundo”, talvez o ápice de seu cinema delirante. Jô Soares, que interpreta um samurai envolvido no mercado de mendigos anões em São Paulo, definiu o filme como “o mais incompreendido do cinema brasileiro. É o maldito entre os malditos”. O enredo reúne Capitão América, Hitler como amante e o bairro da Liberdade como palco do absurdo. Ruth Escobar e Túlio de Lemos também compõem o elenco, com fotografia de Jorge Bodanzky. O filme, mais do que incompreensível, é indomável, e reforça o projeto artístico de Agrippino como uma ruptura permanente com qualquer lógica narrativa.

Ele decidiu deixar o país. Montou um pretexto. Criou uma turnê. Levou sua trupe como se estivesse em viagem oficial. Embarcaram para a Europa como elenco, mas sem destino claro. Encenaram quando conseguiram, viveram de favor, se misturaram a coletivos de teatro radical na França e na Alemanha. Ninguém ali sabia exatamente de onde ele vinha, e talvez isso tenha sido sua maior proteção. Agrippino fora do Brasil era ainda mais incompreendido, mas menos vigiado. Era um estrangeiro entre estrangeiros, o que talvez oferecesse certo alívio.

O exílio, porém, não se traduziu em produtividade constante. Sua escrita rareou. Seus rastros sumiam. Quando não havia mais como bancar o personagem, sobrou o silêncio. A imprensa brasileira esqueceu seu nome. A academia, quando muito, citava “PanAmérica” como nota de rodapé em algum estudo sobre contracultura. Sua estética era radical demais para virar moda. E o país, mergulhado na reconstrução dos anos 1980 e 90, tinha pressa demais para lidar com um artista cuja principal operação era o desconcerto.

E foi só com o tempo, aquele mesmo tempo que Agrippino tanto rasgava, que começou a surgir um esforço tímido de recuperação. Já nos anos 2000, editoras menores passaram a reimprimir seus textos. “PanAmérica” foi redescoberto por uma geração que já não se chocava com palavrões, mas ainda podia se chocar com a ausência completa de estrutura. Universidades começaram a produzir teses. Grupos de teatro passaram a citá-lo como referência subterrânea. Não houve explosão. Houve infiltração. Agrippino voltava por frestas.

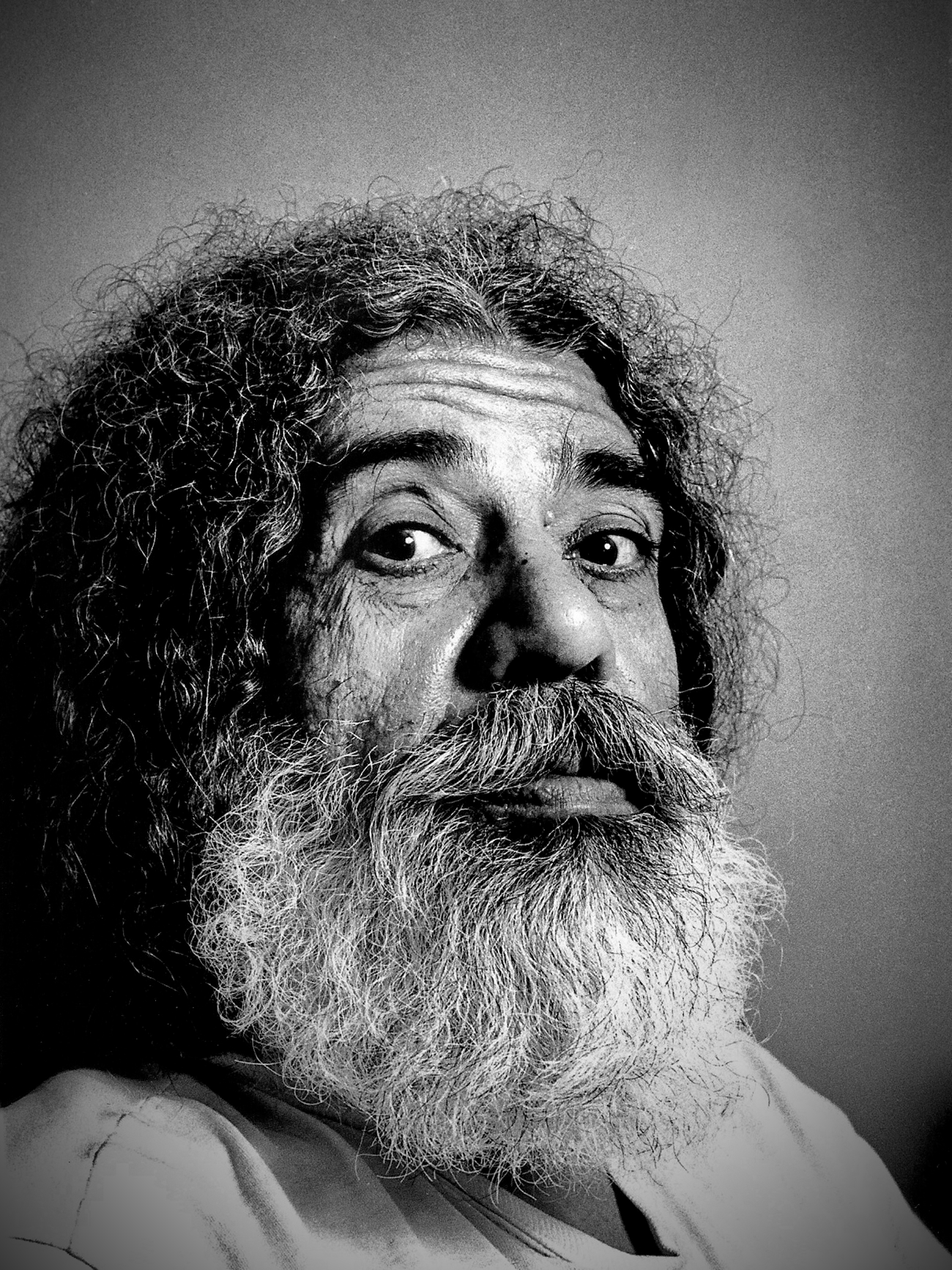

Não houve retorno possível. Envelheceu à margem, recluso, como se a própria linguagem o tivesse consumido por dentro. Quando morreu, em 2007, em Embu das Artes, foi quase silêncio. Nenhuma homenagem de Estado, nenhum tributo editorial em grande escala, nenhum obituário que lhe fizesse justiça. As redações não correram para recordar sua obra; os suplementos culturais, ocupados com outros nomes, seguiram adiante. A “Folha de S.Paulo” publicou uma nota breve, quase envergonhada, como quem escreve um obituário de rodapé para alguém que sempre escapou à pauta. A notícia circulou em círculos pequenos, entre os poucos que ainda se lembravam de onde vinha aquele ruído antigo. Não houve esquecimento: houve indiferença. O que, no fundo, talvez tenha sido o desfecho mais coerente para alguém que escolheu, desde o início, não pertencer. Agrippino não foi apagado. Foi deixado intacto, onde sempre esteve: fora do enquadramento.

Hoje, o nome de José Agrippino de Paula surge em ondas. Aparece em boca de artistas visuais, de performers, de autores que não querem escrever como se tivessem feito oficina literária. Sua obra, lida fora do tempo, ganha outro tipo de energia. É possível que ele tenha se antecipado demais. Ou que tenha errado tudo e, mesmo assim, acertado no que importa. Difícil dizer. O certo é que seus textos ainda causam aquele tipo de desconforto que a crítica não gosta de assumir. Porque não há muito como domesticá-los. Nem como celebrá-los sem alguma dose de constrangimento.

O valor de Agrippino não está no que ele diz. Está no que ele não permite. Sua escrita impede suavidade. Ela não convida o leitor. Ela o arrasta. O livro não se deixa levar para a estante. Ele fica ali, atrapalhando os outros. Sobrando. Como o próprio autor.

Alguns artistas, talvez os mais inquietos, ainda dizem sentir sua presença. Não em citações, mas em decisões. Quando escolhem não explicar. Quando preferem o excesso à clareza. Quando recusam o fim. É nesse gesto, não acadêmico, não literal, que seu legado se manifesta. Não é influência. É contágio.

No fundo, a pergunta que fica não é se ele foi importante. A pergunta é como ele sobreviveu tanto tempo sem ninguém conseguir apagá-lo de vez. E talvez a resposta esteja no próprio método. Ao não pertencer a lugar nenhum, tornou-se impossível de remover. Era o que não dava certo. Mas era o que também não passava.

Agrippino nunca quis plateia. Queria fricção. E isso, a longo prazo, é mais difícil de esquecer. Porque não se consome. Porque permanece. Porque incomoda.