Alguns livros não se impõem — sussurram. Não explodem na estreia, não rendem adaptações milionárias, não ganham prêmios vistosos ou destaque em vitrines reluzentes. São como cartas perdidas que, décadas depois, ainda aguardam o leitor certo. E quando esse leitor chega — geralmente por acidente, ou porque alguém de confiança recomendou num momento de vulnerabilidade — algo se desloca por dentro. É um tipo raro de encontro: silencioso, mas irrevogável.

Esses livros têm a delicadeza dos rituais antigos. Guardam em si uma espécie de fé primitiva, que não precisa de aprovação para existir. E por isso mesmo resistem, vivos, apesar da negligência editorial, dos modismos passageiros, das listas de mais vendidos que esquecem tudo no mês seguinte. Há algo neles que se recusa a morrer — ou melhor, que já nasceu sabendo que viveria às sombras, como quem escolhe um exílio voluntário para não se contaminar.

No Brasil, esse fenômeno talvez seja ainda mais radical. Publicamos muito, lemos pouco, e quando lemos, lemos os mesmos. No entanto, sob essa camada previsível, pulsa uma literatura secreta, feita de livros que se tornaram cults não por campanha, mas por devoção. São obras que se espalham de boca em boca, como confidências. São relidas, sublinhadas, recomendadas com cuidado — como quem entrega uma chave.

Há quem diga que esses livros “não são para todos”. Mas talvez seja o contrário. Talvez sejam para todos, sim — apenas não chegam a tempo. Talvez falem de modo mais direto com aquilo que ainda não aprendemos a nomear, e por isso provocam estranhamento ou recusa inicial. Mas quem persiste, quem aceita o desconforto da primeira página, costuma sair transformado. Nunca ileso.

No fim, a pergunta não é por que eles viraram objeto de culto — mas por que demoramos tanto para encontrá-los. Ou, quem sabe, por que eles nos esperaram por tanto tempo. As sinopses foram adaptadas a partir das originais fornecidas pelas editoras.

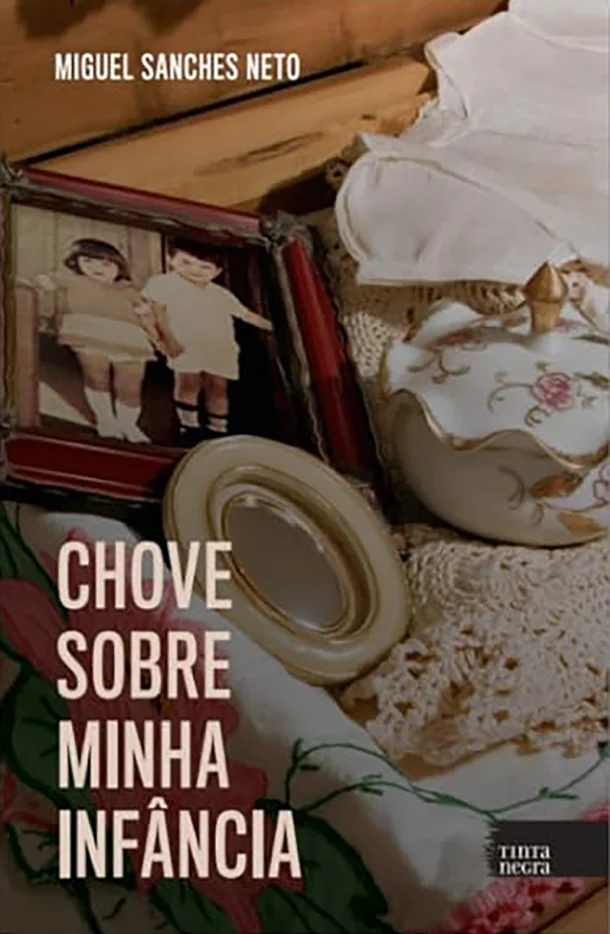

Criado entre campos do interior paranaense, um menino órfão cresce numa casa onde o afeto é silencioso e os gestos são duros como o trabalho na lavoura. Sob a sombra de um padrasto ríspido, ele se movimenta entre o medo e a obediência, tentando decifrar os códigos de uma família que parece mais imposta do que acolhedora. Sua mãe, esgotada pelo cotidiano e pela submissão, não oferece respostas. O que resta ao menino é observar, calar e sonhar. Com olhar sensível e introspectivo, ele narra a lenta construção de uma identidade que se opõe às expectativas que o cercam. A escola, com suas regras e sanções, reforça o desconforto com o mundo exterior. É nos livros que ele encontra uma fissura — uma brecha que permite imaginar outros modos de existir. A leitura, inicialmente clandestina, se transforma em instrumento de liberdade, revelando uma voz interior que resiste mesmo sem saber nomear sua própria resistência. A narrativa conduz o leitor por um território emocional delicado, onde os gestos mínimos ganham densidade simbólica e os silêncios dizem mais do que os gritos. Sem recorrer à nostalgia fácil, o texto compõe um retrato vívido da infância em sua forma mais crua: um tempo de inquietação, descoberta e resistência muda. Cada frase pulsa com a dor e a beleza de uma juventude sem escapatória, mas plena de desejo por linguagem e sentido.

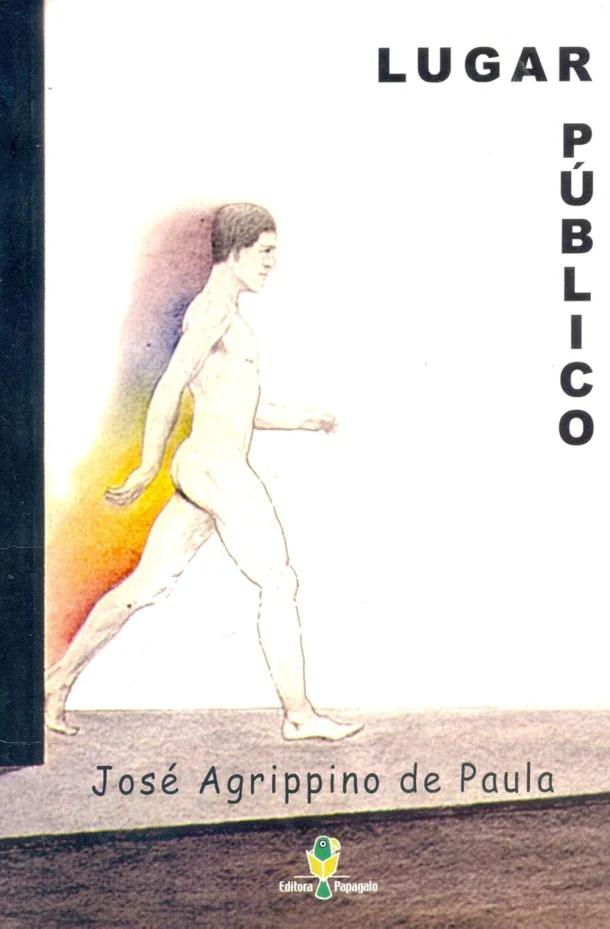

Nas entranhas da cidade moderna, vozes dispersas se sobrepõem em fragmentos, como ecos de pensamentos anônimos que cruzam avenidas, estações e edifícios. O que emerge não é uma história individual, mas um corpo coletivo feito de percepções descontínuas, registros urbanos, falas entrecortadas. Tudo se dá em fluxo — rápido, nervoso, como se a própria linguagem estivesse contaminada pelo excesso de estímulos da vida pública. A obra não busca linearidade. Ao contrário, aposta na fragmentação como espelho da experiência urbana: um caleidoscópio de cenas e sensações que se organizam por justaposição e ruptura. O narrador, ou os narradores, não possuem centro fixo — são imagens que se dissolvem tão rápido quanto aparecem, sugerindo uma identidade fraturada, móvel, esvaziada de certezas. Aqui, a cidade não é apenas cenário: é sujeito múltiplo, orgânico, febril. O ritmo é acelerado, feito de frases abruptas e cortes bruscos, criando um estado de urgência permanente. O texto reflete a pulsação dos grandes centros, com suas promessas, pressões e esquizofrenias. Há, no subterrâneo dessa escrita, uma crítica ao desencantamento coletivo, ao automatismo dos gestos cotidianos e ao esvaziamento das relações interpessoais. Em vez de reconciliação, o que se propõe é o estranhamento — uma recusa à harmonia confortável da narrativa tradicional. Ao final, o leitor não encontra um percurso, mas um estado. Um estado de exposição, de ruído, de tensão, onde o público é mais do que espaço: é condição existencial.

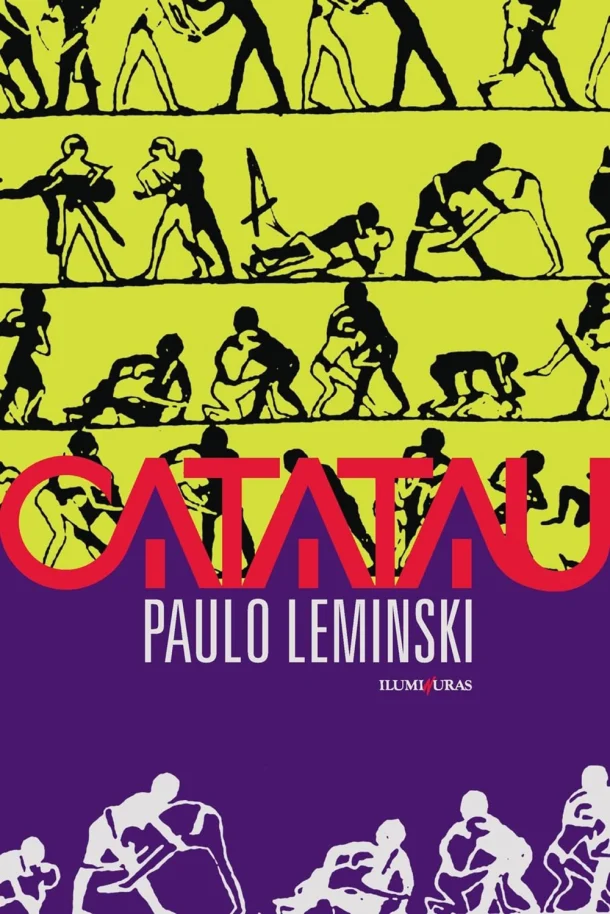

E se René Descartes tivesse vindo ao Brasil no século 17? A narrativa, construída em fragmentos, propõe esse delírio como ponto de partida para uma experiência literária singular, na qual filosofia, linguagem e loucura se misturam. Sob o calor tropical, o pensamento cartesiano se dissolve, perde o rigor e entra em curto-circuito com a realidade colonial brasileira. Nada é fixo: frases escapam da lógica, ideias se sobrepõem em espirais, e o que era racional torna-se alucinatório. Neste fluxo de consciência carregado de humor e erudição, o leitor acompanha os devaneios de uma mente em estado febril, que tenta pensar enquanto é afetada por sons, cheiros, línguas e imagens em desordem. As palavras se emancipam do sentido imediato e passam a funcionar como blocos sonoros, quase musicais, abrindo espaço para jogos de linguagem e explosões poéticas. A coerência cede lugar à intensidade. O texto não oferece ponto de apoio: é um labirinto verbal que exige do leitor entrega total. A narrativa desafia a estrutura tradicional do romance, substituindo o arco dramático por uma deriva filosófica e estética. O resultado é um corpo textual que vibra em tensão entre o rigor da lógica e o descontrole tropicalista. Sem antecipar desfechos nem organizar conflitos, o livro oferece uma experiência de leitura radical, onde a própria razão entra em colapso. Nada é seguro — nem a verdade, nem a linguagem.

A poesia se faz gesto. Em cada linha, o corpo se pronuncia sem precisar da voz, num movimento que antecipa o verbo. Esta obra investiga a anatomia íntima da expressão, onde o menor deslocamento — um olhar, um toque, uma hesitação — carrega densidade simbólica e matéria poética. Não se trata de uma descrição do corpo, mas de sua reinvenção como linguagem. O gesto aqui não é adorno: é pensamento em ação, forma que pulsa antes do sentido. Com lirismo contido e precisão formal, os poemas desenham uma coreografia silenciosa que se enraíza na observação atenta da experiência física. A palavra emerge não como narrativa, mas como vestígio de movimento. Cada poema se constrói como uma pausa que pensa, uma suspensão que insinua. O corpo, ao invés de ser apenas tema, torna-se sujeito e estrutura, fazendo da própria matéria sensível o instrumento da linguagem. A poesia contida neste livro trabalha com o não-dito, o quase, o fragmento. O gesto inacabado, a respiração cortada, o silêncio entre as palavras — tudo isso se converte em sentido. Há, em cada página, uma recusa à eloquência e um convite à escuta do ínfimo. Em tempos de ruído e excesso, a obra propõe um retorno à presença mínima, onde o corpo, despido de artifícios, fala por si. Mais que poemas, são movimentos que ecoam.

Em um gesto de reinvenção contínua, um narrador anônimo revisita os retalhos de sua existência, buscando no ato de lembrar a matéria para compreender-se. A infância, os vínculos familiares, os gestos cotidianos e os encontros com o acaso são evocados com ironia e delicadeza, compondo um retrato fragmentado, mas intensamente humano. A linguagem, sempre consciente de si, oscila entre o humor melancólico e a reflexão filosófica, sem jamais perder o fio íntimo que liga cada imagem à sua origem emocional. Não há uma trama fechada, mas um percurso interior, onde a identidade se constrói como quem caminha em círculos: revendo, distorcendo, reencenando. O protagonista se observa tanto quanto observa o mundo, reconhecendo em si os traços herdados, os ruídos familiares, as fissuras culturais. A narração é marcada por uma voz que hesita, que ri de si mesma, mas que também se recolhe diante do que não sabe dizer. O tempo se curva, e as memórias se sobrepõem como palimpsestos emocionais. Cada lembrança parece ser menos um fato e mais um gesto de linguagem — tentativa de dar forma ao que sempre escapou. Ao recusar certezas e finais, o livro oferece uma visão profundamente honesta da subjetividade. Neste autorretrato sem moldura, o ser se constrói não como estátua, mas como movimento inacabado: alguém que se fez, apesar de tudo, por si mesmo.