O colapso raramente avisa. Chega como uma fresta que se rompe de súbito — e a luz, em vez de entrar, escapa. O mundo se esgarça por dentro, silenciosamente. Uma conta que não fecha, um corpo que não responde, um nome que não retorna. Às vezes, é só o cansaço com forma de vácuo. Noutras, é dor com sobrenome. E há dias, sabemos, em que levantar da cama parece uma coreografia impossível. Nesses momentos, enquanto tudo desaba em ruídos que ninguém escuta, há quem encontre abrigo não no toque, mas na palavra. Não no conselho, mas no texto. Livros como abrigo, sim — e não por escapismo, mas por algum tipo de pacto invisível entre quem escreve e quem lê: o de não deixar ninguém completamente só.

Há livros que não curam — seria ingênuo dizer isso. Mas alguns amparam. Sutilmente. Como uma mão que se estende sem perguntar. Um parágrafo pode conter mais compreensão que um abraço. Um personagem, mais empatia que certas pessoas reais. E talvez haja algo de mágico — ou, quem sabe, de simplesmente humano — nessa possibilidade de continuar existindo dentro de uma história que não é a sua, mas que, de algum modo, espelha suas ruínas. O luto, a ansiedade, a falência emocional, o pânico mudo — cabem, por incrível que pareça, num capítulo bem escrito.

Cada leitor carrega sua cicatriz, e cada cicatriz encontra, em algum canto de papel, uma fresta de consolo. Não é consolo de solução. É de reconhecimento. E isso — eu acho — já é suficiente. Um livro não resolve. Mas atravessa. E se há uma travessia possível no caos, que seja por dentro das palavras certas. Aquelas que sabem perder tempo com a dor dos outros. Que não apressam o processo, nem empurram promessas baratas de superação. Apenas ficam. Feitas silêncio, mas presentes.

Alguns livros salvam — não no sentido messiânico, mas na medida exata de manter o leitor vivo por mais um dia. Um trecho de Clarice, uma cena de Saramago, um sussurro de Virginia. E então, mesmo em colapso, alguém respira um pouco melhor. Ainda que não entenda por quê.

Ele pede conselhos, mas o que recebe é algo mais valioso: um convite à escuta interior, à construção de uma vida com profundidade, mesmo — ou sobretudo — na solidão. As respostas que lhe chegam, escritas por um poeta já experiente, não instruem de forma direta, mas apontam caminhos sinuosos. Falam da arte como gesto inevitável, da paciência como virtude rara, do amor como risco sagrado. E, em cada linha, há uma recusa à pressa do mundo, uma aposta serena no tempo lento da formação do espírito. Quem lê, mesmo sem ter feito a pergunta original, sente-se acolhido naquilo que tem de mais hesitante: as dúvidas, os silêncios, os períodos de retração. O livro não ensina a escrever — ensina a esperar, a cultivar, a tornar-se digno da própria vida. Não há fórmulas, não há atalhos. Há, sim, uma ética da delicadeza, um olhar que vê no recolhimento um gesto de força. E, ao longo das páginas, o leitor passa a habitar um espaço raro: aquele em que conselhos não pesam, mas libertam. Rilke escreve como quem estende uma mão sem segurar. E isso — para quem está perdido — já é abrigo suficiente.

Ela perde o marido em uma noite comum, à mesa de jantar. Ele cai, morre, e o mundo, sem qualquer aviso, desaba num silêncio absoluto. A filha está entre a vida e a morte, internada. E ela — uma mulher racional, controlada, acostumada a ordenar o caos com palavras — se vê afundando em uma espécie de tempo paralelo, onde a lógica não sustenta mais nada. Começa então a escrever. Não por coragem, mas por necessidade. Anota o cotidiano estraçalhado, o pensamento repetitivo, os momentos em que, por segundos, ainda acredita que ele pode voltar. Chama isso de pensamento mágico. Uma recusa involuntária à realidade, uma forma do amor insistir onde já não há mais corpo. Com linguagem cortante, precisa e desprovida de sentimentalismo, ela narra o luto como experiência total — não como evento isolado, mas como uma transformação silenciosa e permanente da percepção. A dor não é espetáculo, é vício. A lucidez, longe de confortar, muitas vezes fere mais. Ao rememorar conversas, hábitos, decisões antigas, ela compõe o retrato de um casamento e, ao mesmo tempo, de uma ruína. Mas algo resiste — talvez a própria escrita, talvez o gesto de observar-se enquanto cai. Não há consolo fácil. Há verdade. E, para muitos, é justamente isso que salva: alguém finalmente nomeia o que parecia inominável.

Ela é jovem, brilhante, premiada, cercada de expectativas. Tudo ao seu redor parece indicar sucesso iminente, mas algo dentro dela começa a falhar — discretamente no início, depois de forma incontrolável. Os dias deixam de obedecer à lógica, os rostos perdem nitidez, e as palavras, que sempre foram aliadas, tornam-se espessas, difíceis. Nada do que vive deveria ser doloroso, mas é. A redoma não aparece de uma só vez — ela se fecha aos poucos, como um vidro invisível entre a protagonista e o mundo. A narrativa é conduzida com uma frieza lírica desconcertante: não há vitimização, nem drama excessivo. Há apenas uma honestidade cruel diante da crise mental, um registro limpo do esfacelamento interno. Ela observa a si mesma com uma lucidez que fere, e o leitor é levado a acompanhar cada degrau da descida, sem saber se há volta, sem saber sequer se deveria haver. O romance não é sobre a loucura em si, mas sobre o modo como uma mulher, em um mundo que exige adequação e performance constante, implode silenciosamente. Há beleza na escrita, sim — mas é uma beleza que corta. E talvez seja isso o que mais conforta quem lê em colapso: perceber que há linguagem para aquilo que parecia intraduzível. Que alguém, um dia, sentiu e escreveu — e sobreviveu ao menos até a última linha.

Ele está prestes a se aposentar. Viúvo, pai de filhos com quem mal se comunica, vive mergulhado em uma rotina desidratada: trabalho burocrático, refeições solitárias, cafés mornos e um silêncio que não consola. Nada parece à espera, nem sequer o fim. Ele não sofre, apenas respira. Até que ela surge. Jovem, inesperada, desajeitada. A presença dela não é uma revolução — é um intervalo. Um gesto mínimo que interrompe o cansaço. A trégua que o título sugere não é a paz definitiva, mas a suspensão breve de uma existência adormecida. O romance se constrói nesse compasso entre o tédio e a esperança, entre o que já não se espera e o que, mesmo improvável, insiste em nascer. Ele começa a escrever. Um diário. Não como confissão, mas como tentativa de entender o que está acontecendo com seu próprio coração. E à medida que essa relação floresce, o leitor acompanha um homem aprendendo a sentir de novo — com pudor, com surpresa, com medo. A narrativa é seca, elegante, quase econômica. Mas sob a contenção há ternura, há desejo, há um tipo de amor que não pede licença. Não há idealização, apenas o espanto de perceber que, mesmo tarde, ainda se pode amar. E, para quem já havia aceitado a ideia de um fim sem sobressaltos, esse espanto é talvez o único milagre possível.

Ele é um escritor veterano, culto, desencantado, convidado a escrever ensaios breves sobre temas diversos: política, ética, linguagem, autoridade. Aceita — mas o que começa como projeto intelectual logo se transforma em algo mais íntimo, mais fraturado. Enquanto compõe reflexões que revelam tanto cansaço quanto lucidez, começa a conviver com uma jovem vizinha que passa a digitar seus textos. Ela não é musa, nem amante — é presença. E essa presença, inesperadamente, desestabiliza tudo: suas convicções, seus hábitos, sua solidão cuidadosamente arquitetada. A estrutura do livro espelha esse embate: o pensamento fragmentado, dividido em camadas simultâneas, onde ensaio e ficção se cruzam, onde opinião e desejo se desmentem. Ele escreve sobre poder, mas sente sua impotência; escreve sobre civilização, mas percebe o colapso iminente da própria voz. A linguagem é precisa, contida, quase fria — e, por isso mesmo, devastadora. O livro não oferece consolo nem catarse. Oferece fricção. Uma tensão entre o que se pensa e o que se sente, entre o que se afirma e o que se teme. Para leitores em colapso silencioso, que já não creem em narrativas redentoras, essa honestidade estéril pode ser abrigo. Porque às vezes não é o afeto que acolhe, mas a inteligência que não finge entender. E reconhecer a falência — pessoal, política, literária — pode ser, paradoxalmente, o primeiro gesto de lucidez.

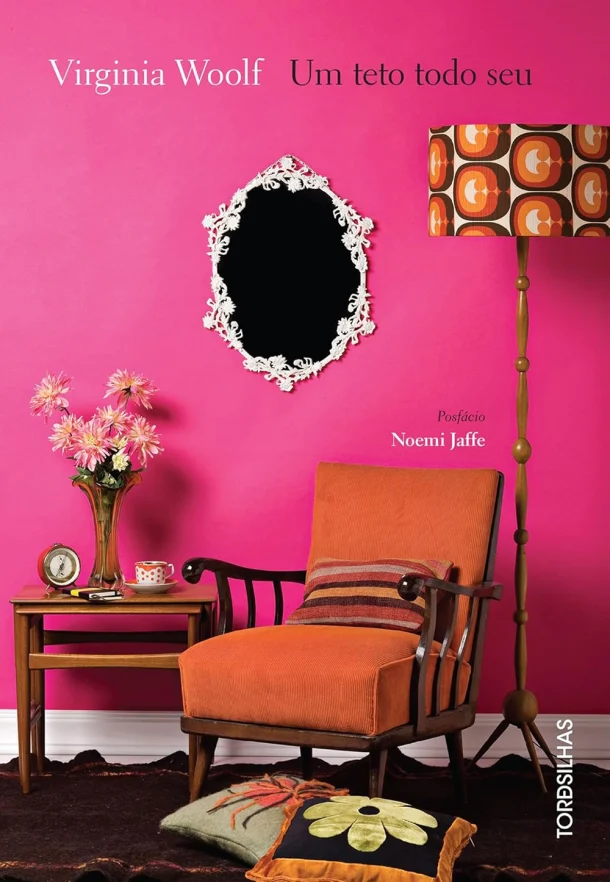

Ela parte de uma premissa quase modesta: para que uma mulher escreva ficção, são necessárias duas coisas — dinheiro suficiente para não depender de ninguém, e um quarto próprio, onde possa pensar em paz. Mas a simplicidade do argumento logo se revela enganosa. O que emerge é um ensaio incisivo, que desmonta séculos de exclusão intelectual e revela, com ironia elegante e precisão desarmante, como a história da literatura foi construída sobre a ausência sistemática das mulheres. Woolf não reclama — observa. E ao observar, provoca. Cria a figura fictícia de Judith, irmã de Shakespeare, tão talentosa quanto ele, mas sem chance alguma de existir. Mostra como a opressão não foi apenas econômica, mas simbólica: a falta de espelhos verdadeiros, de vozes ancestrais, de tradições a partir das quais escrever. O texto dança entre memória, crítica, ficção e tese, com uma liberdade formal que ainda hoje surpreende. Mas o que o torna abrigo não é apenas seu valor histórico — é o tom. Há afeto na análise, há humor no diagnóstico, há espaço para respirar. Para quem busca pertencimento intelectual, autonomia criativa ou simplesmente um lugar legítimo no mundo das ideias, esse livro é uma espécie de casa: pequena, sólida, iluminada por dentro. E, para muitas, foi a primeira vez em que leram algo que parecia escrever nelas.