Há livros que a gente aprende a respeitar antes mesmo de saber ler. Títulos que pairam nas estantes como troféus familiares, heranças que ninguém pediu, mas que todo mundo ostenta com uma espécie de devoção silenciosa. Eles estão ali — sólidos, imponentes, muitas vezes intocados — como se bastasse a sua presença para nos tornar leitores melhores, mais profundos, mais civilizados. Só que não basta. Porque há uma diferença brutal entre admirar um livro e atravessá-lo. Entre citar um nome com reverência e encarar de verdade suas vírgulas, seus desvios, seus desertos narrativos. E é nesse abismo, entre o prestígio e o abandono, que repousam alguns dos clássicos mais célebres da literatura brasileira.

Não se trata de desdém — longe disso. São obras densas, legítimas, gigantes, que exigem mais do que tempo: pedem entrega. E isso, bem… nem sempre se tem. Ou se quer. Porque há livros que intimidam. Não pela complexidade do enredo, mas pela espessura simbólica que carregam. São marcos, estandartes culturais, e tocá-los sem a devida reverência parece quase um sacrilégio. Talvez por isso tantos comecem e tão poucos terminem. A leitura emperra, desliza, volta à estaca zero. O marcador de páginas vira refém da página cinquenta e seis — e assim permanece por meses, anos, às vezes décadas.

Mas ninguém admite. Há um pacto tácito em torno desses livros: o de nunca revelar o abandono. Afinal, quem ousaria confessar que não passou do terceiro capítulo de uma obra tida como fundamental? Que dormiu no meio de um parágrafo célebre? Que sublinhou frases sem entendê-las — só para não perder o ar de quem entendeu? Há um certo orgulho em não terminar, disfarçado de reverência. Como se o não-ler fosse, paradoxalmente, uma forma extrema de respeito.

E talvez seja. Ou talvez só revele o quanto fingimos — para os outros e para nós mesmos — que a admiração basta, quando o que falta mesmo é coragem para dizer: tentei, mas não deu. E tudo bem. Ou quase. Porque alguns desses livros merecem ser relidos antes mesmo de serem terminados. Ou ao menos merecem ser lembrados com mais honestidade do que pose. As sinopses foram adaptadas a partir das originais fornecidas pelas editoras.

Tudo se constrói na tessitura oral de um homem que se revela lentamente enquanto rememora sua travessia pelo sertão e pelos desvãos da própria alma. Sua fala, encadeada em fluxo vertiginoso, confunde tempo e espaço, real e simbólico, num esforço de encontrar sentido para os pactos feitos, as mortes testemunhadas, os afetos escondidos e os demônios que talvez habitem mais os homens do que as encruzilhadas do mundo. Entre combates, jagunçagens, fomes, fidelidades e traições, o protagonista narra seu aprendizado com o outro e consigo mesmo, movido por perguntas que ferem: o mal existe? O diabo existe? O bem é possível? A paisagem árida e vasta do interior se mistura à linguagem que dobra, reinventa e desafia o leitor, tornando-se um campo de batalha onde as palavras são armas e enigmas. A memória, movida por amor e culpa, reorganiza eventos sob a luz tremeluzente da dúvida, enquanto a lógica sertaneja dá lugar a uma metafísica profunda, encarnada nos homens comuns e suas escolhas irreversíveis. As figuras que surgem — mestres, inimigos, aliados — compõem uma galeria de sombras e mitos, evocando uma dimensão trágica que transborda o regional. A ausência de respostas definitivas torna cada lembrança um eco múltiplo, e cada silêncio, uma fresta por onde espreita o inominável. Ao fim, é a própria linguagem que se curva ao destino e o contorna, em labirinto.

Um gesto banal, quase automático, rompe os contornos seguros de uma vida cuidadosamente moldada pelo conforto e pela estética. Ao ingressar num espaço até então ignorado, a protagonista se vê diante de uma cena que desencadeia não apenas repulsa, mas a erosão total de seu eu. O quarto branco, despido, silencioso, torna-se palco de uma revelação crua: tudo o que acreditava sobre si, sobre o outro e sobre o mundo começa a ruir. O tempo se dissolve. As palavras hesitam. No centro dessa vertigem está o olhar para o que é informe, abjeto, indizível — e, ao mesmo tempo, absolutamente vivo. A protagonista atravessa a experiência com uma lucidez que a esfarela. Ela tenta nomear o inominável, e nessa tentativa, se arrisca a desaparecer. Tudo se estreita: a linguagem se dobra, o corpo se torna pensamento, o pensamento se enreda em matéria. O cotidiano vira abismo e o abismo, revelação. Em meio ao desconforto extremo e à intensidade do que se recusa a ser compreendido racionalmente, há uma entrega: não ao caos, mas àquilo que existe antes de qualquer forma. A jornada íntima se converte em um despojamento radical, uma paixão que não busca redenção, mas o núcleo do existir, cru, sem máscaras, sem espelhos, sem saída.

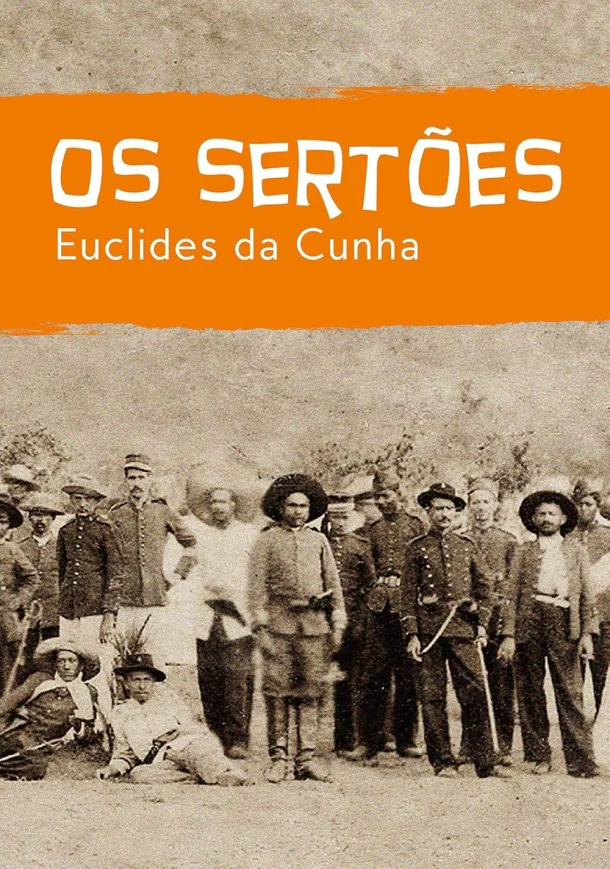

Na confluência entre a observação científica e o impulso literário, um homem tenta compreender a gênese e o desfecho de um dos episódios mais desconcertantes da história brasileira. Ao adentrar o território agreste e desconhecido do interior nordestino, ele se defronta com uma terra que desafia as leis naturais e uma população moldada pela escassez, pela fé e pela resistência. A narrativa se inicia pelo chão — duro, desolado, ancestral — e se estende ao homem — rude, teimoso, sobrevivente — até alcançar o ápice trágico do confronto entre um Estado armado e uma comunidade liderada por um messiânico visionário. Tudo é descrito com rigor de engenheiro e alma de escritor. Cada dado geológico se converte em metáfora civilizatória; cada biografia, em um sintoma do embate entre atraso e progresso. Mas o olhar que começa pretensamente neutro se contamina, e o autor, antes observador, passa a ser também parte da dor e da perplexidade. O sertão se impõe como espelho invertido do Brasil oficial, e sua destruição revela não apenas um erro militar, mas um abismo moral. Ao final da jornada, a tentativa de explicar dá lugar à consciência do inenarrável. Resta a ruína — não apenas da cidade devastada, mas da própria crença na superioridade daqueles que julgavam saber.

Ao mergulhar nas estruturas íntimas da vida colonial brasileira, um observador revela a complexa engrenagem que uniu poder, afetos, violência e cultura na gênese de um país. Seu olhar se detém na arquitetura social das grandes propriedades rurais do nordeste, onde a casa do senhor e a senzala do escravo coexistem em tensão e contaminação. As relações que ali se estabelecem, longe de serem unicamente opressoras ou mecânicas, formam uma rede intrincada de dominação e convivência, marcada por ambivalência, erotismo, catequese e dependência. O corpo da mulher negra, a cozinha mestiça, a língua reinventada, o patriarcado exacerbado — tudo é analisado com o rigor de um antropólogo lírico, que vê na mestiçagem não apenas um fato biológico, mas uma força civilizatória. O discurso avança por costumes, crenças, estruturas de poder doméstico e dinâmicas afetivas que ainda reverberam nos modos de ser do brasileiro moderno. A voz narrativa entrelaça erudição e sensibilidade, apoiando-se em fontes históricas, relatos pessoais e observações etnográficas que desafiam a linearidade. Ao final, o retrato é profundo, contraditório e envolvente: um povo nascido da superposição desigual de culturas, fundado na violência, mas também na mistura que gerou uma identidade singular e duradoura.

Em um Brasil marcado pela brutalidade institucional da escravidão, uma jovem vive aprisionada entre a aparência e a condição, entre o privilégio de sua pele clara e a violência que a reduz à propriedade. Nascida sob o signo da contradição, ela habita uma zona ambígua onde os afetos se misturam ao domínio, e a beleza torna-se tanto escudo quanto maldição. Seu cotidiano é vigiado por olhos que não a veem como humana, mas como ornamento moldado para o desejo alheio. Enquanto tenta preservar a própria dignidade, é forçada a habitar o espaço limítrofe entre submissão e resistência. Ao seu redor, figuram senhores cruéis, libertadores hesitantes, mulheres cúmplices e vozes que disputam seu destino. A sociedade, pintada em cores vívidas e morais contrastantes, oferece caminhos estreitos onde a liberdade é promessa distante e o amor, um risco carregado de consequências. A protagonista se move entre cenários rurais e urbanos, fugas e ameaças, em busca de um lugar onde possa existir como sujeito, não como posse. A linguagem da narrativa alterna lirismo e denúncia, compondo um retrato dramático de uma época que se aproxima do colapso ético. Sua história, marcada por resistência silenciosa e desejo de emancipação, ecoa o clamor de um tempo em que o humano era frequentemente negado — e o sonho de liberdade, insuportavelmente adiado.