“Aos dezesseis anos matei meu professor de Lógica.” Em “A Lua Vem da Ásia”, o enunciado abre uma fenda que não cicatriza; fora da página, o impulso juvenil dá de frente com lâmpadas fracas, ruas de chão batido, catecismos domésticos. O menino cresce entre relógios de trabalho e orações contidas, atento ao peso das palavras que mandam. Aos 16, assume o ateísmo sem espetáculo, gesto discreto, hábito de dúvida já instalado. A biografia começa em Uberaba, sem concessões ao folclore.

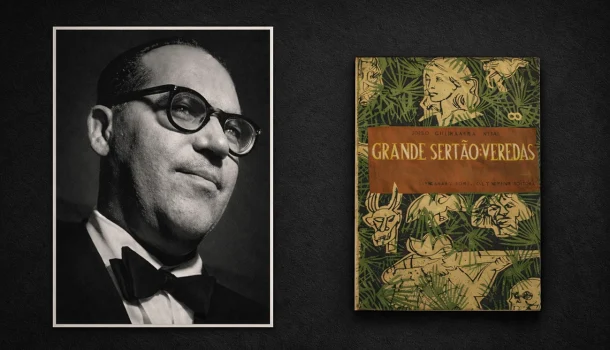

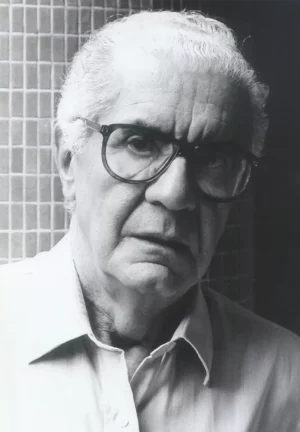

Walter Campos de Carvalho, escritor brasileiro e procurador do Estado de São Paulo, nasceu em 1º de novembro de 1916, em Uberaba, e morreu em 10 de abril de 1998, em São Paulo. Nesse intervalo, o Brasil trocou bondes cansados por ônibus ligeiros, papel carbono por datilografia em série, repartições de luz amarela por corredores de azulejo e carimbo úmido. Dessa atmosfera, saíram quatro romances breves e decisivos: “A Lua Vem da Ásia” (1956), “Vaca de Nariz Sutil” (1961), “A Chuva Imóvel” (1963) e “O Púcaro Búlgaro” (1964). Todos afinados ao humor cáustico e à lógica dobrada que afronta o costume em posição de mando. Do pós-guerra ao escurecimento de 1964, a respiração coletiva ficou curta; o autor escolheu a discrição que preserva o trabalho e resguarda o traço escrito.

A infância mineira molda uma reserva que acompanha a vida adulta. Caçula de seis irmãos, filho de Jonas e Floriscena, ouve histórias de balcão e oração baixa, guarda a gravidade de palavras ditas sem pressa. O território vai da roça à cidade; o trem tarda, cartazes anunciam modernidade próxima. Em 1938, forma-se em Direito no Largo de São Francisco, em São Paulo, e dá com bibliotecas de portas altas, colegas inquietos, leituras que circulam à meia-voz. Ali, no Largo, o ouvido se adestra: a piada no ponto, a frase morde, a imagem acende o bastante. Sem anúncio, passa a noite aparando arestas até a página assentar.

A década de 1940 traz “Banda Forra”, livro inicial de humor e ensaio. Nos primeiros anos de 1950, no Rio de Janeiro, “Tribo” tenta um romance que o autor preferirá deixar na penumbra. O que interessa de fato aparece a partir de 1956, quando o narrador de “A Lua Vem da Ásia” entra no hospício com lucidez afiada e impõe outro regime de leitura. A frase inicial fixa o tom de enfrentamento lógico e graça severa; daí em diante, a voz não cede.

O expediente público fornece ordem e sustento. Procurador do Estado, Campos de Carvalho assimila o valor do arquivo, do prazo, da assinatura. À noite, a mesa recebe papéis, cadernos, vetos, reescritas. Em São Paulo, acha o anonimato produtivo e o ritmo veloz das ruas, cidade sob medida para quem trabalha calado. O casamento com Lygia Rosa de Carvalho dá abrigo ao cotidiano, e os livros avançam.

“Vaca de Nariz Sutil” acende humor mais cruel, mirando um pós-guerra que coleciona glórias e derrotas irreconciliáveis. “A Chuva Imóvel” instala suspensão e peso de ar, estado de espera que pressiona decisões. “O Púcaro Búlgaro” transforma a febre de um país imaginário em espelho de obsessões. Em todos, a lógica habitual perde terreno e o período, enxuto, persegue efeitos concretos. O absurdo funciona como ferramenta de desmonte de certezas respeitáveis, sem concessão ao ornamento.

O quadro literário das décadas de 1950 e 1960 ainda favorecia grande painel realista, crônica de classes, saga familiar. Em paralelo, uma linha de estranheza se fortalecia em autores como Murilo Rubião e José J. Veiga. Campos de Carvalho roça essa vizinhança com singularidade: humor afiado, imagens que sabotam automatismos, raciocínios que parecem sólidos e de repente vacilam. O leitor percebe que risos e espantos desnudam artimanhas da fala autoritária, aquela que naturaliza hierarquias e domestica desvios. A prosa mede quem lê pelo tempo que oferece.

Aos 53, aposentado, prefere silêncio a multiplicar títulos. Depois de 1964, os romances cessam. O silêncio provoca perguntas que não se fecham. Há hipóteses: cansaço de cena, desconfiança de repetição, ar político pesado, fidelidade a um padrão de exigência que recusa autoparódia. Resta o dado objetivo: poucos livros, alta durabilidade. A escolha pela escassez reforça a resistência do conjunto, que suporta revisitas sem perder vigor.

A circulação oscila. Edições esgotam, reaparecem, somem, viram raridade de sebo e retornam em novas casas editoriais. Em 1995, a José Olympio reúne os romances num volume amplo; a partir de 2016, a Autêntica inicia reedições que recuperam leitores. Em torno dessas idas e vindas, estudos críticos, dossiês e ensaios mantêm a obra em conversa. Jovens chegam pelo espanto; veteranos voltam pelo prazer de abrir páginas que ainda brilham.

No campo crítico, a escrita recebe leituras atentas. Carlos Felipe Moisés registra a ruptura sem hipérbole. Noel Arantes vasculha manuscritos, notas, aparições dispersas, compondo retrato cuidadoso. Há quem reconheça parentescos com tradições do nonsense e do surrealismo; a etiqueta explica pouco. O que se verifica é um vocabulário próprio: ironia que não poupa, imagem que vira o objeto pelo avesso, ritmo que alterna precisão e susto. Essa sintonia desalinha acomodações.

O trabalho jornalístico aparece como extensão lateral. Colaborações em “O Estado de S. Paulo” e em “O Pasquim”, entre o fim dos anos 1960 e a década de 1970, exibem a verve do cronista que metamorfoseia a rotina e transforma pequenos fatos em setas contra a solenidade. Não vira personagem de si mesmo nem enfeita a pobreza com gargalhadas fáceis. Prefere a graça que expõe artifícios do discurso, desarma raciocínios e devolve a liberdade da pergunta.

No plano íntimo, nada de escândalo. O casamento segura arestas, amigos completam a roda, a casa dá ritmo aos dias. O isolamento, tantas vezes lido como romance de artista, aqui é opção pragmática: menos barulho, mais trabalho. O autor regula aparições, concede entrevistas poucas, escreve com reserva. Essa atitude protege os livros de modas e oferece à página um chão de permanência.

O contexto histórico que marca a obra é áspero. O período de JK injeta otimismo em obras e avenidas, mas muitas promessas não se sustentam. 1964 inaugura outra etapa, com vigilância, censura, medo e astúcias de sobrevivência. A escrita feita nesse intervalo precisa negociar com riscos e silêncios. Os romances de Campos de Carvalho enfrentam a retórica da ordem com chistes e deduções levadas ao paroxismo. O efeito não fica na estética: é político em sentido concreto, pois desnuda a fala que domina pela aparência de lógica impecável.

A morte em 1998 encerra uma vida discreta. Um mal-estar na rua, socorro, hospital, a data que entra nos registros. Depois, os livros permanecem em livrarias, sebos, bibliotecas, salas de aula. Novas tiragens abrem caminho para leitores que só haviam ouvido o nome como lenda. A internet, já consolidada, facilita a partilha de trechos, a circulação de resenhas e dossiês. Críticos de novas gerações localizam parentescos e tensões, apontam vínculos com tradições brasileiras do fantástico e do humor negro, observam o efeito pedagógico da desconfiança que esses títulos semeiam.

O lugar de Campos de Carvalho no mapa nacional não é avenida principal. É rua de trânsito calmo, com esquinas que pedem releitura. O conjunto, sem inflação de títulos, conserva temperatura porque trata de coisas concretas: forma do raciocínio, vícios de linguagem, máscaras do poder, risos que doem. Em “A Lua Vem da Ásia”, o asilo psiquiátrico não encobre a cidade; reflete-a. Em “Vaca de Nariz Sutil”, o veterano mede a falência de discursos heroicos. Em “A Chuva Imóvel”, o peso do ar suspende decisões. Em “O Púcaro Búlgaro”, a fome de país revela fraudes do desejo de pertencimento.

A atualidade se explica por hábitos de leitura que esses livros provocam. Em tempos de opinião veloz, o período que exige atenção devolve sobriedade. Em meio à busca por respostas instantâneas, a hipótese bem lançada sustenta a dúvida criadora. O humor não afaga; mantém o leitor em alerta e impede que a inteligência ceda ao consenso fácil. Ler Campos de Carvalho treina o olhar para detectar onde argumentos prontos tentam domesticar a experiência.

A biografia tem poucas linhas decisivas: 1916 a 1998; formação em Direito em 1938; carreira no serviço público; aposentadoria aos 53; passagem pelo Rio de Janeiro nos anos 1950; retorno estável a São Paulo; quatro romances entre 1956 e 1964; compilações e reedições posteriores. A lista de títulos anteriores — “Banda Forra” (1941) e “Tribo” (1954) — existe, mas o autor preferiu mantê-los em segundo plano. Essa disciplina reforça a ideia de que publicar menos pode ser gesto de cuidado.

Hoje, os livros estão disponíveis graças às reedições iniciadas em 2016 e à persistência de leitores que recomendam, emprestam, discutem. Em livrarias pequenas, o nome reaparece sem alarde. Em cursos, professores adotam trechos para discutir estratégia narrativa, humor e lógica. Em mesas de bar, a lembrança de um trecho reacende conversas sobre autoridade e delírio. A circulação encontra um modo discreto, compatível com a personalidade do autor e com a natureza do que escreveu.

Fica o retrato de um brasileiro atento aos artifícios do dizer, desconfiado de doutrinas e fiel à força corrosiva do riso. Uberaba e São Paulo dão o cenário; os livros criam territórios próprios. O expediente no serviço público garantiu pão e disciplina; a escrita ergueu outra ética, baseada na dúvida vigilante. Quatro romances publicados entre 1956 e 1964, reunidos em 1995 e reeditados desde 2016, continuam atraindo leitores que preferem a pergunta à certeza.