A voz que ergueu arquibancadas prefere hoje a sombra da lateral. Compasso contido. Boné, gesto curto, um refrão que a sala inteira conhece, guardado nos dentes, quase assobiado. As notícias chegam quebradas, por arquivos, por salas oficiais, por aeroportos de meia-tarde. Há um homem sentado, o violão encostado, e datas que se tocam como lâminas frias. O país tenta nomeá-lo; ele recua meio passo, endireita o corpo, oferece um pedaço de melodia. O resto fica suspenso. A luz hesita. Geraldo Pedrosa de Araújo Dias, que o país apelidou de Geraldo Vandré, prefere que os papéis falem por ele.

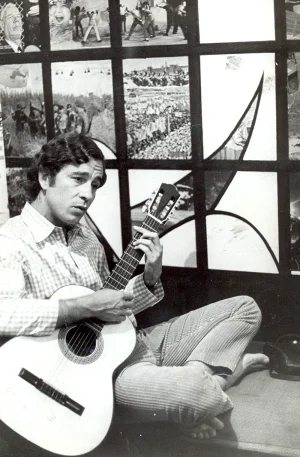

João Pessoa, 1935: sal colado às mãos de menino, léxico de caderno sem borracha. Em 1951, o Rio impõe outro ritmo, trilho e baía. Entra no trem das turmas, aprende o centro por dentro, guarda a disciplina do Direito, porta de trabalho; o diploma chega em 1961. Havia outro ofício, sem carteira e sem carimbo: compor. No CPC da UNE, cruza Carlos Lyra e descobre que a canção pode carregar um país sem retórica. Em 1964, o LP de estreia sai enxuto: violão que mira a fala e o detalhe, aresta pronta antes do corte.

A televisão transforma plateias em mar de bandeiras. Em 1966, “Disparada”, de Geraldo Vandré e Théo de Barros, chega ao topo na voz de Jair Rodrigues, em empate com “A Banda”, de Chico Buarque. O compositor, corpo inclinado e microfone à frente, narra uma estrada de sol e pó que chega antiga e urgente. A canção atravessa janelas, corre por rádios e finca-se na memória. Dispensa explicação: bastam o andamento, o couro e a poeira. Registro oficial no Programa do Festival da Record (1966).

Dois anos depois, o Maracanãzinho vira diapasão humano. “Pra não dizer que não falei das flores” entra em marcha: versos curtos, conjugação direta, chamado a pés e voz. O júri escolhe “Sabiá”, de Tom Jobim e Chico Buarque; as arquibancadas respondem em coro longo. O cantor pede calma. A cena fica. A letra é proibida e passa de mão em mão, em folhas gastas e gravações precárias. Sem licença, o canto cresce. Rebatizada de “Caminhando”, continua a circular.

Em 1969 ele parte. Primeiro o Chile. Depois, ruas frias em cidades europeias, estadias possíveis. O retorno tem carimbo e hora: 17 de julho de 1973, desembarque no Galeão, interrogatório, e semanas adiante uma reapresentação oficial, documento e encenação na mesma coreografia. O reencontro traz outra ordem: a ausência reorganizada. A fita guardou.

Vêm as horas civis. A anistia de 1979 confirma mesa, assinatura, horário. Ele passa por COFAP e SUNAB; com a extinção da SUNAB, em 1990, ajusta lugar no Ministério da Fazenda, entre prazos e despachos, números que amarram a rotina. Um país habituado a consagrar artistas estranha a escolha do ofício comum. A decisão guarda coerência íntima: afastar o personagem e preservar o homem. A canção permanece de pé, sóbria; a voz escolhe repouso.

Nos anos 1990, o mapa afetivo desloca a bússola para a caserna. Salões ecoam metal e vozes, partituras em posição de sentido. A música veste cerimonial: passos contados, estandartes erguidos, silêncio entre compassos. O volume desce, o rito toma o lugar das palavras. As manchetes procuram rótulos; ele atravessa o corredor central, breve, e deixa o resto em suspensão.

Em 2010, diante das câmeras, a conversa avança sem sobressalto. Ele nega a tortura, recusa o rótulo de protesto e devolve à canção o lugar da fala direta, nacional, avessa a etiquetas. O roteiro coletivo pedia martírio; a gravação oferece presença, nitidez, permanência. Fica.

Na noite paulistana de 24 de março de 2014, no Teatro Bradesco, Joan Baez o chama ao palco. Ele avança devagar, inclina a cabeça, recusa o microfone; a plateia decide por ele e a melodia sobe inteira. O gesto recolhe a autoria e a devolve ao coro, um laço que fecha décadas. Quatro anos depois, 23 de março de 2018, a Sala de Concertos Maestro José Siqueira, em João Pessoa, arma um semicírculo de cordas; ele entra com passo curto e olhar adiante; a cidade reconhece sem alarde; a noite termina em quietude limpa e retorno ao resguardo.

Em julho de 2023, no Canal Livre, as frases chegam curtas e a conversa respira com folga; fala de escrita, do cansaço da engrenagem musical, do desgaste dos temas fáceis; a lucidez dispensa ornamento e o quadro se completa. Em 2025, aos noventa, notas registram, instituições lembram, amigos confirmam a rotina discreta; há mudança de cidade após o luto, encontros que cabem num aceno; permanece vivo, reservado, raro em ritos públicos; o país pede figura, ele mantém a reserva.

Há lendas repetidas até virarem costume de ouvido. A mais insistente fala em tortura e descontrole. Nos papéis, o alcance é outro: detenção e interrogatório na chegada, uma apresentação em moldura oficial, ausência de laudo que comprove lesão. Corre também a narrativa da farda. Nos registros, aparecem homenagens, convites, convivência protocolar. Entre rumor e carimbo, a checagem trabalha devagar: cruza depoimentos, data recortes, confere atas, reouve o material. O contorno que se vê é sóbrio e verificável. Quando a lenda pesa mais que o fato, vale o que está assinado: programas, ofícios, registros, a gravação.

A obra cabe na palma. “Disparada” ainda corta a manhã com passo tenso e poeira. “Pra não dizer que não falei das flores” segue em marcha, de praças a salas, cruzando gerações. Outras canções completam o corpo, precisão de sílaba, fôlego medido, andamento que leva a melodia adiante sem ornato. Nada sobra. Nada falta.

O país gosta de parábolas. Aqui, essa forma falha. Ele escolhe a vida comum e atravessa o mito sem servi-lo. Resguarda o próprio timbre, recusa a vitrine, mantém o direito de aparecer pouco. Para quem espera lições diárias, o gesto soa áspero. A resposta encontra outra medida, discreta e exata.

Resta a cena mínima. Ele cruza a rua do centro, luz de lado, sombra do boné no rosto. Um desconhecido inicia o refrão, baixo, temendo interromper. Ele assente com o canto do olho, agradece curto, acelera dois passos e dobra a esquina. A canção permanece no ar, entregue a outra boca. Suficiente.