A cena abre com um piano fechado, tampo coberto por flanela escura, poeira pousando devagar. Lá fora, uma madrugada que não termina, aqui dentro, a respiração contida dos livros, das partituras empilhadas, da voz que se acostumou a cantar baixinho. Alguém acende um abajur, a luz escorre pelas teclas, o som não vem. O silêncio parece de papel, dobrado, arquivado, datado. Um país inteiro cabe na etiqueta de um envelope. Dentro, a promessa de um artista que fez da beleza um argumento, e o preço cobrado por isso.

Primeiro, um carimbo frio, burocrático. “A Ilha”, faixa do LP “Carne e Osso”, existe no vinil, não existe no ar. A letra vai para um escaninho; a fita guarda o que não será ouvido; o ofício aprende a dizer música em língua de inventário. A biografia passa a ser escrita em terceira pessoa e tinta preta, rubricas repetidas, fórmulas que imitam autoridade. Taiguara, voz clara, convicção persistente, espera diante de uma porta que não abre. O relógio da repartição avança; o piano em casa esfria; a cidade continua sem saber. A máquina opera; o artista resiste; e, a cada minuto, um fio da canção é arrancado, até restar um brilho de silêncio nos olhos, quando se entende que a beleza foi despachada sem recibo.

No começo havia um endereço de música. Montevidéu, 9 de outubro de 1945, janela aberta para um pós-guerra cansado; dentro, dois músicos afinam o dia com papel pautado e dedos manchados. Aos quatro anos, a mala pequena atravessa o Prata e acorda no Rio; o rádio de válvula aquece a cozinha, o futuro ainda tem voz. Depois, São Paulo de elétricos e chuva, cadernos escolares com melodias em grafite, a carteira do Mackenzie guardando um curso que não dura. A cidade vira sala de aula, o piano aprende o peso do próprio silêncio, e um menino entende que ternura precisa de ferro para atravessar a noite.

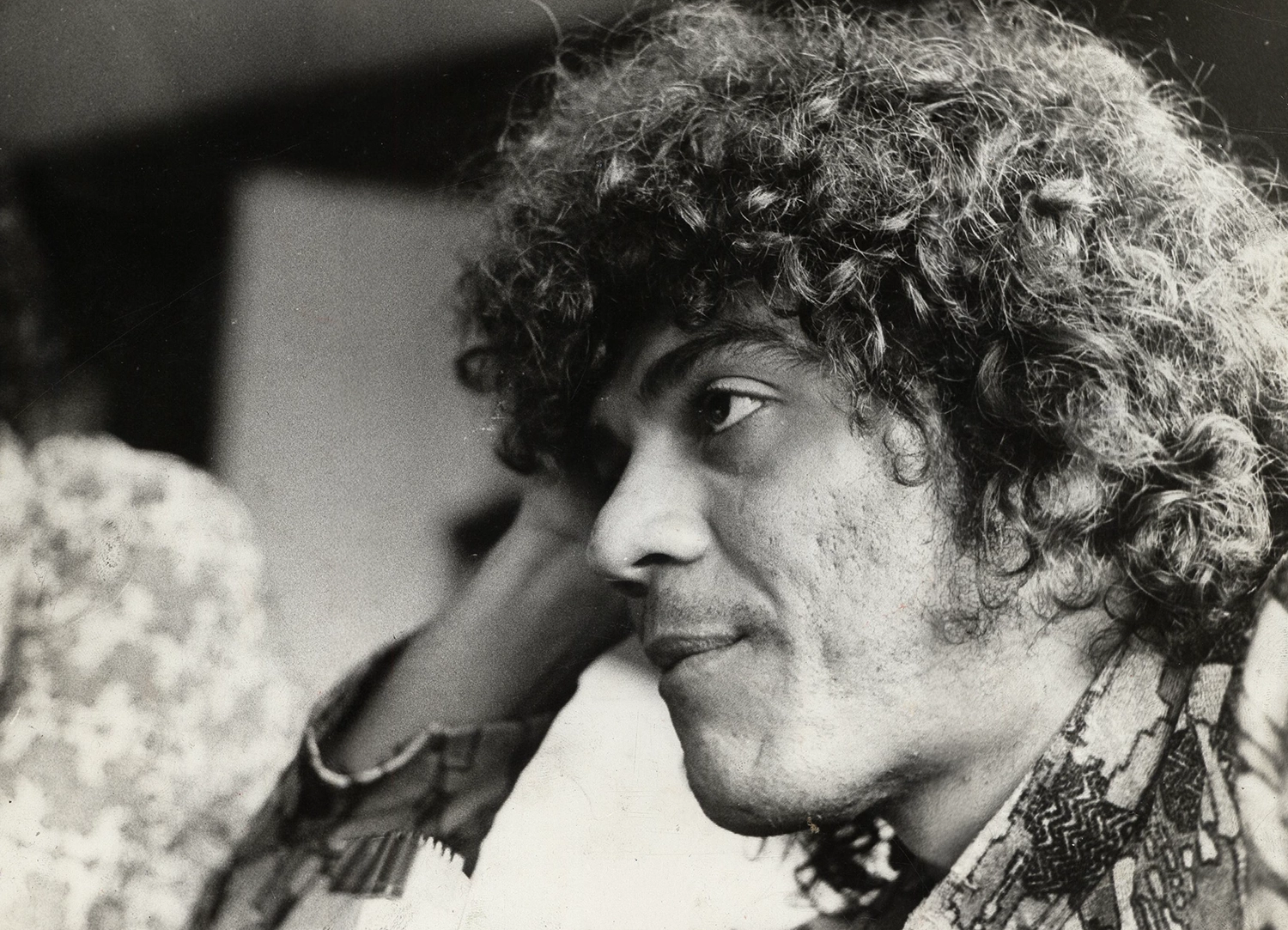

Na virada dos anos 1960, ele sobe ao palco, pede licença, canta. A sala aquieta. “Hoje” toma a rua em passo certo; “Universo no teu corpo” acende plateias; “Viagem” estende um mapa que a memória reconhece. O timbre fica, as rádios repetem, as capas de LP guardam um rosto já reclamado pela luz. Neste Brasil de paredes de cal e salões lustrosos, aprende-se a ouvir em duas camadas. Para muitos, ele é o cantor de amor que atravessa o ônibus no fim da tarde; para a administração da cultura, um corpo que inquieta fichas, poeta de arestas, presença incompatível com a planilha da ordem.

Em 13 de dezembro de 1968, o AI-5 sela o ar. As letras passam a pedir visto; partituras entram em fila; o compositor decora siglas e ritos. Corredores de azulejos reluzentes cheiram a cal e autoridade. Em 1973 e 1974, o corredor se estreita, multiplicam-se audiências e negativas. Ele procura outras entradas: pseudônimo, cortes, reescritas. Um ano contábil rígido, dezenas de vetos. Tarde da noite, o aparelho toca. A voz neutra informa o indeferimento. Sem motivo. Apenas procedimento. A canção encolhe a número e esfria no fichário.

Fábrica. Bobinas de papelão; prensas roncam; bancadas com luvas cinzentas; relógio de ponto fixo na parede; luz pendida sobre as matrizes. “Imyra, Tayra, Ipy” sai da prensa em 1976, cheiro de tinta fresca; o encarte anuncia concerto nas ruínas de São Miguel. Três dias depois, o LP desaparece de lojas e rádios; fica um vazio medido, do tamanho da máquina. Na véspera do concerto, um telefonema seco: se subir ao tablado de pedra, sai preso. A orquestra já ensaiou, o coro já memorizou entradas. Cada um volta para casa com a fronteira cravada nos ossos. O palco de pedra vira fotografia mental, altar sem liturgia.

Londres, anos 1970. Quarto alugado no norte da cidade, aquecimento falho, vapor na janela. Caderno com pautas, pequeno gravador, arranjos desenhados com régua. Ele chega depois dos vetos de 1973 e 1974, passaporte carimbado, cartas guardadas no forro do paletó. O noticiário fala de inflação e greves; no metrô, cartazes desbotados prometem um futuro em oferta. Ele grava “Let the children hear the music”, mesma ideia dita noutro timbre; lá, o disco respira, aqui, não passa da porta do cartório. Entre cartas para o Brasil e respostas que demoram, a canção perde o caminho. Entre uma estação e outra, a cidade ensina leituras, sopas de madrugada, persistência. O exílio, que parecia ponte, alonga-se. Vira peregrinação.

No passaporte, carimbos que não pertencem a férias. Meados dos anos 1970, África oriental: Tanzânia, Etiópia, nomes que emprestam cadência e horizonte. Salas de aula improvisadas; por um período, trabalho de repórter, apuração e texto; cadernos com anotações de greves estudantis, fronteiras porosas, mapas de descolonização tardia. A política ganha cheiro e temperatura. O piano continua cruz escolhida e levada sem alarde. As canções ficam em gavetas, adiam-se no corpo, sustentam-se no ouvido que ainda reconhece a própria assinatura. A fé muda de lugar; o amor se transforma, não menos rigoroso. Na volta, uma confissão que dobra o drama: “Eu desisto, não existe essa manhã”.

Retorno ao Brasil sob promessa de abertura. Portas entreabertas, piso encerado, recepção que mede cada gesto. Em 1983, ele apresenta “Canções de Amor e Liberdade”. O título recusa concessão fácil. As gravadoras o escutam com expectativa antiga; o mercado procura o rapaz dos versos sentimentais; o compositor oferece palavras ásperas, nomes próprios, geografia de exílio. No dial, as FM trocam o arranjo por listas de sucesso; nas tardes de auditório, a pauta corre atrás do hit da semana. Entre a lenta distensão política e a pressa comercial, esse Brasil de reboco frio convive com o dos lançamentos reluzentes. Ele fica no entrelugar, repertório insistente, catálogo sem endereço fixo.

Corredor de vidro. O produtor pergunta por singles. Ele oferece uma canção que abre lugares possíveis, sequência de acordes que recusa atalhos, refrão que sobe sem pedir licença. O produtor sorri por polidez, consulta o relógio, sugere adiar. Na saída, café amargo; duas linhas num guardanapo; o papel dobrado no bolso do paletó.

Em 1994, a bússola gira para o Atlântico. Havana. Um estúdio quente, ventiladores lentos no teto, risos nos intervalos, um coro afinando sob sol. O país vive racionamentos e silêncio elétrico; a cidade trabalha com o que tem. “Brasil Afri” cresce ali, ao lado do Grupo Manguaré; a língua encontra parentes rítmicos, a percussão desenha pontes, o sopro convoca estrada. Ele grava “O Cavaleiro da Esperança” e revisita o brasão ético de Luiz Carlos Prestes. O disco sai em catálogo discreto e carrega o gesto do retorno. Na bagagem, cadernos preenchidos, algumas respostas, outra fornada de perguntas. Na voz, um autorretrato que encerra a volta do exílio: “Trago em meu corpo as marcas do meu tempo”.

O corpo, entretanto, dá sinais. Verão de 1996, calor alto em São Paulo, consultas marcadas em papel fino, exames que chegam com vocabulário áspero. Ele segue compondo. Em casa, cassetes guardam a voz encostada ao piano, tom baixo para não acordar o prédio, microfone simples que capta o ranger das teclas e o virar da folha. Há listas de takes, pequenos catálogos domésticos, a disciplina que protege a ideia original enquanto o corpo perde terreno.

Nos primeiros dias de fevereiro, as idas ao hospital se tornam regulares. O quarto tem persianas que filtram a luz e um relógio que parece andar mais rápido do que o pulso. Amigos sobem em horários diferentes; deixam frutas, bilhetes, notícias curtas. Ele pede que levem um caderno, anota duas sequências de acordes, risca, recomeça, sorri de canto. Em casa, a mesa fica com partituras sobrepostas, lápis apontados, uma fita com a data rabiscada. À noite, o telefone toca; vozes prometem visita; algumas chegam; outras ficam no meio do caminho.

No dia 13, a madrugada demora a passar. Ele tenta dormir, acorda, pede água, volta a fechar os olhos; o enfermeiro ajeita o lençol; o relógio insiste. O som das máquinas marca um compasso estranho; é música sem melodia. Na manhã seguinte, 14 de fevereiro, a cidade abre as janelas; o hospital anota, em letra firme, a hora exata. Cinquenta anos. O silêncio que ele vinha descrevendo com tanto cuidado instala-se inteiro no quarto.

As notícias saem no dia seguinte, coluna pequena, fotografia de arquivo. Em algumas rádios, a programação não se altera; noutras, “Hoje” toca uma vez e desaparece. A fita de casa permanece no lugar, caderno aberto, lápis caído de lado. A mesa guarda o último gesto: uma seta entre dois compassos, a indicação de pausa. Foi assim que a ausência entrou no catálogo, sem ruído, mas com peso. E ainda naquela tarde alguém, em outra sala, colocou o disco para tocar e entendeu que uma voz pode ficar quando o corpo já partiu.

A burocracia tentou assinar uma biografia com tinta fria. Despachos, ofícios, pareceres, tudo arrumado para que a vida coubesse em margens. A pena maior não foi a distância nem o carimbo; foi a sombra combinada do esquecimento. Ainda assim, basta que uma agulha encontre “Hoje” num fim de tarde, basta que “Universo no teu corpo” encoste outra vez no ouvido certo, e o aparelho do apagamento falha. A canção volta ao endereço de origem, mesa, janela, respiração de quem escuta. O amor escrito sem autorização reaprende a ser lei íntima.

Depois vieram chaves girando em portas de arquivo. Fundos documentais abriram gavetas, etiquetas ganharam fôlego, catálogos foram refeitos sem pressa. O disco recolhido em 1976 retorna ao circuito e devolve fôlego à circulação. Pesquisadores recombinam papéis, estudantes caminham por corredores longos, dedos manchados de pó decifram anotações. De um lado, romances de juventude; de outro, peças de enfrentamento. Entre luz e sombra, a obra encontra claridade construída no tempo, claridade que não pede holofote.

A cena derradeira repete a primeira e fecha o arco. O piano se abre, o tampo levanta, a poeira ergue um balé discreto. É tarde, a agulha desce devagar, o vinil estala, a sala inclina um milímetro. Em outra mesa, um clique faz o título acender no monitor. Aqui, depois de mexer em caixas e inventários, o país volta a ouvir. Reconhece vozes que atravessam cimento. Reconhece o silêncio que moldou a história, o silêncio que racha agora, o silêncio que permanece como testemunha.

Resto de luz sobre as teclas. A mão esquerda prepara o ataque, a direita procura o primeiro acorde. Ele não está; a música, sim. Não há redenção fácil. Há continuidade que insiste. Nessa insistência, a prova de que a beleza ainda luta, baixinho, tarde, contra prensas e protocolos. A voz que tentaram arquivar recobra corpo e ensina, de novo, um país a escutar.