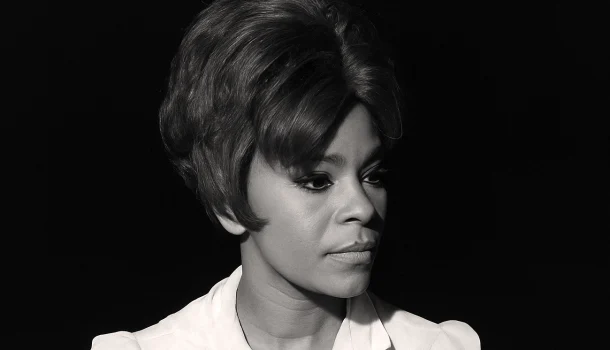

A luz do palco não perdoa. Revela os ossos e o suor, e também a história acumulada de um país que padronizou vozes nos gabinetes do Estado Novo, carimbou cortes a partir de 1964, apertou o torniquete do AI-5 de 1968, prometeu reconciliação com a Anistia de 1979 e deixou ecos de silêncio em redações e estúdios. A voz sobe áspera e ocupa a sala; os metais respondem, a bateria vigia o passo, o contrabaixo amarra a respiração das periferias. Há um copo de água à mão e olhos que sustentam o encontro. Do lado de fora, o Rio se contorce entre chuvas de janeiro, procissões que pedem abrigo e juramentos reencenados das Diretas de 1984 até hoje. Ela canta, e o Brasil encara, por um instante, a própria ferida histórica.

Elza Gomes da Conceição nasceu em 1930, quando o país oscilava entre uma República esfarelada e o projeto autoritário de Vargas. No barraco de madeira e zinco, o chão batido era a marca de políticas ausentes; bairros para além do centro escondiam a miséria atrás de anúncios vistosos. Para meninas pobres e negras, infância era exceção. Aos doze, o casamento; aos treze, a maternidade; logo depois, caixões pequenos demais. A dor não se encerrava no íntimo; revelava um território que normalizava uniões precoces e admitia que crianças morressem de fome no coração de sua capital cultural. O corpo guardou marcas que a língua nem sempre alcança. Ainda assim, ela aprendeu a permanecer de pé.

Nos anos 1940 e 1950, o rádio comandava o imaginário, herdeiro do ideal de voz padrão. Orquestras impecáveis, locutores de voz engomada, jingles que prometiam um futuro alinhado. Elza cruzou a cidade com um vestido emprestado e o medo dobrado no bolso. No programa de calouros de Ary Barroso, “Calouros em Desfile”, que dominava a audiência nos anos 1950, o apresentador perguntou: “De que planeta você veio?”. Ela respondeu sem recuar: “Planeta Fome”. O riso contido cedeu lugar a um silêncio espesso. Quando ela cantou, a temperatura da sala mudou. A menina do barraco ingressou no circuito da indústria sem aceitar rédea curta.

A vitrola pedia docilidade. Elza trouxe síncopes indomadas. O samba engrossava com o peso do jazz, a bossa recebia arranhões do asfalto. O timbre dizia o que a partitura tentava conter. Em 1964, os tanques tomaram o noticiário e, nos bastidores do rádio e da televisão, cortes de pauta passaram a marcar o limite do que se podia dizer; nos palcos, ela manteve a cabeça erguida. A ditadura instituiu censura e medo, um manual de obediência aplicado a vozes e repertórios. A sua voz respondeu com desobediência estética, recortando o compasso com precisão e ira contida. Quanto mais severo o regime, mais nítida a decisão de não ceder.

No meio do caminho, Garrincha. O gênio do drible que desmoronava fora do campo, produto e vítima de uma nação que fez do futebol a narrativa preferida e da moral doméstica um tribunal. O romance virou espetáculo de manchetes, combustível para colunas que misturavam puritanismo e crueldade. O país que reverenciava o ídolo puniu a mulher ao lado. Elza pagou com hematomas, portas fechadas, silêncios de hotel, convites retirados em cima da hora. Ainda assim, seguiu. Show após show, cidade após cidade, sob o moralismo da imprensa e a curiosidade das vizinhanças. Cantar, ali, equivalia a permanecer viva, a manter acesa uma baliza em tempo de julgamentos públicos. O mesmo público que aplaudia nas arquibancadas preferia julgar na sala de estar; ela devolvia trabalho, agenda, palco, luz.

Quando o ar rareava, partia. Itália, Estados Unidos, noites compridas, contratos frágeis, vistos temporários. Lá fora, não sabiam onde encaixar aquela voz: não entregava samba de cartão-postal nem jazz de prateleira polida; recusava etiquetas prontas da moda “latin” e do circuito de exotismos. Elza ajustava respiração e repertório, aprendia outras negociações, outra lógica de cachês, outro padrão de ensaio, e voltava com malas leves e fôlego inteiro. Encontrava um país remodelado: a televisão engolira o rádio, os programas de auditório ditavam preferências, e a indústria apostava em novidades descartáveis, moeda de uma modernização apressada. Ela não pediu espaço; ocupou. A vitalidade vinha do risco, e o risco lhe devolvia sentido; cada palco estrangeiro afinava a mira para o enfrentamento seguinte em casa.

Com a abertura política e a redemocratização, o país prometeu justiça e entregou remendos: Diretas em marcha, Constituição de 1988, Plano Real de 1994 domando a moeda, desigualdade intacta. Nos anos 1980 e 1990, músicos jovens se aproximaram com canções que pediam a sua voz na dianteira, guiando a banda. Elza aceitou, estabeleceu gramática própria, recusou nostalgias embaladas. A voz, agora mais grave, dialogou com guitarras e batidas urbanas. As letras apontavam o racismo estrutural, a persistência da pobreza, a violência contra mulheres que a nova Carta não conseguia estancar. O público se renovou em idade e roupa; entretanto, o espanto permaneceu. Cada apresentação reabria a pergunta: que Brasil insiste em manter tanta gente do lado de fora?

Em 2015, aos oitenta e cinco anos, ela lançou “A Mulher do Fim do Mundo”. As ruas ferviam em marchas e contramarchas, cartazes erguidos, vozes desencontradas; Elza apresentou o disco mais radical de sua trajetória. A faixa de abertura pedia licença para viver até o fim, testamento em voz alta. Outra iluminava cozinhas onde gritos permaneciam presos pelo medo e pela cumplicidade. O timbre se chocava com arranjos ásperos; cada pausa carregava história. Ornamentos cederam lugar à urgência. O Brasil reconheceu nela um farol que recusava consolo fácil.

Três anos depois, “Deus é Mulher” recusou catecismos e convocou o corpo como território de soberania. Em 2019, “Planeta Fome” devolveu a frase da adolescência como diagnóstico e acusação. O país vivia a ressaca de 2016 e o atrito das eleições de 2018; ruas e telas continuavam inflamadas por palavras de ordem e disputas sem escuta. Elza reiterava o que a vida lhe ensinara: a fome resulta de desenho deliberado; acaso não explica. Não apresentava tese; oferecia prova. Quem a ouvia desde o início reconhecia o mapa traçado com perdas e resistência, agora dito com nitidez, sem elevar o tom para ser definitiva.

Do começo ao fim da carreira, ela atravessou as mutações da música brasileira, do estúdio analógico às plataformas digitais. Dançou com big bands, enfrentou a MPB institucional, experimentou eletrônica, conversou com poetas do rap. Em cada fase, preservou a ética da voz: sílabas com intenção, sorrisos com cicatriz, agudos sem súplica. No palco, sentada ou em pé, governava o tempo com a mão que marcava um compasso invisível e instaurava silêncio quando preciso. A dor pelos filhos perdidos à fome não virou adereço; moldou os graves e guiou escolhas. A experiência de violência masculina não se converteu em vitimização; tornou-se repertório e critério, filtro que separa o efeito instantâneo do que permanece. Em noites tardias, o sapato rangia na madeira, o microfone tinha o cheiro morno do metal, e a respiração dela marcava o compasso antes de qualquer nota.

Nas décadas seguintes, já em democracia, o país transformava a memória da ditadura em terreno de disputa e a transição em juramento interrompido. A Lei da Anistia seguia dividindo interpretações, comissões buscavam nomes esquecidos, e a cidade onde ela nasceu alternava carnaval e luto, enchentes e tiros, programas de auditório e ruas abandonadas. Elza respondia com canto. Nas escolas de samba, atravessava carros alegóricos, reivindicava uma linhagem e a escrevia com a própria voz. Nas universidades, pesquisadoras e pesquisadores examinavam a sua dicção, o seu fraseado, o modo como uma pausa carregava história. Nos subúrbios, senhoras repetiam refrões na cozinha e adolescentes encontravam coragem diante do fogão aceso. Ela não oferecia manual de conduta; oferecia presença, a força de entrar na sala e mudar o ar sem explicar.

Ficaram imagens de bastidores: o lenço prateado girando como bandeira íntima; o cuidado com os músicos; a atenção ao técnico de som; a conversa breve com o camareiro; o riso nos olhos, apesar da dor na coluna. Ficaram também as entrevistas em que perguntas frívolas recebiam respostas secas e questões sérias abriam portais. Havia na sua franqueza um modo de organizar o mundo sem elevar o tom; regula o volume de um rádio, e ainda assim tudo se ouve.

Ela morreu em 20 de janeiro de 2022, no Rio, aos noventa e um anos. Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade; a mesma data da morte de Garrincha, décadas antes. O país, outra vez em turbulência, ainda sob a sombra de hospitais cheios e teatros feridos, recebeu a notícia em rádios, telas e balcões de bar. Pessoas que a conheciam apenas por discos sentiram um vazio de casa; parecia perda de parente. A despedida soou precisa, sem desperdício de gesto, como se a agenda da vida e a da arte tivesse sido combinada com antecedência.

A sua trajetória oferece um modo de ler esta nação: aposta no talento e pune a ousadia, exalta o samba mas desconfia da mulher que o conduz, idolatra o jogador e abandona a companheira ferida, declara amor ao povo enquanto mantém a fome. Ela atravessou esse labirinto cantando. Quando pediam polidez, trazia arranhão; quando exigiam nostalgia, entregava futuro; quando esperavam doçura, devolvia verdade. Incendiava sem escândalo; fazia do palco prova, não pretexto.

A menina do programa de calouros retorna no fim do percurso, e a sala outra vez prende o ar. Planeta Fome não era adorno, era mapa. Décadas depois, ela devolveu a frase como título e como testamento, bússola apontada para o Brasil real. Não explica tudo; explica o fôlego, a persistência, a astúcia de antecipar a respiração da plateia, de instalar silêncio quando doía mais, de acertar o golpe no instante exato do compasso. Explica também a escolha dos parceiros, gente que lhe ofereceu risco e amparo, medida justa entre vertigem e chão. Nada de exposição vazia; trabalho, precisão, presença que muda a luz de lugar.

No último arco, é possível vê-la em órbita entre dois mundos. Um a recebeu com a barriga vazia; o outro a escutou de pé. Um a castigou por existir; o outro lhe deu palco. Eram o mesmo Brasil, vistos por ângulos diferentes, do Estado Novo à ditadura, da transição torta às ruas inquietas do século 21. Ela habitou esse espaço intermediário e lhe deu regra, canto a canto. O tempo encurtou, o fôlego mudou, a arte cresceu. Não pediu mais horas; entregou as que restavam, devolvendo ao Brasil um relógio consertado.

“Legado” é palavra gasta, mas aqui readquire peso de bronze. Ficam os discos que resistem, ficam registros ao vivo que ainda ferem e consolam, ficam entrevistas que ensinam sem tom de aula, ficam bastidores que revelam caráter. E fica uma ética: recusar o espetáculo da dor barata; não maquiar a alegria; fazer da música instrumento de sobrevivência; lembrar, com fatos e com voz, que a fome nasce de desenho e pode ser rasurada; destino, não. No território que ainda fabrica escassez, Elza riscou uma trilha de luz difícil, histórica e íntima. Sem atalhos. Apenas o passo firme de quem aprendeu a respirar no compasso certo e deixou ao Brasil um coro inesquecível.