O quarto conserva cheiro de tinta barata e café requentado, janela baixa para uma rua disciplinada pelo silêncio; no calendário, 1962, Brasília recém-erguida se impõe ao longe, e Jango governa cercado por promessas de reforma e boatos de quartéis. A mão direita adormece, a esquerda insiste, arrasta o pincel e altera a tarde. Sobre a mesa, cartas manchadas de óleo, um retrato de mulher em vigília, um feixe de folhas com riscos contidos. Do corredor chegam passos contados, e uma prece curta atravessa a garganta enquanto o rádio, baixíssimo, dita notícias vacilantes. A luz se fratura. A teimosia permanece, e com ela um país à beira do corte.

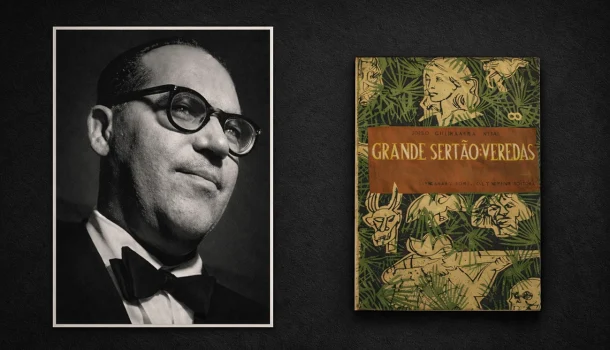

Em 1912, na cidade de Curvelo, em Minas Gerais, nasceu Lúcio Cardoso. A família guarda lembranças de fazendas e ritos domésticos; o menino, atento às narrativas de sala, persegue outra paisagem. Na adolescência ele se muda para o Rio de Janeiro, cidade que respira entre procissões e bondes, entre “O Jornal” e “Correio da Manhã”, entre a homilia do domingo e a conversa da madrugada. O país entra nos anos 1930 sob o Estado Novo; a cultura divide forças entre o realismo social e a sondagem de corações. Lúcio aproxima-se de Otávio de Faria e de Cornélio Penna, e conta com editoras que o recebem como parente difícil e necessário, sobretudo a José Olympio, motor discreto da vida intelectual dos anos 1940 e 1950.

Os primeiros livros, “Maleita” e “Salgueiro”, recolhem quintais de terra encharcada, becos de luz mortiça, corpos marcados por doenças endêmicas e por hierarquias locais; em “A Luz no Subsolo”, a cidade empurra a porta e instala outra respiração, a culpa adquire musculatura e a paixão recebe dicção ferida. Entre redações e traduções, Lúcio atravessa o Centro com caderno no bolso, anota vozes de bonde e sacristia, devolve tudo à página com verbos enxutos. O Rio, em modernização irregular, oferece missa ao amanhecer e balcão ao fim do dia; a prosa aprende a medir o corte que fica entre desejo e convenção, sob a vigilância discreta de famílias, párocos e policiais de costumes.

Os cadernos de diário, escritos ao longo de anos, registram o pulso íntimo sem espetáculo: a fé de infância depurada de paramentos, o desejo por homens dito com sobriedade, a disciplina diária de quem precisa esconder o que vive. No Brasil de 1930 a 1960, com moral católica hegemônica, artigos do Código Penal sobre pudor em espaço público e batidas policiais em pontos de encontro, a afetividade masculina circula por corredores estreitos. Lúcio anota horários, recaídas, leituras, breves alegrias, e transforma vergonha social em conhecimento de si. Essa contabilidade moral, seca e comovida, alimenta a ficção sem confissão direta: o sofrimento se converte em forma que recorta, examina e preserva.

Em 1947, no palco do Teatro Ginástico, o Teatro Experimental do Negro, criado por Abdias do Nascimento, abre a noite com “O Filho Pródigo”; a cortina respira devagar, e a cidade prende o fôlego. Ruth de Souza avança com rigor juvenil, e um elenco negro ocupa o centro, inteiro, com autoridade. A democracia recém-reinstalada pela Constituição de 1946 anda em passos curtos, porém, naquela plateia de cadeiras gastas, a autoridade artística e política muda de lugar. Não há trombetas; há a vibração grave de uma promessa que enfim encontra corpo, a tensão do afeto em conflito com escolhas, a claridade de um país que, por um instante, aprende a olhar de frente. A dramaturgia de Lúcio prefere o detalhe que queima à lição explicada; o público percebe, e muitos saem para a rua com a sensação de ter atravessado um umbral.

A década seguinte prepara o livro que se fixa no coração da literatura. Em 1959, “Crônica da Casa Assassinada” ergue uma casa de vozes, cartas, depoimentos e diários que discordam sem se desfazer; dessa discórdia nasce a Fazenda dos Meneses, em lenta decomposição, iluminada por luz severa. Nina chega da cidade e desloca eixos; a família expõe pactos de longa data, hierarquias de classe, desejo que fere e exige penitência. A casa governa entradas e silêncios, dita a música de sala e de alcova; o romance descreve genealogias, costumes, ritos miúdos do cotidiano, e nessa precisão alcança um retrato do Brasil que urbaniza avenidas e, ainda assim, mantém portas trancadas. No rumor do desenvolvimentismo, o livro encosta o ouvido nos quartos fechados onde culpa e poder se alimentam, e deixa no leitor um brilho parado nos olhos, detido pela nitidez do reconhecimento.

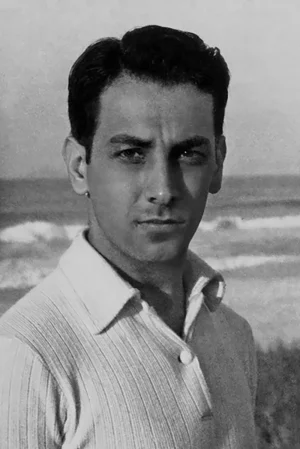

No início dos anos 1960, o cinema amplia essa sensibilidade. Em 1962, Lúcio colabora com Paulo César Saraceni em “Porto das Caixas”. A estrada do leste fluminense, a fotografia austera de Mário Carneiro, a música de Tom Jobim e a dedicatória a Oswaldo Goeldi compõem um olhar que prefere tensão à explicação. O filme conversa com a prosa de Lúcio pela disciplina do recorte e pela recusa à simplificação; a imagem sustenta a mesma ética de precisão que a página perseguia. O espectador sai com o fôlego medido por sombras.

Ainda em 1962, o corpo cede. Um derrame atinge o lado direito; a fala tropeça; a mão que escrevia perde o compasso. A resposta recusa piedade e convoca trabalho. Lúcio escolhe pincéis, educa a mão esquerda, inventa outra respiração para a mesma necessidade. As telas exibem rostos de santos de parede simples, crianças distraídas, mulheres em oração contida, homens com cansaço digno. O traço vacila e, logo adiante, encontra firmeza bastante para existir. Duas exposições testemunham esse esforço; amigos compram quadros, visitantes reconhecem grandeza sem espetáculo. Escrever e pintar passam a ser dois modos do mesmo combate.

O ano de 1964 fecha janelas. O golpe militar instala vigilância, medo, linguagem cifrada; nas redações, a tesoura aprende sinônimos. Lúcio atravessa esse período com saúde frágil e dinheiro curto, sem perder o tom. Em 1966, recebe da Academia Brasileira de Letras o Prêmio Machado de Assis. Em setembro de 1968, já esgotado por anos de recuperação, ele entra em dias curtos: dores miúdas, fala mais lenta, cansaço que não se queixa. No quarto do Rio, repousam telas apoiadas no rodapé, frascos de remédio, um caderno de anotações tortas escritas com a mão esquerda. Amigos passam em visitas rápidas, deixam recados, levam notícias. Na véspera, a noite demora; o rádio sussurra política e futebol em volume baixo; uma oração discreta encosta no travesseiro. Na manhã de 22 de setembro, o corpo falha de novo. O segundo derrame encerra a travessia. A casa fica em silêncio. O país escurece ainda mais dois meses depois, com o AI-5, porém o silêncio daquela cama já tinha o peso de um decreto íntimo.

Depois, a casa continua a falar. Em 1971, “A Casa Assassinada” chega ao cinema e devolve à tela a ressonância lenta do romance. Reedições recolocam o livro nas mãos de novos leitores; seminários e clubes de leitura discutem a estrutura epistolar, a moral dos Meneses, a engenharia de vozes. Traduções levam a história para outras línguas; leitores estrangeiros identificam parentescos com tradições severas e reconhecem a invenção formal de um organismo narrativo que respira por vários dutos sem perder unidade. No Brasil, a recepção oscila entre esquecimento e redescoberta até que a permanência se afirma no gesto simples de reler: a mesma casa, a mesma música, uma claridade que fere e consola.

Os diários, que sofreram edições precipitadas, passam a receber cuidado acadêmico e editorial rigoroso. Datas trocadas se corrigem, cortes sem motivo cedem lugar ao conjunto íntegro, e a cronologia recupera fôlego. Ali se lê o católico que se afasta da instituição e continua a conversa com Deus ao pé da cama; ali se lê o homem que ama homens e aprende a nomear isso sem alarde, em páginas que protegem a intimidade do escândalo público. No Brasil de códigos morais rígidos, com delegacias de costumes, consultórios que tratam o desejo como doença e colunas de jornal que vigiam reputações, cada anotação carrega o peso de uma escolha. A intimidade, anotada sem exibicionismo, devolve dignidade à ferida; o exame de consciência se transforma em trabalho, e o trabalho devolve ao corpo uma paz possível.

A amizade com Clarice Lispector define um contorno decisivo. Clarice lê Lúcio com gravidade e ternura, escreve sobre ele com a autoridade de quem reconhece destino, não apenas talento, e oferece abrigo quando a cidade afia a língua contra vidas discretas. Em cafés pequenos, em cartas breves, em notas de apresentação, a amizade afasta o ruído e sustenta o essencial: que a forma pode acolher culpas e desejos sem convertê-los em espetáculo. No convívio, Lúcio encontra a interlocutora que percebe, na sua obra, a combustão controlada de quem paga preço alto por coerência íntima.

A psicologia do romance maior pede um foco mais baixo, de lâmpada de cabeceira. Em “Crônica da Casa Assassinada”, a culpa não veste uniforme; ela se pratica em gestos diários, sob hierarquias de família e de classe que regulam o que se pode desejar. As vozes, cartas, diários e depoimentos, se contradizem com uma lógica humana que inclui segredos de alcova e apetites interditados, amores que a moral pública empurra para sombras. No fim dos anos 1950, enquanto o país pavimenta avenidas e promete desenvolvimento, permanecem cômodos trancados onde o poder se alimenta de silêncio. A genealogia dos Meneses, descrita com precisão, ilumina a genealogia do Brasil, e o leitor, ao terminar a casa, reconhece no espelho não apenas a história de uma família, mas a marca de uma época que ensinou tanta gente a esconder o próprio coração.

O estilo de Lúcio obedece à lei do detalhe. Ele prefere verbos com nervo e adjetivos que respiram pouco, imagens que mantêm a cena no seu lugar e, ainda assim, a fazem arder. A música existe e recusa perfume; sustenta o peso da dor sem pedir plateia. Nas cartas de personagens, nos depoimentos que desafinam com humanidade, nos diários que preservam pudor, a narrativa carrega tragédias de cozinha, madrugada e capela, com a gravidade de um coro que sabe quando calar. A tradição católica não desce como dogma; organiza culpas e perdões, guia gestos e remorsos, decide a altura da voz. A cada página, a mão esquerda recomeça: pintar, escrever, respirar, manter de pé o que o corpo ameaça derrubar. Há nisso uma ética, quase uma oração, que atravessa a obra e grava na madeira da língua o nome de quem não desistiu.

O retrato final dispensa mármores. Vemos o menino de Curvelo atravessando linhas até o Rio; o dramaturgo que oferece ao Teatro Experimental do Negro uma noite de centro; o roteirista que alinha sombras no Cinema Novo; o romancista que ergue a casa mais inesquecível desta prosa; o diarista que guarda a própria intimidade da curiosidade alheia. O corpo cai em 1968, mas a voz não aceita fim. Quem lê hoje, num Brasil entre promessas e cicatrizes, encontra nessa obra um instrumento de lucidez que também ampara, pelo rigor que dá nome ao indizível. A casa permanece aberta, mesmo incendiada. A linguagem entra nos quartos fechados, acende a lâmpada do criado-mudo, puxa a cadeira para o leitor e, num gesto simples, diz: fique.