Antes do nome assinado vinham os passos, bolsos com papéis, moedas contadas no escuro. Uma figura atravessa ruas de maré e de fumaça, olhos atentos ao que os outros deixam passar. Num extremo do mapa, em São Luís do Maranhão, os azulejos coloniais retêm o calor da tarde; no outro, em Nova York, as vigas do trem aéreo ficam molhadas depois da chuva. Ele observa, recolhe vozes, adia o sono. Quase ninguém percebe. Quando notam, o corpo já carrega marcas, a escrita ergueu uma casa possível. As folhas repousam dobradas numa gaveta.

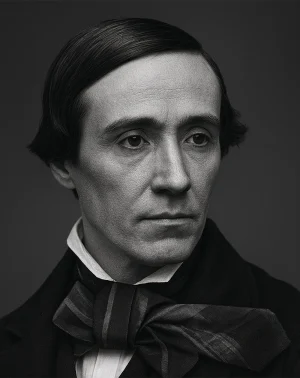

Joaquim de Sousa Andrade nasceu em 1832, em São Luís do Maranhão, herdeiro de engenho e de biblioteca. Décadas depois, assinou Sousândrade. Antes de Nova York, passou pela Europa, entre salas de leitura e aulas; de 1871 a 1879, viveu em Manhattan. Em 1879, voltou ao Maranhão. Em 1902, morreu com pouco dinheiro e fama curta. Ficam os hábitos, as escolhas e as recusas, e o atraso com que o país o reconheceu.

A infância desenha uma sala arejada, estantes novas, o rumor de navios prometendo travessia. O adolescente estuda fora, troca de idioma sem surpresa, traz de volta uma inquietação que não cabe nos corredores estreitos da província. No Velho Mundo, ocupa salas de leitura, escuta sotaques, converte diferença em frase. O Império avança com passos desiguais, a escravidão ainda organiza a vida cotidiana, a Guerra do Paraguai fere o mapa entre 1864 e 1870. Ele tenta funções públicas, fala em escolas, frequenta bibliotecas. As ofertas existem, mas evaporam; resta a disciplina de andar, recortar notícias, reescrever.

Em 1871, embarca para a ilha onde o ferro sobe. Entra na redação de um jornal em português que circula entre Manhattan e portos brasileiros. Paga quarto barato, reduz despesas, troca noite de conversa por noite de composição. A cidade acelera sem folga: prelos vibram, linhas de telégrafo encurtam oceanos, o elevado range sobre o vento do East River, meninos anunciam edições com a pressa do dia. Ele percorre ruas a pé, registra itinerários, recorta colunas, junta recortes em pilhas cuidadosas.

Aqueles anos guardam quebras bancárias e desconfiança pública. Em Manhattan, naquela década, fala-se de ouro e de prata em balcões e esquinas; cartunistas derrubam chefes municipais; redações vasculham papéis com teimosia. Na rua estreita do dinheiro, ele observa campainhas, mãos que trocam ordens, números que oscilam ao longo do dia. Prefere o detalhe ao comentário. À noite, encosta no parapeito do rio, vê a água levando serragem e pequenas tragédias; retoma a mesa e prossegue. Nas cartas enviadas ao Brasil, registra datas, lugares, a cadência de uma cidade que aprendeu caminhando.

Na mesma cidade, em quartos de pensão e corredores de redação, ajusta a frase: corta excesso, troca palavra frouxa por outra firme, aproxima registros sem perder nitidez. Atravessa pontes em construção, escuta oficinas tipográficas madrugada adentro, conta as despesas e corta onde consegue, leva no bolso notas com recortes e rascunhos. Ao fundo, pilhas de anotações; à frente, o homem em rotina que junta materiais, afina ritmo e converte a experiência de Nova York em língua.

Quando retorna a São Luís, em 1879, encontra o mesmo desenho de ruas e a mesma lentidão de gabinetes. O Maranhão vê o açúcar e o algodão perderem fôlego; promessas administrativas batem no limite de caixa. Ele aceita cargos, propõe reformas de ensino, desenha uma bandeira que mais tarde será a do estado, tenta organizar as contas públicas. O Império resiste, o país inclina-se para a República, as escolas pedem recursos que não chegam. O que viu lá fora ainda não encontra par local.

Nos cadernos, a rotina não esmorece. Há folhas coladas, rasuras, enxertos, listas de leitura. Copia a lápis e passa a tinta, lê em voz baixa para testar encaixes, retira adjetivos soltos, troca substantivos até que a frase assente. Caminha longas distâncias, aperta gastos, recusa convites que pedem reverência vazia. Nas conversas de esquina, seu nome cola à palavra excentricidade, rótulo que serve para afastar o que não se acomoda. Em vez de réplica, ele segue.

A reputação murcha e as contas não fecham. Em cartas esparsas ainda se nota a graça, já acompanhada de cansaço. Nos últimos meses, a letra diminui, a caligrafia falha, recibos de fiado se acumulam no forro do colete. As caminhadas encurtam; nas mesmas ruas do centro, ele para, leva a mão ao peito e recupera o fôlego. Uma amiga empresta uma quantia pequena, um parente promete uma audiência, a promessa não se cumpre. No começo de 1902, a febre vai e volta, o sono se quebra; há dias em que ele não sai do quarto. Sobre a mesa, um copo de vidro e uma lamparina; os cadernos abertos, uma página começada com três palavras e um traço. Em 24 de abril de 1902, em São Luís, a respiração encurta e a morte se registra. O enterro cumpre os trâmites: papelada, assinatura, caixão simples, cortejo reduzido até o cemitério, sem cerimônia pública. O nome, por um tempo, desce ao anedotário. Os papéis aguardam outra época.

Essa época chega devagar. No século vinte, sobretudo a partir dos anos 1960, editores, críticos e poetas abrem as caixas do arquivo, preparam edições anotadas, escrevem glossários, aproximam leitor e obra sem apagar o mistério. Não fazem piedade; fazem leitura. A assinatura passa a ser pronunciada com menos espanto e com mais atenção. O retrato público se endireita. A biografia deixa o anexo e ocupa a mesa principal na conversa sobre a literatura brasileira do dezenove.

Persiste a impressão de que ele ajustou a língua ao que via. Em vez de exibir virtuosismo, preferiu cortes limpos, verbos que empurram a frase, nomes concretos. Guardou o brilho para os encaixes: pausas medidas, vírgulas que respiram, imagens que não se explicam. Ficou com a disciplina do trabalho, horas, lápis e refações, e com a escuta do dia. Essa sobriedade não vira aplauso imediato, mas permanece quando o calendário muda de gosto.

Basta situá-lo. O resultado aparece: livros que saíram do silêncio, leitores que chegaram tarde, o nome entrando em salas de aula e em catálogos de bibliotecas. Fica a lição de cabeça fria: usar o que está à mão, cuidar da frase até que assente, recusar ornamento ocioso. Fez o possível com os meios que tinha e, por isso, fica. Quem o lê encontra menos uma teoria e mais uma atenção que não caduca.

Nos anos anteriores a 24 de abril de 1902, ele acordava cedo, percorria a pé os mesmos trajetos, mantinha notas em papéis mínimos, economizava no café, confiava numa caneta antiga, voltava à rua para testar, na realidade, a frase recém-escrita. No fim do Império, lampiões a querosene alongavam a tarde; repartições fechavam cedo; jornais locais discutiam finanças curtas e ensino; na Rua Grande chegavam remessas de Lisboa; na Rua da Paz e na de Nazaré ele reduzia o passo para recuperar o ar. Depois de 1888 e 1889, a cidade tateava liberdade e República; ele seguia com cadernos, rasuras e recomeços.

Na década de 1870, em Nova York, outra paisagem ficara guardada: linhas telegráficas encurtando distâncias; oficinas tipográficas abertas pela madrugada; a ponte do Brooklyn recém-inaugurada, em 1883, recebendo passos e carros; elevadas ressoando sobre as avenidas. De volta a São Luís, levou esse contraste para dentro do português sem alarde: nomes de rua, hábitos de trabalho, cenas observáveis. Entre maré de portos e estrutura de ferro, somou o que viu ao que viveu e disso fez a vida diária da escrita.

O leitor de agora talvez o encontre mais perto do que supõe. Vive entre telas rápidas, abas abertas, notificações que atravessam a frase; reconhece a figura que, no século dezenove, andava devagar para escolher um verbo. Por trás de 1871–1879 em Manhattan e de 24 de abril de 1902 em São Luís, há a respiração de um homem que confiava em cadernos, leitura em voz baixa e horas ordinárias. Percebe que a língua suporta o peso do tempo quando alguém a trabalha com paciência. E entende, ao fechar o texto, que o retratado preferiu a precisão cotidiana ao brilho passageiro, seguindo pela passarela provisória, porque esperar a ponte pronta nunca foi opção.

O fim administrativo não encerrou a história. Nos anos 1960, editores e poetas abriram as caixas do arquivo e devolveram luz a páginas que haviam esperado meio século; desde então, salas de aula, bibliotecas e mesas de leitura ampliaram a atenção. Fica o essencial: uma mesa com anotações abertas, uma cidade de azulejo e outra de ferro, um país que tardou a reconhecer e, enfim, reconheceu. O nome que já foi sussurro de anedota ocupa lombadas e programas; a assinatura, antes solitária, ganhou companhia de leitores que retornam. O efeito que permanece é este: quem lê sai um pouco diferente, como quem alcança o meio de uma ponte ao entardecer e vê, de uma só vez, o que ficou e o que vem.