Num terreiro aquecido, um menino levanta um volume ralo, poucas linhas, margens largas. A mãe cruza o cômodo em passos de algodão, vigilante e terna; o pai revolve moedas e cadernetas, atento às dívidas miúdas. A casa cochicha, paredes que guardam segredos. No rosto dele o sol recorta sombras breves; por dentro, um zumbido de histórias à procura de forma. A leitura não promete descanso, oferece uma soleira estreita; por essa passagem ele aprende a atravessar a vida sem baixar o olhar.

27 de outubro de 1892: Quebrangulo, sertão de Alagoas. Nascia Graciliano Ramos. O ambiente era de trabalho e aspereza, disciplina da contenção. O pai, comerciante inflexível, tomava decisões no compasso das cifras; a mãe, afetuosa e firme, afinava os silêncios e, neles, ensinava. O menino, franzino, observava com apuro próprio, sem cartilha, medindo a distância entre o que se podia dizer e o que convinha calar. Ali, muito cedo, a língua tornou-se ferramenta e amparo.

De mala enxuta, atravessou cidades mais largas; a timidez trombava com avenidas barulhentas e as despesas riscavam o quadro de horários. Encontrou oficinas de composição, cheiro de chumbo aquecido e prelos compassados; nos jornais de bairro descobriu a disciplina da frase precisa. Traduzia do francês com teimosia regular, aparava versos curtos, publicava notas que cutucavam chefias de província. Para desconfiar de mando não precisou de tratado; bastou enfrentar balcões, carimbos, portas entreabertas apenas para sobrenomes úteis.

Empilharam-se ofícios sobre a mesa: professor por sustento, revisor por zelo, jornalista por apetite do real, tipógrafo pelo trato do chumbo. Essa multiplicidade aguçou o olho para o pormenor, afinou o ouvido para a fala cotidiana, ensinou a paciência dos papéis que moldam destinos; daí a prosa saiu limpa e direta, com números que não tremem e frases que não desviam.

No sertão político, a cena: em outubro de 1927, vence a eleição municipal em Palmeira dos Índios como candidato único; em janeiro de 1928, toma posse; em abril de 1930, renuncia, às vésperas do redemoinho nacional. Os relatórios de 1929 e 1930, remetidos ao governo de Alagoas, soam como peças de transparência rara, listam gastos, obras, salários, buracos e promessas com clareza de inventário; atravessam estradas até o Rio e encontram editores. Dali se abre a trilha que levaria, pouco depois, à estreia literária.

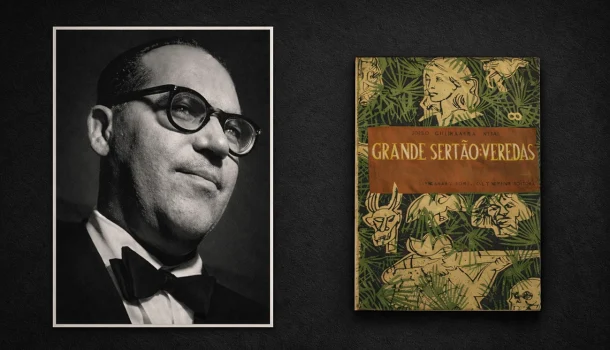

De 1933 é “Caetés”, cartografia das ambições miúdas e dos afetos tíbios que impulsionam vidas discretas; em 1934, “São Bernardo” entrega Paulo Honório em primeira pessoa de cerco e controle, narrando a escalada com frieza operacional e franqueza cortante; 1936 traz “Angústia”, torvelinho mental de Luís da Silva; em 1938, “Vidas Secas” depura o sertão e transforma fome, sede e espera em sistema, fazendo a paisagem migrar para dentro da frase.

Na esteira do levante de 1935 e do aperto que se seguiu, 1936 chega com a campainha noturna e passos no corredor. Detido sem denúncia, o escritor atravessa quartéis e celas superlotadas no Nordeste e depois no Rio de Janeiro; viagens em comboios, enfermarias ralas, febres, o corpo descosturado. Aprende a medir o tempo pelo som dos cadeados, a guardar nomes e vozes para não se perder. A dignidade resiste na economia da fala, na atenção aos companheiros, nos gestos pequenos que impedem o desabamento. Anos mais tarde, dessa travessia sairá “Memórias do Cárcere”, publicada em 1953, relato clínico e comovente de uma máquina que tritura pessoas e, ainda assim, não apaga a humanidade de quem a enfrenta.

Quando Paulo Honório toma a palavra em “São Bernardo”, a arquitetura do mando se deixa ver: escrituras, cercas, compadrio, temor. Quem lê percebe, sem catecismo, a inclinação do país. Dentro de “Angústia”, a frase encurta o passo e segue o pensamento que escorrega; quarto estreito, soldo magro, um detalhe abre fenda. Já em “Vidas Secas”, instala-se a gramática da escassez: fome, sede, espera; a família calcula o mínimo, cada verbo funciona como ferramenta, o ritmo mantém o fôlego contido. Baleia, presença silenciosa, oferece calor sem adoçar a paisagem, lembrando que o afeto persiste quando o resto desfalece.

Do lado de fora da página, rigor e cuidado. Primeiro, Maria Augusta e quatro filhos; a viuvez prematura partindo a rotina. Depois, Heloísa de Medeiros, parceria leal, sustentação diária. O pai evitava sermão; preferia aparar um adjetivo, mover um ponto, narrar uma cena breve. Mesa sóbria, estantes ocupadas, conversas em tom baixo; o riso chegava de viés. Havia ternura discreta e contínua, morando nas pequenas atenções, nessa paciência que não pede aplauso.

Os anos quarenta deslocaram o foco e adensaram a mirada. Em 1945, “Infância” devolveu ao leitor o menino de Quebrangulo, sem retoque comemorativo: um inventário de ruas acanhadas, disciplina doméstica, temores recorrentes, o assombro diante das letras. As páginas mantêm cadência regular e compromisso com o palpável. Revisitar o passado, aqui, serve à precisão, à busca da nascente do estilo, ao instante em que a palavra aprendeu a dizer o suficiente.

Publicado após a morte do autor, “Memórias do Cárcere” cumpre o que os romances apenas insinuavam: um olhar minucioso para o dispositivo que aprisiona. Foram quase onze meses de clausura, de março de 1936 a 13 de janeiro de 1937, sem acusação, e ele aprendeu a contar as horas pelo salto das chaves, pelo ferro áspero do corrimão. O relato ordena o cativeiro com contenção: rostos alinhados, favores que cobram juros, humilhações miúdas, adiamentos programados, o tempo usado como laço. A dicção não pede piedade; prefere a nitidez do ocorrido. No fim, não resta um episódio, mas o desenho insistente de uma prática.

Com o passar das décadas, a obra ocupou um território imune a modismos. O país nem sempre reconhece depressa quem o descreve sem retoques, porém os volumes circularam de mãos calejadas a bibliotecas universitárias, entraram em salas de aula, subiram para estantes de casas simples. “Vidas Secas” virou chave para decifrar o Nordeste e, por extensão, o mecanismo nacional da escassez; “Angústia” ensinou a ler a cidade por dentro, na dobra inquieta da mente; “São Bernardo” escancarou a mecânica do mando íntimo que contamina afetos. A lição que fica é ética, não ornamental: palavra escolhida por responsabilidade, efeito medido, verdade diante do fato.

Entre críticos, consolidou-se a noção de secura; mais que rótulo, disciplina. O escritor elimina o supérfluo e deixa exposto o que sustenta a cena; confia num leitor capaz de reconhecer o país nos sinais miúdos. Um recibo atrasado, o pedido de documento que encurta um dia, a fila para um trabalho de temporada, um diálogo atravessado por hierarquias silenciosas; a ficção recolhe esse cotidiano sem erguer a voz. Por isso, cada romance fala em registro contido e, ainda assim, permanece batendo fundo muito depois da última página.

A história do Brasil atravessa os livros e, em retorno, é atravessada por eles. Do coronelismo tardio às técnicas de vigilância do Estado robusto, entre pactos de esquina e despotismos domésticos, desenha-se um quadro íntimo onde o gesto mínimo denuncia a engrenagem. Sertão aparece como arranjo social, distribuidor de escassez e hierarquias; a cidade, como mapa sinuoso de favores e impasses. A literatura pensa à meia-luz, derrama claridade sem alarde, preferindo o detalhe que compromete.

Em outubro de 1952, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, amigos celebraram seus sessenta anos; ele, doente, ouviu a homenagem pelo rádio, enquanto a filha, Clara, agradecia em seu nome. O gesto público parecia anúncio discreto de despedida, um país inteiro cabendo na voz de quem falava por ele e na respiração medida de quem escutava em casa. Peregrino Júnior dirigiu a sessão; a data fixou um contorno humano no retrato severo, esse homem que contava palavras com rigor e contava os dias com prudência.

No fim de janeiro de 1953, internaram-no na Casa de Saúde São Victor, em Botafogo; Heloísa, companheira de todos os turnos, dividia com ele a varanda do hospital e o pequeno movimento da rua, enquanto amigos do Partido ajudavam nas despesas. Foram semanas de vigília e precisão, o corpo cedendo devagar, a cabeça ainda atenta. Na madrugada de 20 de março, às cinco e trinta e cinco, o câncer de pulmão venceu a resistência silenciosa; no dia seguinte, o caixão saiu da Câmara e seguiu para o São João Batista, entre muitos, Portinari entre eles. A cidade acompanhou em passo baixo, e o país ganhou, com a perda, uma presença duradoura.

Depois do cortejo de março, permanece a presença de quem talhou a língua com esmero. Entre Quebrangulo e o Rio, entre a mesa da prefeitura e o cubículo de redação, entre contas renitentes e madrugadas de grafite afiado, ele inventou um modo de dizer o país. “Caetés” revela o motor miúdo das ambições, “São Bernardo” põe o poder a falar com a própria boca, “Angústia” desce ao redemoinho de Luís da Silva, “Vidas Secas” mede esperas e sobrevivências, “Infância” procura a nascente, “Memórias do Cárcere” exibe o metal áspero do mecanismo.

O que o sustém é uma aliança entre verdade e forma. O rigor não solta a mão de ninguém: guarda Fabiano e Sinhá Vitória, reconhece trabalhadores anônimos, vigia os que assinam leve destinos alheios. A dicção prefere o claro, e desse claro nasce luz. Ao fechar um livro, não há conforto fácil; há um chamado para mirar o que o país tenta esconder.

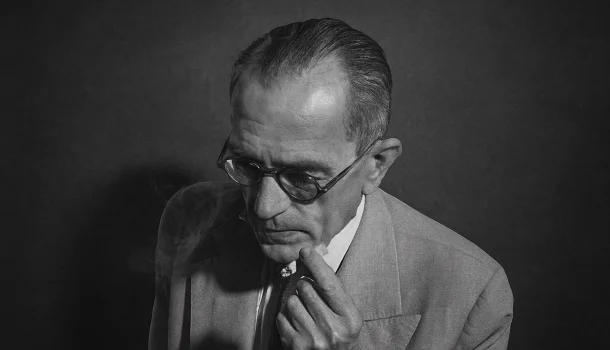

Na mesa despojada, afinava a língua como encargo. Escrevia para dizer. As fotografias mostram a testa vincada; a delicadeza mora nos intervalos, na mão que repousa o lápis para ouvir um filho, no olhar que confere o sono da casa, na conversa baixa com Heloísa quando a noite se estende. De volume em volume, repete-se um gesto de cuidado, firme e discreto: narrar o país às claras, resguardar a dignidade de quem quase não tem voz.

Quem abre “Vidas Secas” caminha com Fabiano; vê Sinhá Vitória abrigar a ideia da cama de couro, joia embrulhada em pano; escuta os meninos aprendendo a contar faltas. “São Bernardo” oferece a confissão rija do mando; “Angústia” encurta o fôlego; “Infância” decanta a origem; “Memórias do Cárcere” encosta aço frio na pele e não arredia. Depois da última linha, sobra um pedido simples e devastador: olhar de frente, dar nome ao que fere, amparar o outro com palavras justas. É aí que a lembrança fica no corpo por semanas.