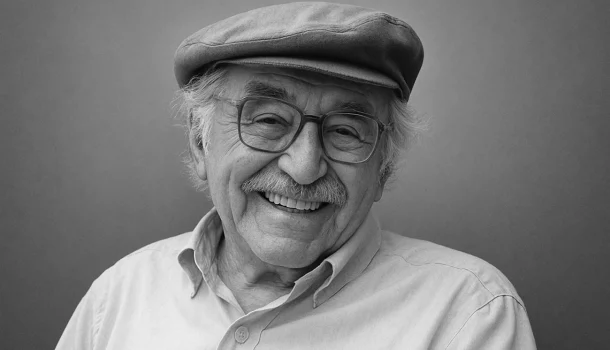

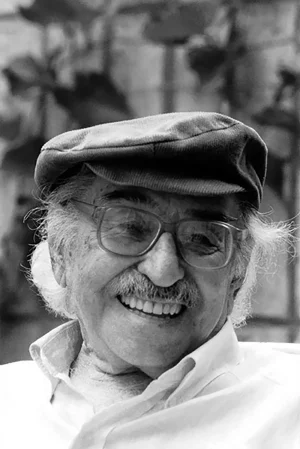

O poema começa antes do primeiro verso, no frescor que sobe da água rasa, na luz que recorta a tarde em lâminas. Um menino de bolsos vazios encosta o ouvido ao chão e aprende outra respiração. Lata amassada, galho torto, sapo quieto pedem nome; o nome chega devagar, de sandália, e fica. A frase, ainda por nascer, já se inclina no ar: “Poesia é voar fora da asa”. A linha termina, o silêncio assenta. No centro dele, um nome pousa com nitidez. Manoel de Barros.

Do lado de fora, o século trocava cartazes e hábitos, erguia palanques, apagava vozes e as devolvia, mudava feriados e uniformes. A vida pública corria alto, cheia de anúncios e urgência; na borda desse movimento, alguém guardava sentido nas pequenas coisas.

O calendário de 1916 ainda era da República Velha, e o país atravessaria torções de décadas; chegariam o Estado Novo, 1964, depois a ressaca democrática. O bonde cederia espaço às rodovias, o rádio à televisão; as capitais disputariam manifestos, prêmios moldariam carreiras. Longe do alarde dos centros, ele preferiu livros de pequena circulação e tom baixo. No Centro-Oeste, o mapa político ganharia contorno novo com Mato Grosso do Sul em 1977; a pecuária avançaria pasto adentro, temporadas de fumaça riscariam o céu, o Pantanal sofreria pressão. A poesia permaneceu rente ao chão; guardou em dicção o que o afã costuma perder e fez do mínimo uma forma de memória.

Mapas literários do século exibiam manifestos e rótulos, revistas afinavam programas, antologias cercavam territórios. Ele escolheu distância. Vizinho de calendário da geração de 45, atravessou a década concreta de Noigandres e o rumor marginal dos anos setenta, porém manteve a página à altura do chão. Na estante, Rimbaud e a prosa que devolveu ao português a fala do interior; no corpo, a picada das terras encharcadas. Daí nasceu uma dicção que não pede senha de escola, um trato paciente com palavras de pouca fama, um convite para o leitor abaixar o passo até ouvir água.

Entre Brasília acesa no planalto e a noite do AI-5, entre o milagre econômico e a ressaca da abertura, o seu nome correu em voz miúda. Livros apareciam em intervalos longos, iam passando de leitor a leitor; mais tarde, reedições puxariam novas camadas de público, prêmios nacionais selariam a evidência, salas de aula guardariam versos na lousa. A década de noventa firmou a fala breve que o Brasil aprendeu a amar, enquanto a fronteira agrícola avançava pelo Centro-Oeste e a fumaça riscava céus de estação. Ele seguia com cadernos na mesa e água no quintal, assuntando a língua até que cada frase encontrasse o seu lugar no dia.

Quando as luzes voltaram a acender nos auditórios da redemocratização, mesas com microfones, câmeras e aplausos começaram a domesticar a literatura; ele recuou um passo. Preferiu objetos cansados de uso ao holofote: um grampo torto guardado na lata de costura, um caco de louça que ainda reflete céu, um fio de arame que segura o portão. Ali, detalhou o país que sobra depois do discurso. Ficou com a precisão e com o cuidado que fazem do quase nada um abrigo. O que a pressa chamava de trivial encontrou nele um guardião de ternuras discretas. Para ouvir o mundo, bastou baixar o volume até que o coração voltasse a caber no peito.

Essa ética do miúdo maturou uma dicção própria. Em tempos de programas, dogmas e batalhas por território, ele aproximou palavras que não costumavam se tocar, raspou excesso, trocou brilho por respiradouro. As páginas que vieram do fim do século e atravessaram o seguinte chegaram com economia severa: linhas que parecem simples e, no entanto, trazem o peso de muitas lixas, parágrafos que escondem o trabalho de semanas, um humor claro que recusa deboche, uma ternura que não pede desculpa. Nada de pirotecnia, apenas a exatidão que faz o leitor fechar o livro por um instante e olhar para a própria vida. Quem lê entende que chorar também é um modo de ver melhor, e que a língua, nas mãos certas, salva o que o tempo costuma perder.

Os livros traçam esse mapa íntimo. Nos primeiros passos, a infância deixa sinais que mais tarde se adensam em “Memórias Inventadas”; a certa altura, “Livro de Pré-Coisas” e “Arranjos para Assobio” afinam a mira; “O Guardador de Águas” dá a medida do ofício e recebe Jabuti; em “Livro sobre Nada” (1996), a leveza fica severa de tão exata; “Ensaios Fotográficos” e “Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo” firmam um repertório do ínfimo; para leitores novos, “O Fazedor de Amanhecer” (2002) alcança o Jabuti de Livro do Ano. Um corpo de obra que anda baixinho e, sem elevar a voz, muda a altura do ar.

Nos anos em que o dinheiro trocava de nome e as etiquetas eram remendadas ao meio-dia, quando ruas cheias aprendiam outra gramática de protesto e uma carta nova procurava assento na mesa do país, ele seguiu devagar, à margem dos calendários, com livros que passavam de mão em mão. A cena cultural se reconfigurava; feiras cresciam, suplementos mudavam de voz, editoras menores arriscavam catálogos; a sua assinatura foi chegando pelo afeto, dedicatórias escritas em capa fina, leituras em salas pequenas, silêncio atento. Na maturidade, o timbre ficou enxuto e reconhecível; trocou o desfile pela persistência, o anúncio pela constância diária de quem reescreve até caber no fôlego.

Ao leitor, esse trabalho ofereceu um acordo de outra ordem; a página desacelerava o pulso e devolvia nomes limpos às coisas. Nada de truque; o que havia era cuidado que encosta a mão no real até que ele aceite luz. Quem vinha de um dia áspero encontrava ali uma margem para encostar a testa; a língua, aparada, fazia companhia sem ruído e ensinava a chorar sem espetáculo. Imaginar, naquele território, significava reparar o que a rotina esgarça; retirar excesso, dar lugar, devolver medida. O livro se fechava e o mundo parecia um pouco mais habitável.

Nos anos das lan houses de bairro e dos recados em comunidades, depois na era dos feeds que não acabam, os versos dele acharam frestas. A tela pedia velocidade; as linhas ofereceram pausa. Gente em ônibus lotado lia trechos fotografados, professores enviavam poemas por mensagem a alunos espalhados, reuniões virtuais de 2020 abriam um quadradinho de voz para uma leitura antes da chamada. A palavra de ordem cedeu lugar a pequenos toques de claridade; o desfile virou partilhas. O algoritmo rodava atrás de distração, e ainda assim um verso detinha a mão que rolava a página. Bastava um punhado de sílabas bem assentadas para devolver fôlego a quem vinha de um dia áspero.

Em casa, longe das agendas literárias, o tempo tinha outra marca. O ventilador girava compassos, pássaros pousavam no fio, o telefone de cabo tocava em horas incertas e do outro lado uma redação pedindo uma fala breve. Sobre a mesa, papéis dobrados, lápis apontado, envelopes que chegavam depois da chuva; a cidade crescia em volta, obras levantavam poeira, caminhões passavam pesados pela tarde. Ele regulava o passo e a página no mesmo gesto. Sem cerimonial, sem pose. O trabalho acontecia em voz baixa, e essa baixa temperatura, insistente e fiel, dava ao português um tipo de abrigo que a vida urbana anda precisando.

Chamavam para tribunas, medalhas, festivais de fim de século; ele agradecia breve e voltava a falar de água. O circuito literário afinava luzes, release, palmas cronometradas; Manoel preferia a mesa sem microfone, papel em cima, lápis que gasta a ponta. Nas raras conversas gravadas, oferecia cenas e lembranças, não catecismos. Guardava o brilho para a página. Não havia improviso solto: versões sobre versões, emendas à margem, palavras movidas de lugar até assentarem no fôlego. O resto era cerimônia, e cerimônia não escreve um verso.

Do lado de fora, o século apertava as bordas do Pantanal. Projetos de hidrovia assediavam os rios; barragens a montante alteravam vazantes; o gado empurrava cercas; em 2000 a UNESCO reconheceu a área, e ainda assim o fogo voltaria em temporadas negras, deixando pássaros sem pouso e pescadores com anzol mudo. Leitores passaram a enxergar ali um tipo de cuidado que não precisa de sirene: a língua servindo de refúgio para o que a pressa apaga. No quintal, uma lata guardada, um sapo que pensa, uma palavra encostada à parede para respirar. O país cabia inteiro nesse respiro.

Em salas noturnas onde adultos voltam a aprender a ler, em bibliotecas com carimbo desbotado de décadas antigas, em corredores de hospital onde o tempo anda devagar, a sua poesia encontra mão aberta. Professoras recitam versos em voz baixa antes da chamada, mensagens de áudio carregam trechos para quem não pode chegar, clubes de leitura de bairro colam frases em cadernos de capa áspera. Nos ônibus que cruzam estados inteiros, alguém fecha o livro e olha pela janela, o rosto lavado por um silêncio novo. A página oferece descanso a quem atravessou um dia pesado e devolve ao cotidiano um brilho paciente que a pressa costuma roubar.

Na conversa literária de um século inquieto, o país viu o romance duro dos anos trinta, a lírica enxuta do meio do século, a prosa urbana que aprendeu o ritmo das avenidas, os slams que acenderam praças no início dos anos dez. Nesse coro múltiplo, ele ocupou o canto do mapa e guardou para si um baixo contínuo de linguagem, sem estandarte. Leu o que vinha de fora e do litoral, ouviu o que chegava do interior, e compôs com isso uma linha que tem lembrança de barro e água. A crítica, aos poucos, reconheceu essa singularidade de borda: uma voz que não disputa altura, prefere permanecer perto do chão e, dessa altura humana, sustentar a memória de um país inteiro.

Em novembro de 2014, os estádios da Copa já tinham apagado as luzes e o país atravessava uma eleição estreita, metade do mapa discutindo futuro em voz alta. Nessa mistura de festa desarmada e expectativa cansada, veio a notícia breve que desmonta o dia: o velho poeta parou. Um quarto de hospital, cheiros limpos, relógios que não apressam nada. Do lado de fora, planilhas, índices, promessas; no centro do corpo, uma pausa definitiva. A cidade seguiu seu tráfego, mas algo na respiração coletiva perdeu passo. Não houve clarim, não houve rito vistoso. Apenas a sensação de que uma água muito antiga se recolhia.

Depois disso, jornais imprimiram notas contidas, leitores trouxeram livros para as mesas das salas, bibliotecárias ajustaram lombadas com cuidado de parentes. Em grupos de família, alguém mandou uma fotografia de página dobrada; em escolas do interior, professores abriram voz antes da chamada; em cidades ribeirinhas, pescadores repetiram trechos que lembram a margem. O Brasil entendeu que aquela dicção devagar não era enfeite, era fôlego. Sem ele, o idioma ficaria mais curto. Com ele, mesmo depois, a vida ganhou espaço para caber inteira dentro de um verso.

Fica a figura de um homem que trocou ambição por delicadeza. Num país que empurrou milhões do campo para as bordas da cidade, que ergueu prédios onde antes havia quintais, ele reteve o rumor do chão. Atravessou o traço de uma capital recém-plantada no meio do mapa, a mordaça de fardas e a ressaca seguinte, e deu abrigo ao que não tinha endereço: sementes perdidas, ferros esquecidos, águas de fundo raso. Nesse guardado repousa um século inteiro, e dentro dele o país que ainda deseja brando.

Daqui em diante, quando a pressa ferir, quem abrir a porta da manhã sem saber por onde começar que encoste o ouvido no verso e respire. A frase está inteira e basta: “Poesia é voar fora da asa.” Não promete espetáculo; oferece pouso. Em tempos que mudam governantes e decretos, que remanejam mapas e calendários, esse pouso permanece. E por uma semana inteira, por anos, por vidas, essa lembrança seguirá acendendo luz na parte do peito onde a fala se guarda.