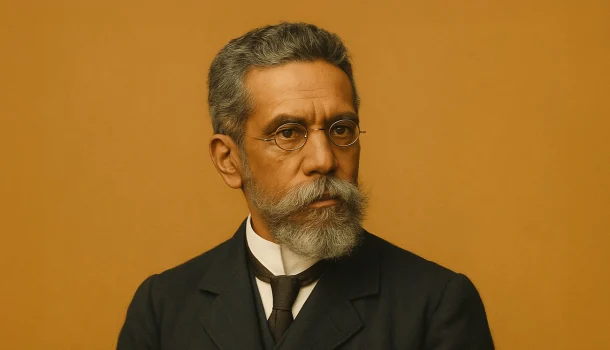

Havia um tempo em que o Brasil adormecia cedo. As luzes se apagavam nas janelas sem pressa, os bondes rangiam no escuro, os telhados arfavam um cansaço invisível. E ele, aquele homem magro, quase translúcido, permanecia aceso, virado para dentro, com a cabeça inclinada sobre Shakespeare, Cervantes, Goethe, Xavier, Stendhal. Não era insônia: era luta. Enquanto o país cochilava na modorra da monarquia, entre sarau e senzala, ele se alimentava de palavras estrangeiras, de ideias impróprias, de angústias não traduzidas. Lia para desafiar a própria margem, para vencer a febre, para escrever o que ainda não era possível escrever.

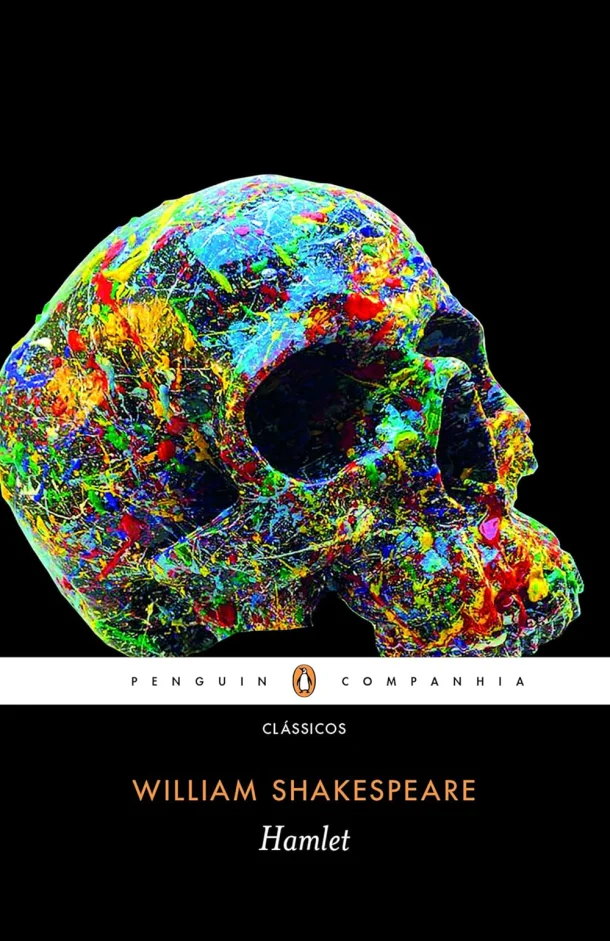

Hamlet, por exemplo. Machado o lia como quem procura um espelho rachado. Não o drama, mas a hesitação. Essa hesitação que ele plantaria em cada vírgula de Brás Cubas, cada suspiro de Rubião. Shakespeare lhe deu o tempo do pensamento, o solilóquio como dispositivo de revolta. Já Xavier de Maistre, tão pequeno, tão quase ridículo, lhe mostrou que bastava um quarto e uma cadeira para inventar uma viagem, bastava estar preso para ser livre, bastava ironia para existir. E como isso colava em sua vida: funcionário público de dia, cronista invisível à noite, negro, epilético, cético, mal lido e pior compreendido.

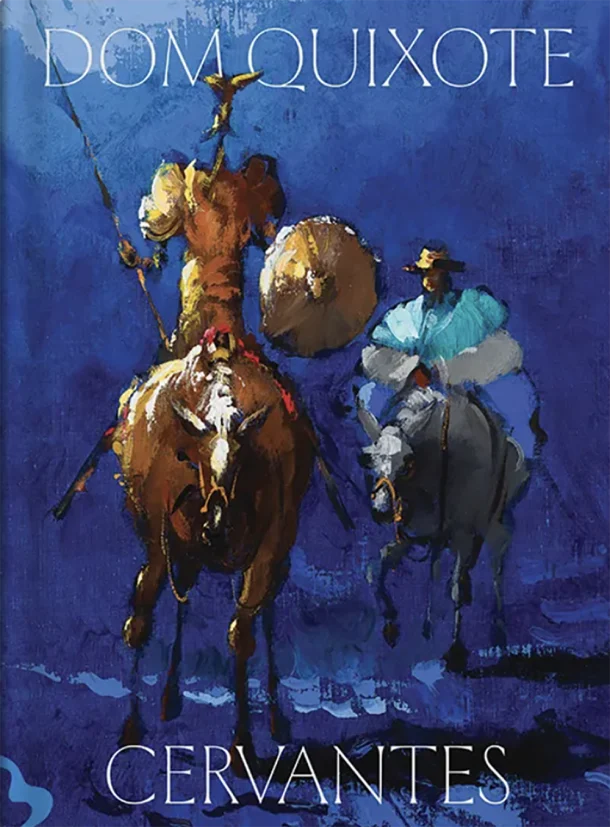

De Stendhal, talvez ele herdasse a anatomia do arrivista, o bisturi social. Julien Sorel e seu olhar de vidro atravessando a hipocrisia burguesa. Foi isso que Machado transplantou para a alma da corte tropical, sem precisar nomear nada. E Cervantes? A loucura como método. O riso como filosofia. Machado lia Dom Quixote como quem lê um irmão mais velho e falido, um escritor sem cavalo. E Goethe. Goethe foi o demônio civilizado que lhe cochichou que toda ambição custa a alma. Que um pacto assinado com a inteligência jamais se desfaz.

Esses livros não eram ornamentos. Eram trincheiras. O Brasil dormia e ele lia porque não havia escolha. Ler era não morrer. Escrever viria depois. Ou talvez ao mesmo tempo.

Julien Sorel é um jovem de origem modesta, filho de carpinteiro numa cidade do interior da França, cujo brilho intelectual e vaidade precoce o tornam inadaptado à vida simples. Fascinado por Napoleão e dominado pela ambição de ascender socialmente, ele se insere em uma sociedade movida por aparências, intrigas e alianças frágeis. Sua jornada se inicia como preceptor na casa do prefeito de Verrières, onde experimenta o poder da sedução ao envolver-se com a esposa do patrão. A narrativa alterna lucidez e ironia ao acompanhar seus passos rumo a Paris, onde, a serviço de uma influente família aristocrática, o protagonista tenta consolidar seu lugar na elite através do disfarce e da manipulação. Mas a escalada é instável, marcada por tensão moral, contradições internas e um desejo constante de controle — sobre os outros e sobre si mesmo. A sociedade o observa com desdém disfarçado de cortesia; ele responde com frieza disfarçada de reverência. O romance estrutura-se em duas partes, cada qual explorando os contrastes entre província e capital, entre paixão e cálculo, entre vermelho (o sangue, o exército) e negro (a batina, o clero). O protagonista não é herói nem vilão, mas um observador voraz e um jogador que desafia as regras apenas para ser tragado por elas. Ao fim, não há glória — apenas a crueza das escolhas humanas.

Um erudito solitário, exausto dos limites da razão e das conquistas intelectuais, contempla o suicídio ao perceber que nenhum saber o aproxima do sentido da existência. Dr. Heinrich Faust, símbolo do homem moderno em crise, é então visitado por Mefistófeles, um espírito astuto que lhe propõe um pacto: em troca de sua alma, ele poderá viver experiências absolutas — prazer, poder, juventude e amor. O que se segue é uma travessia espiritual e sensual, onde cada conquista carrega a semente de sua perda. A voz narrativa oscila entre o trágico e o filosófico, encenando uma jornada de ambição humana que desafia os limites morais e metafísicos. A princípio confinado ao desejo imediato, o protagonista mergulha em relações que testam sua consciência e sua humanidade, da paixão com uma jovem inocente à manipulação de forças políticas e cósmicas. Mas não há descanso: cada nova etapa o empurra para dilemas maiores, numa espiral entre ruína e redenção. Dividido em duas partes — a primeira íntima e dramática, a segunda vasta e alegórica — o texto incorpora mitologia, alquimia, cristianismo e arte como territórios de experimentação e queda. Não há lição direta, mas sim um retrato da busca insaciável pelo absoluto, encarnada num homem que quer tudo — e que quase o consegue. Um pacto firmado, um destino que arde devagar.

Condenado a quarenta e dois dias de reclusão por um duelo, um jovem oficial decide viajar — não pelas estradas do mundo, mas pelos cantos de seu próprio quarto. É ali, entre a cama, a escrivaninha, a poltrona e o retrato de uma mulher amada, que inicia uma expedição insólita, conduzida pela mente e alimentada pela imaginação. Cada objeto, cada móvel, torna-se motivo para uma digressão filosófica, uma lembrança, uma crítica à vida social ou uma reflexão sobre a alma humana. A voz narrativa, sempre em tom leve e irônico, desenha um percurso interior que desafia a ideia de mobilidade e deslocamento. Não se trata de paródia nem de evasão pura, mas de uma declaração de liberdade — intelectual, estética e afetiva — diante da prisão física. O protagonista, ciente da limitação espacial, amplia o território do pensamento, revelando que a aventura pode habitar até os mais ínfimos gestos. Dividido em pequenos capítulos como se fossem estações de uma jornada, o livro combina humor, filosofia doméstica e lirismo contido. A observação do cotidiano se funde com a metáfora do confinamento como espaço de autoconhecimento. Ao fim da leitura, resta a certeza de que uma alma curiosa pode fazer do mais banal dos quartos um universo inteiro a ser explorado.

Nas planícies áridas de La Mancha, um fidalgo de meia-idade, tomado por uma obsessão silenciosa, resolve reviver os feitos dos cavaleiros andantes que povoam os livros de sua biblioteca. Com armadura enferrujada, um cavalo magro e um novo nome — Dom Quixote — parte em expedição para corrigir injustiças, conquistar corações e restaurar a glória da cavalaria extinta. O mundo, no entanto, já mudou: não há mais dragões, nem donzelas cativas, nem honra resgatável pelas armas. Ainda assim, ele avança, pois acredita — e nisso reside sua força e seu abismo. A narrativa alterna episódios absurdos e cômicos com lampejos de ternura, enquanto o protagonista arrasta consigo um escudeiro pragmático, que contrapõe sua loucura com um bom senso terreno e cativante. O olhar que o cerca é de zombaria, mas o texto revela uma estrutura mais complexa: há lucidez na loucura, há dignidade na ilusão, há coragem na persistência do delírio. O romance desmonta o ideal cavaleiresco ao mesmo tempo em que o homenageia, construindo uma crítica meticulosa à literatura, à sociedade e à própria identidade. Dividido em duas partes, o livro adensa a trajetória do protagonista: de farsa burlesca a figura trágica, de paródia a símbolo universal. Em cada engano, em cada derrota, o leitor reencontra a frágil linha entre sonho e realidade — e a beleza dolorosa de cruzá-la.

Um jovem príncipe dinamarquês retorna ao castelo de Elsinore após a morte repentina de seu pai, apenas para se deparar com uma corte corrompida e um novo rei: seu tio, que desposou sua mãe e assumiu o trono. Quando o espectro do pai revela ter sido assassinado, o príncipe mergulha em um abismo de dúvida, suspeita e desejo de vingança. A partir daí, seu percurso transforma-se num campo instável entre a lucidez e a loucura, entre o pensamento e a ação. Voz única no teatro ocidental, ele é ao mesmo tempo sujeito e observador de sua própria ruína, espelho do humano em sua hesitação mais íntima. A peça desenrola-se em cinco atos, sustentada por solilóquios que não apenas revelam a alma do protagonista, mas também interrogam o próprio sentido de existir, amar e morrer. A linguagem é densa, por vezes filosófica, ora brutal, ora poética, com figuras retóricas que sobrevivem ao tempo sem perder força. Com personagens secundários igualmente complexos e cenas que alternam tensão política e drama familiar, o texto constrói um universo em que o poder, a loucura, a traição e a verdade se entrelaçam num ciclo de desintegração inevitável. Nada é estático: tudo vibra entre o ser e o parecer, entre o gesto e a dúvida, entre a dor e o fingimento. Nenhuma resposta é dada — apenas a vertigem de tê-las procurado.