Não é difícil chamar Guimarães Rosa de inventor. Difícil é sustentar essa invenção como solitária. Porque o que ele fez, ao torcer o idioma até encontrar algo que só ele falava, teve método, sim, mas também teve lastro. Ele era leitor atento, mais do que voraz. Falava alemão, francês, italiano, inglês, espanhol, português antigo. E lia cada língua como quem fareja: procurando não a palavra perfeita, mas a falha, a dobra, o ruído que podia virar sintaxe. Ainda assim, mesmo entre os mais atentos, há quem se pergunte o que veio antes disso. Que vozes, que livros, que obsessões antecederam o que ele chamou, uma vez, de “autobiografia irracional”. A resposta, se existe, não é curta — mas passa por cinco obras que deixaram marcas reais, visíveis, quase escutáveis, em sua prosa. São livros que não apenas o influenciaram. Eles o desafiaram. Foram modelos e limites, às vezes tudo junto. Neles, Rosa reconheceu o que ainda não sabia fazer — e o que talvez nunca ousasse, não fosse por ter lido. E não é pouca coisa: a rigidez exata de Euclides da Cunha, a ambiguidade cruel de Machado, o fluxo radical de Joyce, a oralidade zombeteira de Aquilino Ribeiro, a sombra heroica de Homero. Cada um desses livros, à sua maneira, ofereceu a Rosa não uma resposta, mas uma provocação. E ele respondeu — não com ensaio, nem com cópia. Mas com linguagem. Ler Rosa depois de conhecê-los não é uma maneira de “entender melhor”. É, talvez, uma forma de acompanhar o caminho que ele traçou de trás pra frente: do verbo de agora até a fala que ainda não tinha forma. Um caminho que não tem placa. Mas que tem rastros. E esses livros, de certo modo, são alguns deles. Ou, pelo menos, as pegadas mais fundas.

Quem fala é um velho. Um antigo almocreve, com mais histórias do que dentes, mais saudade do que pressa. Ele se apresenta como Malhadinhas — um nome que já soa como piada — e conta suas aventuras com a ligeireza de quem não quer ensinar nada, só fazer companhia. A voz que narra é popular, mas não vulgar; é esperta, mas não cínica. As lembranças vêm em desordem emocional: amores, desenganos, sustos de estrada, brigas de faca, noites mal dormidas. Nada disso é trágico, mas tampouco é leve. Por trás da comicidade há sempre uma pontada de dor, como se o riso fosse a última forma de resistência àquilo que o tempo leva. A estrutura do livro é episódica, como se fosse um longo fiado de conversa à beira do fogo. A linguagem é ritmada, oral, cheia de ditos e desvios, e isso não é artifício — é a própria espinha do livro. Cada capítulo é uma estação na vida de alguém que, se não foi grande, foi inteiro. Ao final, não há destino, só percurso. E o percurso, mesmo tropeçando, mesmo sujo de pó da estrada, é sempre contado com graça. Porque contar, aqui, é a única forma de continuar existindo. Rosa encontrou aqui um parente narrativo: o velho que conta, a memória como enredo, a fala popular estilizada. Malhadinhas é, em certo sentido, o avô europeu de Riobaldo.

Um homem comum caminha por Dublin ao longo de um único dia. Chama-se Leopold Bloom. Enquanto realiza tarefas banais — comer, andar, comprar sabão, lembrar da esposa —, sua mente se desdobra em memórias, associações, digressões, saudades. A cidade ao redor também pensa com ele. As ruas, os cheiros, os jornais, os pensamentos dos outros se sobrepõem, misturam-se, contradizem-se. Outro personagem — mais jovem, mais perdido, mais lírico — atravessa o mesmo dia, em busca de um lugar no mundo. O tempo não corre, circula. A narrativa muda de forma o tempo todo: é monólogo interior, é paródia, é dramaturgia, é fluxo descontínuo de linguagem. Há humor, erotismo, perda, repulsa e ternura, tudo ao mesmo tempo. A estrutura parece caótica, mas é rigorosa: cada capítulo corresponde a uma hora do dia, a uma parte do corpo, a uma técnica literária. O enredo, se existe, importa menos do que a forma como é vivido. Nada se resolve. E ainda assim, tudo se transforma: o silêncio entre pai e filho, a rotina entre marido e mulher, a cidade como consciência coletiva. Ao final, não se tem uma resposta. Mas uma presença: a de uma voz que pulsa, que resiste, que continua dizendo, mesmo depois que o dia acaba. A crítica reconhece neste romance a matriz formal de “Grande Sertão: Veredas”: o monólogo em espiral, a consciência que narra, a linguagem como território — não cenário.

Antes de descrever a guerra, ele descreve a terra. E logo se percebe que o campo de batalha não é apenas físico — é geológico, climático, humano. A voz que narra observa o sertão com distância científica, mas o texto transborda de implicações morais e políticas. Ali, entre rochas calcinadas e vegetações rarefeitas, forma-se um povo que resiste mais por exaustão do que por vocação. Quando a República decide destruir Canudos, não está apenas apagando um arraial — está tentando anular uma contradição: brasileiros que não cabem na ideia de Brasil. O narrador hesita, recua, contradiz-se. Primeiro condena os sertanejos; depois, lamenta. Aos poucos, a certeza técnica se quebra diante da realidade que não obedece à teoria. A estrutura é trina — terra, homem, luta —, mas o centro é sempre o abismo entre o Estado e o sertão. A linguagem é precisa, por vezes excessiva, e isso também é parte da força do texto: ele parece tentar domar o caos com orações subordinadas. No fim, o massacre não esclarece. Apenas revela que o país é múltiplo, inconciliável, feito de fraturas que não se resolvem por decreto. Guimarães Rosa reinventa esse sertão — mas o herda de Euclides. Se o primeiro quis explicar Canudos, o segundo quis escutá-lo. Ambos, à sua maneira, construíram o sertão como espelho nacional.

Um homem envelhece em silêncio. Mora numa casa construída para imitar a de sua juventude, como se reconstruir paredes fosse também tentar refazer o passado. Ele se chama Bento Santiago, mas assina como Dom Casmurro — um nome que lhe deram por ser calado demais. E talvez seja isso o que mais o define: o silêncio em torno de uma suspeita. A história que conta é sua tentativa de entender — ou convencer — o que talvez nunca tenha sabido com certeza. No centro, Capitu: amiga de infância, amor único, depois esposa. E, para ele, talvez traidora. Mas nunca há prova. Só indícios, gestos, memórias filtradas por ressentimento. O texto é uma armadilha gentil, escrito com humor seco, frases curtas e ironias que desarmam antes de morder. O narrador jura estar sendo honesto. Mas toda vez que diz isso, a dúvida cresce. Nada no romance é definitivo, exceto a sensação de que há algo irrecuperável ali. Ao final, não se descobre o que realmente aconteceu — mas sim o que foi feito com a dúvida. O livro não entrega resposta. Entrega um retrato. E o retrato, como todo espelho, diz mais sobre quem o segura. Críticos como Antonio Candido identificam nesta narrativa ambígua e oblíqua o antepassado direto do narrador de “Grande Sertão: Veredas” — outro homem que conta sua história para entender o que não se pode provar.

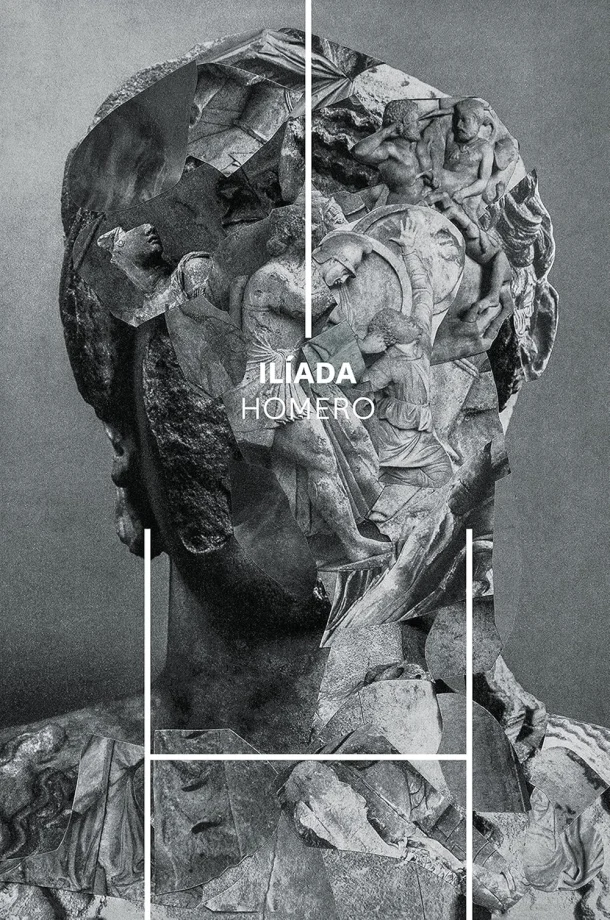

Na margem ardente de uma guerra que já dura dez anos, homens morrem sem saber por quê. Aquiles, o mais forte dos aqueus, retira-se do combate não por fraqueza, mas por orgulho ferido. Sua ausência altera o curso dos dias, acelera mortes, espalha desequilíbrio. Enquanto isso, Heitor, o príncipe troiano, resiste. Cada avanço grego é pago com sangue. Cada recuo troiano carrega honra e medo. A narrativa não é linear, mas cíclica — construída a partir de episódios que se repetem com variações mínimas, como se o tempo estivesse condenado a girar sobre si. A voz que narra observa de longe, mas conhece a dor de perto: lamenta, mas não interfere. Quando Aquiles retorna, não é para vencer, mas para vingar. E a vingança, aqui, nunca é suficiente. A glória, se existe, é sempre manchada. No campo de batalha, deuses descem para proteger seus escolhidos, mas nenhum deles evita a degradação. A guerra não é consequência: é condição. E tudo o que escapa dela — piedade, amizade, luto — parece mais raro do que ouro. O poema termina antes do fim, como se o fim fosse impossível de nomear. Lida, anotada e referida por Guimarães Rosa durante sua estada na França, esta obra fundamenta o arquétipo trágico que ele transplantaria para o sertão brasileiro: o herói que luta contra um destino que já o escolheu.