É curioso como algumas pessoas lidam com a vida mergulhando no caos para esquecê-la. Outras, com mais sorte ou menos senso prático, preferem a literatura, essa terapia não regulamentada que dispensa crachá, diploma e horário marcado. Se Virginia Woolf substitui sua analista e Sylvia Plath fala mais alto que o seu grupo de apoio, este texto é para você. Aqui, os personagens não querem se resolver, querem se escrever. E tudo bem: às vezes, não entender é o primeiro passo para continuar vivendo.

Pode respirar fundo (ou suspirar), porque não há autoajuda nem frases prontas à vista. O que temos aqui é uma seleção feita com bisturi, ou talvez navalha, de autoras que não apenas falam sobre dor, mas escrevem a partir dela, por dentro dela, como quem desce uma escada sem corrimão. São obras que não suavizam a loucura, o luto, o delírio da existência, mas também não os romantizam. Leem-se como quem espia o próprio reflexo numa vitrine suja: um pouco distorcido, um pouco bonito, absolutamente inevitável.

Esta lista não foi feita para quem busca respostas, nem diagnósticos. Ela foi feita para quem coleciona perguntas, desconfia de soluções simples e se sente mais compreendido por Clarice do que por qualquer terapeuta. Se o divã sempre lhe pareceu desconfortável demais para a quantidade de angústia que você carrega, talvez o melhor caminho ainda seja o das páginas. A seguir, cinco obras para quem entende que, às vezes, o silêncio de uma frase bem escrita vale mais que horas de escuta ativa.

Uma jovem promissora, cercada por oportunidades e expectativas, vê o mundo à sua volta se tornar insuportavelmente opaco. O que começa como um verão aparentemente comum em Nova York se transforma numa espiral silenciosa de colapso mental, onde a protagonista se afasta da realidade sem conseguir nomear ou deter o que sente. Com uma prosa afiada e íntima, a narrativa traça com brutal precisão a experiência da depressão, expondo a distância entre o que se mostra ao mundo e o que se vive por dentro. Não há exageros nem melodrama: tudo é contado com uma lucidez cortante que só amplia a sensação de sufocamento. A redoma, metáfora da prisão invisível da mente, é onipresente, e o que se tenta escapar não é o mundo, mas o próprio pensamento.

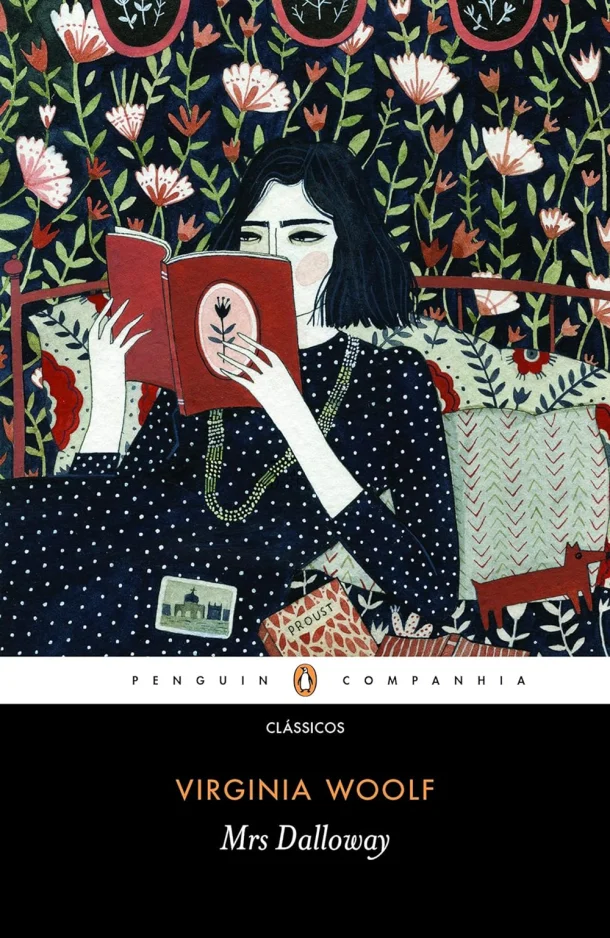

Num único dia em Londres, uma mulher caminha pelas ruas organizando uma festa e, ao mesmo tempo, reconstituindo uma vida inteira feita de escolhas, perdas e silêncios. A narrativa se desenrola em fluxo contínuo, misturando presente e memória, voz interna e mundo exterior. Enquanto ela planeja detalhes triviais, como flores e convidados, outras histórias, como a de um veterano traumatizado, correm em paralelo, espelhando seu próprio vazio. O tempo, que avança com a pontualidade dos sinos e a imprecisão das lembranças, é o verdadeiro protagonista. Não há grandes eventos, apenas o peso invisível de tudo que já foi sentido. A sensibilidade está nos detalhes: um olhar, uma pausa, uma lembrança que retorna sem aviso. Ler este livro é como ouvir pensamentos que não se dizem em voz alta.

Ao perder o marido de forma súbita, uma mulher se vê tomada por uma forma específica de loucura: a de acreditar que, se fizer tudo certo, ele voltará. Em meio a registros clínicos, memórias fragmentadas e repetições obsessivas, o luto se transforma num processo cerebral e físico, dolorosamente lúcido. O texto evita sentimentalismos e, justamente por isso, fere mais fundo. A autora observa seu próprio desmoronamento com a frieza de quem quer entender o que está acontecendo, como se pudesse controlar o luto ao nomeá-lo. Mas a morte não se explica: apenas se sente. A tentativa de compreender o inexplicável é, aqui, uma forma desesperada de continuar vivendo. Trata-se de um livro cruel e necessário sobre o preço da ausência — e a fragilidade da razão diante da perda.

Após esmagar uma barata num quarto vazio, uma mulher é lançada a uma jornada existencial sem retorno. O que começa como um gesto banal se revela uma experiência vertiginosa de dissolução da identidade. Isolada, quase sem enredo externo, a narrativa se volta para dentro com radicalidade. Não há nomes, nem diálogos, apenas um monólogo febril, filosófico e quase místico que interroga a essência do ser, do tempo e da matéria. O horror inicial se mistura a um tipo de iluminação, como se a perda total de sentido fosse também um caminho para o absoluto. Aqui, pensar é um ato físico; existir, uma dor sem forma. A escrita, densa e sensorial, exige rendição total. Não é uma leitura: é um transe. E, como todo transe, pode salvar — ou deixar em ruínas.

Duas meninas crescem lado a lado num bairro operário de Nápoles, desafiando juntas a violência, o machismo e a desigualdade que as cercam. Uma é impulsiva e brilhante, a outra, reflexiva e estudiosa. Ao longo dos anos, essa relação complexa — feita de admiração, inveja, rivalidade e amor — torna-se o eixo em torno do qual giram todas as suas escolhas. A narrativa acompanha com precisão emocional o amadurecimento das duas, sem romantizar ou julgar os caminhos que tomam. O retrato da amizade feminina é profundo, inquietante e por vezes cruel, revelando como os laços mais íntimos podem ser também os mais conflitantes. A história pessoal se funde ao retrato social e histórico, sem jamais perder de vista o que pulsa de mais secreto em cada personagem: o desejo de ser e de pertencer.