Há livros que parecem sussurrar por trás das páginas — e o sussurro, muitas vezes, pesa mais do que o grito. Não explicam. Não defendem nada. Apenas se impõem. Não por arrogância, mas pela delicadeza com que lidam com o que a maioria evita: o insuportável do íntimo, o inominável da memória, a verdade que ninguém quer encontrar quando se olha no espelho.

É estranho como certas obras não nos pedem nada além de silêncio. Silêncio para escutar o que elas não dizem. Silêncio para não trair o que nelas reverbera depois que a leitura termina — ou parece terminar. Porque há livros que não acabam na última página. Continuam em pequenas interrupções do dia. Na forma como alguém olha para um estranho. No tempo que se gasta olhando para o chão. No incômodo súbito ao ouvir uma frase banal. Livros que deixam resíduos.

Sócrates, com sua sede insaciável por perguntas, talvez não suportasse o tipo de resposta que essas obras oferecem. Não aquela que resolve — porque elas não resolvem nada. Mas a resposta que desloca. Que obriga a refazer o caminho com os pés feridos. Que silencia não por fraqueza, mas porque tudo o que seria dito depois delas pareceria raso, ou vaidoso, ou apenas desnecessário.

E esse é o poder raro: provocar silêncio. Porque pensar é fácil quando o pensamento não dói. Difícil é manter-se inteiro quando o texto rasga alguma coisa que você nem sabia que carregava. E, então, ele rasga. E você cala.

Esses livros brasileiros contemporâneos não são grandes por consenso. São grandes porque abrem espaços dentro — e deixam que o leitor lide com o eco. Nenhum deles quer convencer. Mas todos, de algum modo, movem. Mesmo quando paralisam.

É possível que Sócrates, ao final, fechasse o livro com as mãos trêmulas. Não por medo da ideia. Mas por respeito ao silêncio que se impôs sem que ninguém o tivesse pedido. As sinopses foram adaptadas a partir das originais fornecidas pelas editoras.

A protagonista caminha pelas ruas do Rio de Janeiro tentando reconstituir, palavra por palavra, o momento em que tudo foi interrompido. A violência sexual que sofreu em um mirante da cidade não é apenas um ponto de ruptura — é um antes e depois que reverbera em sua linguagem, seu corpo, seu olhar. Narrado em primeira pessoa, o livro não busca a reconstrução linear dos fatos, mas a tessitura das sensações, das memórias, das cicatrizes visíveis e invisíveis que uma experiência de brutalidade deixa. A cidade, com suas curvas e contrastes, é mais do que cenário: é cúmplice e testemunha, espaço de ameaça e de tentativa de cura. A voz que narra não se vitimiza nem se vinga — tenta, com palavras escolhidas como bisturis, dar forma ao irreparável. O tempo é estilhaçado, como quem caminha sobre cacos e tenta montar um vitral a partir deles. Em meio à dor, emerge também a força silenciosa da sobrevivência, que não é celebração, mas insistência. A linguagem, aqui, é tanto instrumento quanto campo de batalha. Ao fim, não há redenção fácil, mas uma lucidez cortante sobre o que foi perdido — e o que nunca será esquecido.

A memória de Camilo não é linear nem indulgente. Na evocação da infância vivida no bairro carioca do Queím, tudo retorna com uma nitidez incômoda: o calor abafado, os adultos dissimulados, as regras tácitas de convivência. Entre esse cenário tropical e opressivo, surge Cosme — um novo morador do bairro que se tornará, para Camilo, um espelho turvo e uma promessa de liberdade. A aproximação entre os dois meninos revela-se mais do que amizade ou desejo: é uma tentativa desesperada de tornar suportável o mundo ao redor. A narrativa, conduzida por Camilo já adulto, alterna lembranças de um passado ardente e reflexões sobre a dor de quem sobrevive ao amor que não se realiza. A linguagem ora melancólica, ora brutal, dá conta de uma perda que não se resolve com o tempo. Tudo o que é narrado se constrói com beleza e violência, como se as palavras tivessem sido destiladas da carne ferida. O que Camilo busca não é consolo, mas compreensão — ainda que tardia — daquilo que marcou para sempre sua juventude. Cada gesto, cada silêncio, cada despedida ganha peso de eternidade. Ao fim, o que resta é a sensação de que toda história de amor também é, por natureza, um ato de solidão irremediável.

O narrador, ainda criança, observa o mundo com uma lucidez que desafia a ternura esperada da infância. Ao perder a mãe, vê-se cercado por uma ausência que se alastra por todos os cômodos da casa. A madrasta imposta pelo pai não ocupa o vazio: amplia-o, preenche-o com rigidez e silêncios. Em um ambiente onde o afeto se reduz a rituais sem calor, a linguagem torna-se o único refúgio. Cada frase é marcada por uma cadência poética que transforma dor em forma. O vermelho, cor do título, atravessa o texto como metáfora da fruta proibida, do sangue recalcado, do interdito que não se pode nomear. O protagonista — sem nome, sem idade definida — transforma sua experiência pessoal em uma meditação universal sobre perda, infância e linguagem. Tudo é dito com economia extrema, mas a sugestão pesa mais que a descrição. O tempo, nesta narrativa, não é cronológico: é feito de gestos, de sabores, de silêncios mastigados entre refeições forçadas. Há uma delicadeza que coexiste com uma crueldade latente, como se a beleza precisasse se afirmar em meio à dor. Ao final, não há catarse, mas um eco persistente — como se cada palavra estivesse impregnada daquilo que nunca pôde ser dito em voz alta.

Nos 33 contos que compõem o volume, a humanidade surge em sua forma mais crua: exposta, falha, muitas vezes patética. Não há heroísmo nem glória nos personagens que atravessam essas páginas — há cansaço, violência contida, desejos abafados e uma tentativa, quase sempre frustrada, de escapar do ordinário. A escrita de Viana é seca, cirúrgica. Ele observa seus personagens como quem desmonta um mecanismo enferrujado: com cuidado, mas sem ilusão. O sertão, o litoral, as cidades pequenas e as ruas anônimas servem como cenário para encontros e desencontros entre gente comum, cujas vidas parecem sempre à beira do colapso ou da rendição. Cada conto opera como um espelho fragmentado, refletindo pequenas tragédias sem exagero nem piedade. Há ironia, mas também uma compaixão implícita — não pelo que os personagens são, mas por aquilo que jamais conseguiram ser. O inferno do título não está abaixo, mas ao lado, aberto nos gestos falhados, nas palavras duras, nos silêncios cúmplices. Em sua economia de linguagem e intensidade emocional, a coletânea reafirma o autor como um mestre do detalhe incômodo — aquele que revela mais do que gostaria quem apenas passa os olhos.

Neste conjunto de contos, o cotidiano é visto como uma estrutura instável, sempre à beira do desajuste. Personagens comuns, imersos em rotinas previsíveis, deparam-se com eventos mínimos que, por algum motivo, rompem a lógica habitual do mundo. Um homem se perde dentro da própria casa; outro acredita que pode enxergar o passado escondido nos objetos. As situações são discretas, mas carregadas de tensão — como se cada gesto trivial escondesse uma falha profunda no tecido da realidade. A escrita de Bettega é contida, elegante, sem adjetivos em excesso ou afetação estilística. O que se destaca é a precisão: frases limpas que cercam o insólito até que ele se revele por completo. A estranheza não vem do fantástico, mas do deslocamento quase imperceptível de perspectiva. Os contos operam como câmeras lentas da existência, revelando fendas no banal. Nada é espetacular, e é justamente isso que assombra. O autor constrói personagens que não compreendem plenamente o que os move — e, talvez por isso, sejam tão inquietantes. Em vez de respostas, o livro oferece sugestões de abismo. Como o título antecipa, há sempre algo que permanece: um quarto intacto, uma ausência visível, um desconcerto que insiste em não se dissipar.

Em uma narrativa marcada por elipses e fragmentos, duas irmãs tentam recompor, cada uma à sua maneira, os estilhaços de uma infância atravessada por segredos e violências. Clarice, a mais velha, vive reclusa entre lembranças que se recusam a se apagar. Maria Inês, em fuga silenciosa, busca refúgio em um casamento distante e numa vida que parece emprestada. A narrativa não segue um caminho linear: alterna tempos, espaços e perspectivas, como se reproduzisse a música que lhe dá título — uma composição feita de pausas, dissonâncias e movimentos encadeados por afeto e dor. O passado emerge como uma presença constante, moldando escolhas e silêncios. A linguagem é precisa, por vezes seca, por vezes lírica, como se a autora tocasse cada palavra com a cautela de quem atravessa um campo minado. Não há explicações diretas, apenas pistas, gestos contidos e imagens que ressoam muito além da página. A memória, nesse contexto, não redime — apenas revela camadas de sobrevivência. O que as irmãs compartilham não é apenas o sangue ou a história: é uma ferida que, embora nunca totalmente exposta, pulsa a cada capítulo. Ao final, o silêncio se impõe como a única resposta possível diante do irreparável.

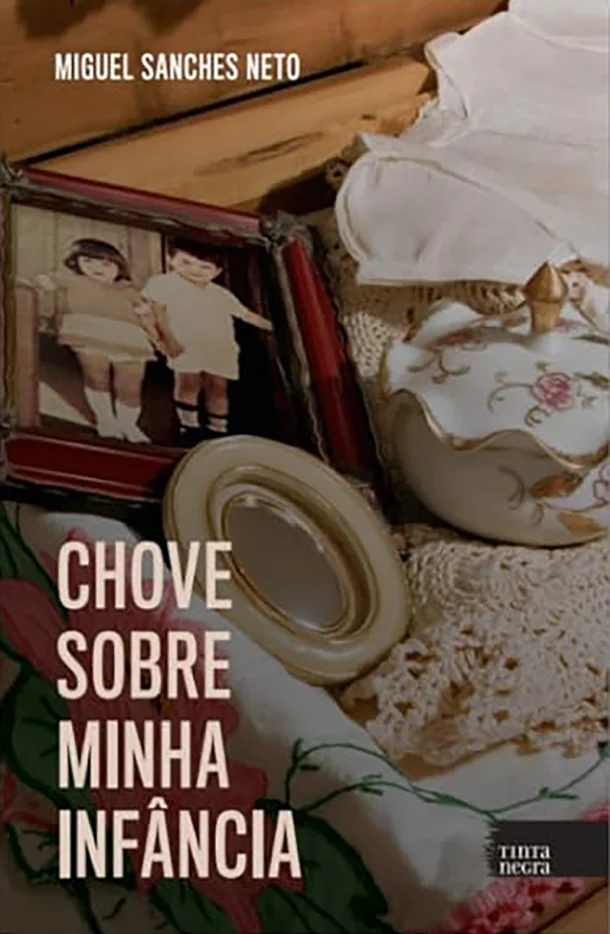

Em uma cidade pequena do interior do Paraná, um menino cresce cercado por limites: os da família, os da religião, os da pobreza, os do silêncio. O pai, severo e inculto, espera dele a continuidade de uma existência agrária que o garoto já rejeita em silêncio. A mãe, ausente e melancólica, parece tão presa quanto ele à rigidez da vida que levam. O protagonista encontra na escola — e, sobretudo, nos livros — uma fresta de escape, um outro vocabulário possível. A leitura, nesse universo opressivo, não é passatempo: é sobrevivência. A narrativa, feita em primeira pessoa, mistura memória e ficção com a naturalidade de quem escreve a partir da própria carne. Não há heroísmo, mas resistência. Cada capítulo revela uma tensão entre o desejo de ruptura e a lealdade involuntária aos que ficaram para trás. O tom é contido, mas carregado de emoção contida — como se cada palavra fosse escrita com o cuidado de quem teme ser ouvido demais. A chuva do título não é só metáfora: é ritmo, paisagem, estado de espírito. Ao final, o leitor compreende que crescer, naquele contexto, era escolher entre o afeto e a lucidez — sabendo que os dois, quase sempre, se excluem mutuamente.