Semana, sim, e na outra também, o Brasil metamorfoseia-se numa usina de polêmicas artificiosas, sobretudo num meio que, por sua gênese mesma, teria a obrigação de, antes de mais nada, primar pela civilidade e, em havendo discordâncias, o que é hígido e até louvável, encorajar a análise fria dos assuntos em tela, expediente fundamental para o bom andamento das discussões e das urgências que inquietam e angustiam uma nação inteira. A indigência da política brasileira espelha a penúria intelectual de certa elite, que por seu turno apenas reproduz um padrão mental do que virou o expediente artístico na República da Sunga. O britânico Roger Scruton (1944-2020), um dos maiores críticos de arte de todos os tempos, reconhecia, por óbvio, a importância da fúria das máquinas para o desenvolvimento do homem, para que a humanidade vencesse o desafio da miséria e da fome no rescaldo de tempos de privação e morte, a exemplo do que constatou nos primeiros anos de finda a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Entrementes, Scruton reconhecia que com a sofisticação dos equipamentos e técnicas que aceleraram a produção fabril de modo irreversível e determinante, o mundo fora perdendo muito de sua ingenuidade, sua ternura e, o principal, de sua beleza num processo que se alonga desde então e quiçá jamais cesse.

Foi a partir de argumento tão simples quanto arrebatador que Scruton erigiu uma das mais sólidas carreiras num ramo espinhoso, vindo a ser dos intelectuais que melhor soube precisar para que, afinal, serve (ou deveria servir) a inventividade humana. A jornada do homem é marcada desde sempre por guerras, destruição, subjugação de civilizações mais frágeis por povos hegemonicamente superiores, morte, terror; logo, nada mais natural — e necessário — que nos raros momentos em que alguma harmonia se faz presente, esmeremo-nos por achar a arte, a verdadeira arte, onde quer que ela esteja, inclusive (ou principalmente) na feiura, uma feiura específica, que nasce no aviltamento mais doído a que seres humanos podemos ser sujeitados. Por essas e tantas outras é que a arte não pode jamais desobrigar-se da estrita observação de todos os paradigmas canônicos no que concerne ao refinamento estético. Sobretudo numa certa manifestação artística.

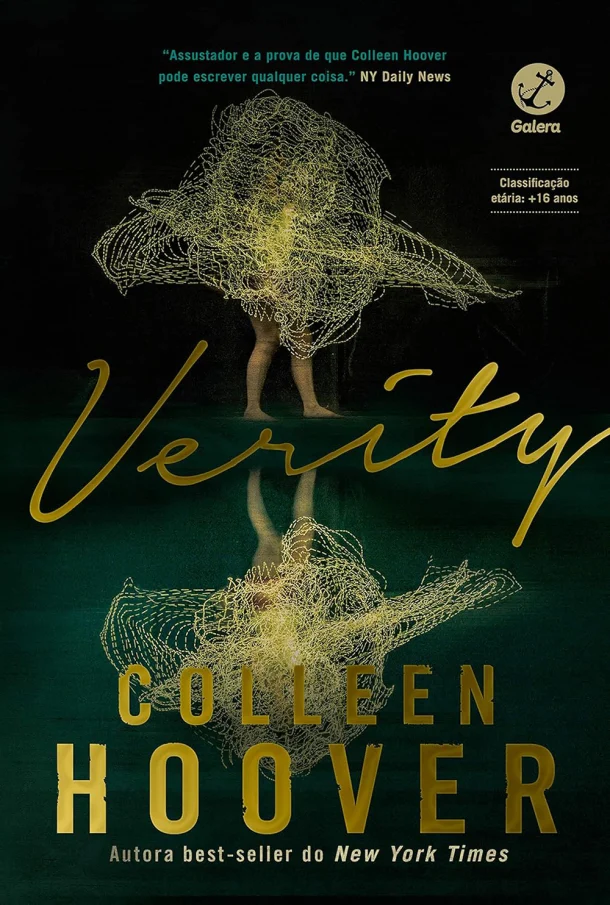

Embora amante do cinema, com o qual tenho ganhado a vida nos últimos anos, assumo que a literatura talvez seja a arte que mais longe o pensamento, ainda que leve muito mais tempo para isso que seu primo mais novo — mas sem essa de “arte superior”, que tais palavras remetem-me de súbito a algum inferno nauseante onde possa estar Hitler. A grande importância da literatura reside em sua capacidade de, diferentemente do cinema, apenas sugerir imagens, que reverberam pelos escaninhos do cérebro devagar, elaborando a reflexão ao passo que escapam da tentação diabólica do comodismo. Lamentavelmente, livros pouco fazem por um país cuja população não entende o que lê, nas raras circunstâncias em que se dá o milagre. Três em cada dez brasileiros entre quinze e 64 anos não têm o poder de digerir o que encontra nas páginas de um texto qualquer, ou seja, permanece ignorante acerca de um assunto qualquer e alheio à discussão dos assuntos que teriam o condão de mudar sua história. O espectro do alfabetismo funcional ronda-nos com a mesma insistência desde 2018, e pode ter se agravado com a pandemia de covid-19, na medida em que alijou estudantes pobres dos espaços públicos de letramento. Essa última informação ajuda a explicar por que, entre os vinte livros de ficção mais vendidos entre 28 de abril e 4 de maio de 2025, Colleen Hoover apareça quatro vezes. Autora de “Verity”, “O Lado Feio do Amor” e dos fenômenos “É Assim que Começa” e “É Assim que Acaba” não é, na verdade, a culpada por seu sucesso. Hoover não teria chegado lá se não fosse um empurrãozinho do tal sistema, que quer-nos todos satisfeitos com nossa estupidez.

Ela entra na casa como uma sombra, contratada para cuidar da limpeza, do silêncio e da ordem. Aos olhos do casal Weston, parece perfeita: discreta, obediente, solitária. Mas o que não sabem é que ela carrega mais do que um histórico difícil — carrega um segredo que exige cautela extrema. A mansão onde passa a viver tem seus próprios enigmas: portas que não devem ser abertas, conversas sussurradas atrás de paredes, e uma patroa instável que alterna simpatia e paranoia. No quarto minúsculo do sótão, onde não há maçaneta pelo lado de dentro, ela observa o lar que deveria apenas servir. Com o passar dos dias, o abismo entre aparência e verdade se aprofunda. Há marcas na madeira, gritos abafados na madrugada, ordens cruéis disfarçadas de gentilezas. Aos poucos, a rotina de cuidados e faxinas cede espaço ao horror psicológico de uma convivência que sufoca. Ainda assim, ela permanece, porque não tem para onde ir — e porque já viveu o suficiente para saber quando está diante de uma ameaça maior do que o desemprego. Com a inteligência de quem sobreviveu ao pior, ela joga o jogo da aparência, da conveniência, da manipulação silenciosa. Mas nesta casa, cada gesto pode custar tudo. Suspense tenso, envolvente e perversamente humano, este retrato de servidão e poder transforma a opressão doméstica em um campo minado de segredos, onde ninguém é inocente e toda narrativa tem pelo menos duas versões. Quando finalmente a máscara cai, não resta dúvida: nem toda vítima se comporta como tal — e nem todo vilão grita.

Ela é jovem, talentosa, mas invisível no mundo literário. Quando recebe a proposta para concluir uma série best-seller iniciada por uma autora consagrada que sofreu um acidente, vê a chance de reconstruir sua vida profissional. Instalada na casa da família da autora, mergulha nos manuscritos inacabados e nos arquivos que deveriam conter apenas ficção. Mas o que encontra ali transcende qualquer invenção narrativa: uma autobiografia não publicada, escrita com frieza quase clínica, revelando segredos inimagináveis e episódios de perversidade camuflada por anos de prestígio. Aos poucos, a tarefa literária se transforma em uma experiência claustrofóbica, onde cada página lida altera sua percepção da casa, dos moradores e de si mesma. O marido da autora, sedutor e misterioso, parece tão perdido quanto encantador — e suas dores, tão reais quanto ambíguas. Há uma criança na casa. Há uma mulher paralisada. Há palavras que não deveriam ser lidas. A cada passo, a linha entre verdade e invenção se dissolve, e o que deveria ser uma colaboração profissional se converte em uma espiral de paranoia, desejo e ameaça. Ela está cercada de sutilezas que enganam, de versões que colapsam, de silêncios mais eloquentes que gritos. O romance se transforma em armadilha. A leitura, em confissão. Nada ali é seguro. Neste thriller literário perturbador, o poder da palavra escrita é explorado em sua faceta mais obscura: como instrumento de manipulação, destruição e loucura. Porque às vezes, ao escrever a história de outro, arrisca-se a apagar os próprios limites da realidade.

Ele é um homem calado, moldado por tragédias que não se explicam com palavras. Ela, uma mulher que amou demais, afundando-se em uma dor que transbordou os limites da sanidade. Juntos, construíram algo frágil, intenso, quase sagrado — até que o destino, cruel e arbitrário, os separasse de forma irreparável. Há ainda uma terceira figura: uma prostituta de beleza incomum e passado indizível, que observa a vida passar entre lençóis e desapegos, até se ver, inesperadamente, dentro da engrenagem emocional de uma história que parecia alheia à sua. Três vidas, três dores, três correntes distintas que se chocam, se enroscam e fluem como um rio que nunca cessa, mesmo quando parece seco. A narrativa percorre os caminhos da perda, do luto, da culpa e da possibilidade — tênue e improvável — de perdão. Não há heróis nem vilões, apenas humanos devastados por escolhas e circunstâncias, tentando refazer-se dos estilhaços do que foram. O tempo não cura, mas modifica. A linguagem é contida, precisa, com ritmo que pulsa no compasso da emoção reprimida. A cada cena, a autora desenha o inominável com delicadeza brutal: o vazio da ausência, o desamparo diante do irreversível, a dor que se acumula em silêncios. É uma história sobre amar quando tudo parece perdido, sobre sobreviver àquilo que não se supera, sobre seguir adiante mesmo quando se está irreparavelmente quebrado. Porque no fim, como o rio, tudo corre — e tudo, mesmo a dor mais funda, segue em direção ao mar.

Ela está suspensa entre dois mundos: um instante antes do fim, um momento antes do nunca mais. Entre a vida que renunciou e a morte que ainda não a acolheu, encontra um lugar que não deveria existir — uma biblioteca infinita, silenciosa e iluminada por uma lógica misteriosa. Cada livro, uma possibilidade. Cada prateleira, uma vida que poderia ter sido sua, caso tivesse feito escolhas diferentes. Ali, ela tem a chance de reescrever sua própria história, não com palavras, mas com ações vividas em outras realidades. É cantora em uma. Campeã olímpica em outra. Casada, solteira, mãe, solitária — cada versão sua abre um novo universo, com suas belezas e imperfeições. Mas o encanto dessas vidas alternativas logo revela também suas limitações: não existe existência sem perda, sem arrependimento, sem algum tipo de dor. E é nesse percurso, de livro em livro, de mundo em mundo, que ela começa a compreender o valor daquilo que deixou para trás, e o sentido possível que ainda pode ser resgatado. A biblioteca, mais do que um refúgio, é um espelho. Um espaço onde o livre-arbítrio se confronta com o acaso, onde a liberdade cobra o preço do enfrentamento de si. Narrado com sensibilidade filosófica e ternura existencial, este romance propõe uma meditação tocante sobre o que significa estar vivo — mesmo quando a vida parece falhar. Porque talvez o mais difícil não seja escolher a vida ideal, mas aceitar a beleza incompleta da vida real. E às vezes, entre o antes e o depois, há tempo suficiente para recomeçar.

Ela construiu a própria vida a partir do nada, transformando mágoas de infância em força para empreender, amar e acreditar em futuros possíveis. Independente, sensível e determinada, conhece um homem que parece reunir todas as promessas de um recomeço: inteligência, charme, apoio incondicional. Com ele, experimenta a vertigem do amor maduro, a cumplicidade das escolhas partilhadas, a esperança de romper com os padrões dolorosos que marcaram sua história familiar. Mas, aos poucos, sinais sutis começam a desalinhar o cenário idealizado. Palavras que ferem, gestos que assustam, silêncios que machucam mais do que gritos. E o que parecia um novo início se contamina por sombras antigas, obrigando-a a encarar dilemas morais profundos e verdades inegociáveis. A narrativa, dolorosamente honesta, explora a complexidade das relações afetivas marcadas por traumas e heranças emocionais silenciosas. Não há respostas fáceis, nem vilões caricatos — apenas pessoas tentando amar da melhor forma que conseguem, ainda que falhem. Entre o passado que retorna sob nova forma e o presente que exige escolhas radicais, ela precisa decidir até onde o amor pode justificar o sofrimento. A escrita é envolvente, direta e sensível, expondo com coragem os ciclos de violência que se perpetuam mesmo entre os que se amam. Mais do que um romance, trata-se de um retrato íntimo do conflito entre memória, desejo e dignidade. E no fundo, a pergunta que ecoa é simples e brutal: o que é preciso para que alguém diga basta?