Há livros que você termina. Fecha, guarda, passa para alguém ou abandona numa prateleira. E há outros — muito poucos — que permanecem abertos mesmo depois de encerrados. Porque algo deles ficou do lado de dentro. Como um resto de vidro sob a pele. Invisível, mas presente. Você toca, e dói.

Romances verdadeiramente perturbadores não são aqueles cheios de violência, crimes ou artifícios dramáticos. Não. Os mais insuportáveis são os que operam em silêncio. Livros que não gritam. Que não imploram. Mas que vão escurecendo o seu ar enquanto você lê. Como se, página após página, você fosse sendo reconfigurado por dentro — e sem alarde.

A maior crueldade, talvez, seja essa: o modo como eles fingem normalidade. As frases estão lá, firmes, diretas, contidas. Não há explosões, apenas tremores sutis. Um olhar que desvia. Uma voz que cala. Uma decisão que nunca é tomada, mas pesa como se fosse. E então, de repente, algo dentro de você — que estava quieto havia anos — começa a se mover.

Esses livros não precisam de reviravoltas. Eles são, eles mesmos, uma forma de torção contínua. São romances que você lê calado, talvez num café, num quarto em meia-luz, sem saber direito por que continua. Mas continua. Porque há algo ali que é seu. Algo que você reconhece sem conseguir nomear.

E quando chegam ao fim — se é que chegam — você percebe que não é mais o mesmo. Não porque aprendeu algo. Mas porque perdeu uma parte que nem sabia que tinha. São romances assim que, de certo modo, ferem. Mas sem violência. Ferem como o tempo. Como a lucidez. Como o silêncio das coisas que você entende tarde demais.

Esses são três deles. Mas leia com cuidado. Eles não vão gritar. Vão apenas… permanecer.

Ele não sabe o nome do irmão. Nunca o conheceu. Tudo o que restou foi uma fotografia e uma ausência herdada, transmitida por entre silêncios familiares, lacunas históricas e ruínas afetivas. Em um gesto que parece simples — retornar à casa de infância, visitar uma vila na Guatemala, ouvir uma lembrança hesitante do pai — o narrador inicia uma busca que logo revela não se tratar apenas de um menino afogado, mas de uma genealogia inteira marcada por ausências que ninguém ousa nomear. A narrativa avança por fragmentos: lembranças partidas, pistas imprecisas, viagens reais e simbólicas. O luto não se manifesta em lágrimas, mas em palavras que flutuam como perguntas suspensas. O que significa perder alguém que nunca se teve? O que resta de uma dor que foi cuidadosamente silenciada por gerações? A prosa de Halfon é precisa como um bisturi e delicada como um sussurro. Cada frase carrega mais do que diz. Entre a memória individual e a história coletiva, o romance desenha o contorno de uma dor que não se mostra — mas que estrutura tudo. A linguagem, a identidade, o pertencimento. Mais do que buscar respostas, o narrador parece querer habitar o vazio — não preenchê-lo. Porque há dores que não passam. Elas apenas se tornam parte daquilo que somos, mesmo quando não sabemos exatamente quem fomos.

No instante em que um vaso se rompe atrás de seus olhos, a protagonista perde a visão — primeiro como sombra, depois como desintegração. A escuridão não chega de uma vez: ela invade lentamente, forçando-a a redefinir tudo o que antes era instintivo. Corpo, movimento, autonomia, desejo. O que começa como um acidente médico se transforma em uma experiência abissal, íntima, inquietante. Escritora e professora, ela é forçada a abandonar a linguagem como ferramenta de controle. À medida que se torna dependente de Ignacio, seu companheiro, a narrativa se estreita, se enrijece, se torna porosa. O amor, antes estrutura de apoio, revela camadas de tensão, incômodo e violência latente. Cuidar, neste caso, também é vigiar. Apoiar, às vezes, é aprisionar. A escrita de Lina Meruane é direta, cortante, quase clínica. Não há apelo sentimental, tampouco idealizações. A cegueira aqui não é metáfora — é matéria. Mas, paradoxalmente, é nessa ausência de visão que a personagem mais vê: os limites do afeto, as estruturas invisíveis do cuidado, a fragilidade da identidade quando o corpo falha. Cada página pulsa como um nervo exposto. E mesmo quando o olho sangra e o mundo se apaga, a narrativa permanece lúcida, cortante, alerta. Porque há cegueiras que revelam mais do que escondem. E há dores que, por não poderem ser vistas, doem ainda mais.

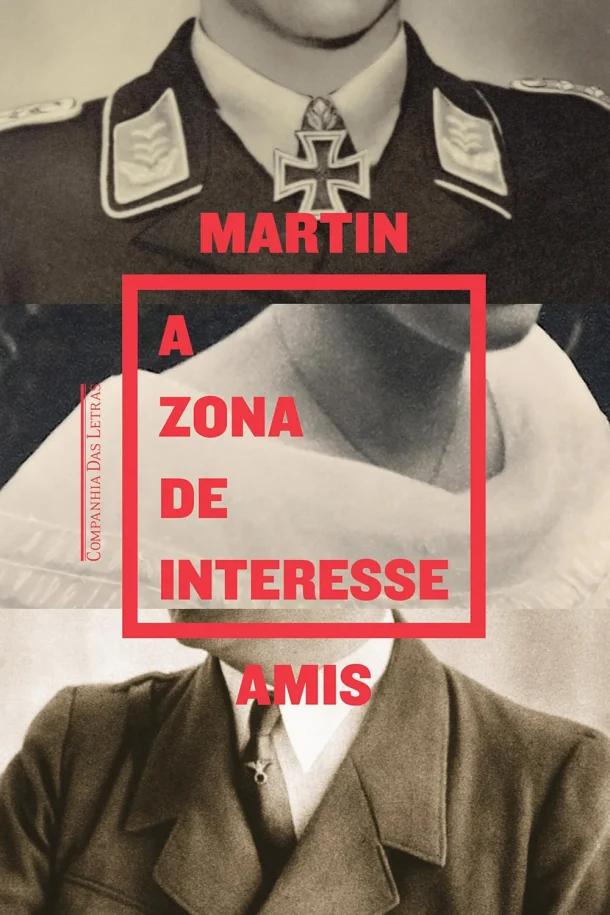

Não há como atravessar este romance ileso. A história se passa num campo de concentração nazista — mas não é contada pelas vítimas. Em vez disso, ouvimos três vozes: o oficial vaidoso e mulherengo que tenta conquistar a esposa do comandante; o próprio comandante, fiel à máquina de extermínio, cuja devoção beira a banalidade do ritual; e o prisioneiro judeu encarregado de manter o funcionamento dos crematórios. Martin Amis opta por um desconforto radical: representar o horror não pelo grito, mas pelo tédio, pelo cotidiano, pela vulgaridade dos que administram a morte como se fosse contabilidade. A linguagem é seca, às vezes cínica, por vezes quase banal. É aí que reside sua força brutal. Não há heroísmo. Não há redenção. Apenas engrenagens — humanas, literárias, históricas — operando com precisão silenciosa. A estrutura polifônica desnuda, com precisão desconcertante, os diferentes níveis de delírio e dissociação moral. O romance não mostra os campos: os habita. E os habita com a crueza de quem sabe que a maior perturbação não está nos atos extremos, mas na normalidade do mal. Ao final, o que mais fere não são os números, os cadáveres, os fornos. É a consciência de que tudo isso foi organizado, sustentado e racionalizado por pessoas comuns. Pessoas que sabiam. Que sabiam exatamente o que estavam fazendo — e seguiram fazendo.