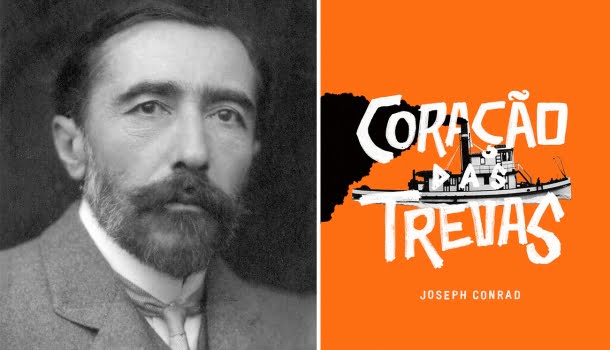

Em 1902 apareceu um livro e tanto, “O Coração das Trevas”, de Joseph Conrad, o polonês que, segundo Otto Maria Carpeaux, decidiu tornar-se membro desta outra elite inglesa: a dos marinheiros. A classificação é pertinente. Depois de ler sua novela pela segunda vez, me parece que o escritor realmente não ficaria à vontade num figurino de grande burguês. “O Coração das Trevas” foi publicado na época eduardiana, mas contextualiza-se numa era que descende da rainha Vitória e extrapola a de Eduardo VII: o imperialismo, que tem início por volta de 1870 e declina em 1914.

As primeiras páginas do livro lembram que um dia o país anglo-saxão foi também uma terra de bárbaros, então dominada pelos romanos. Ao começar dessa forma, Conrad naturalmente nos adverte sobre certas ilusões imperiais, ao registrar que o país que adotou foi, algum dia, o Congo de outra “metrópole”, chamado Britânia e conquistado por Claudio. Roma desapareceu depois de 500 anos na condição de potência mundial, e o agora Império Britânico também desapareceria, parece profetizar. A propósito, cada vez mais os impérios duram menos tempo, desde então. O mundo demorava gerações para mudar na Antiguidade, muda muito rápido em nossa época, o que a princípio é péssimo para qualquer tipo de dominação, quanto mais as que dependem do tempo. De sorte que no futuro parece haver apenas duas alternativas, aliás repugnantes: ou a volta do totalitarismo — numa tentativa desesperada de manter a estabilidade sob a ameaça de ritmos cada vez mais alucinantes de informação — ou um conjunto de forças antagônicas, em pé de igualdade e numa disputa perpétua (salvo o concurso de uma hecatombe).

Porém, mais importante que a aceleração do tempo é a relatividade da história: a civilização se confunde com a barbárie e vice-versa, depende apenas das circunstâncias. A sociedade imperialista, tão fina e requintada, deu provas suficientes de barbaridade para Joseph Conrad, que a tornou coadjuvante em sua novela, cujo cenário vem a ser um dos tantos países vilipendiados da África. Coadjuvante sim: não tenhamos a ingenuidade de imaginar que o que mais importa em “O Coração das Trevas” seja a crítica severa ao empreendimento britânico. Essa crítica, circunscrita a uma conjuntura, é apenas o pano de fundo para questões de abrangência universal e bastante conhecidas, como o sofrimento humano e a morte.

Eric J. Hobsbawm, o eminente historiador inglês, diz que a partir de 1876 o mundo conheceu um novo tipo de império, o colonial, representado pelas potências industriais da Europa. Somente a Grã-Bretanha — a maior dessas potências — aumentou seu território em cerca de dez milhões de quilômetros quadrado, área que compreende todo o Brasil mais a metade da Argentina. Dentro do sistema colonial, as nações principalmente da África, Ásia e Oceania tornaram-se fornecedoras de matérias-primas indispensáveis à expansão industrial, o principal pilar de uma economia, na expressão do próprio Hobsbawm, já “globalizada”. O marfim, matéria-prima que justifica a empresa dos aventureiros conradianos no Congo, não constituía um desses produtos essenciais — entre eles o ferro, o cobre e a borracha — mas servia ao consumo de luxo, com aplicação variada. Teclas de piano, bolas de bilhar, broches e anéis, entre outros, eram feitos de marfim e representavam portanto a cosmética da sociedade vitoriana. Só que isso custou milhares de vidas. A civilização, depositária de valores humanitários e sinônimo por vezes de superioridade moral, curiosamente não ligava para o preço pago em função de suas frivolidades.

A visão que Conrad tem do empreendimento britânico não é nada lisonjeira: poderiam, se quisessem, acusá-lo de inimigo dos interesses reais. Pela boca de Marlow — narrador indireto, à sombra do silencioso protagonista Kurtz —, ele profere que o Congo parecia “fazer parte de uma sórdida farsa representada num cenário sinistro”. Talvez não acreditasse na moral puritana — representada por uma mulher — de que “é o trabalhador que dignifica o trabalho”. Para o escritor, isso não tem nenhuma realidade: o que impulsionou o imperialismo foi, pura e simplesmente, o comércio, cujo traço mais característico terá sido a destruição e a morte “mediante contratos perfeitamente legais”. Não há, aliás, como essa leitura perder sua atualidade. A descrição daqueles trabalhadores escravizados — feixes espectrais de ossos — é de uma humanidade pungente, ao passo que o Conrad não hesita em denegrir o colonialismo na pessoa do contador-chefe da companhia exploradora. Trata-se, segundo ele, de “um manequim de loja (…) em meio à grande desmoralização”; da feição fria e calculista do mundo civilizado, moralmente injustificável. O ideal que impulsionava essa gente cobiçosa “era tão elevado, do ponto de vista moral, quanto ao de um ladrão ao arrombar um cofre”. Então, de repente, a palavra civilização adquire um novo e incômodo sentido: é o mesmo que ladroagem, para dizer pouco. Conrad desmistifica a civilização. Combate o colonialismo. Denuncia o imperialismo.

No aprendizado da história descobrimos que é fácil ser anacrônico. Julgar os homens do passado com o olhar do presente é um anacronismo, de modo que muita coisa se justifica, se torna aceita, em função de um olhar que se exime de fazer julgamentos. Muito bem — só não aprendemos que esse cuidado não pode ser cego ou tapado. Por exemplo, podemos às vezes cair na armadilha de que, no século 19 como na Antiguidade, um homem tratar o outro como escravo era normal. Seria normal, também, o escravo se ver como escravo, como objeto. Será mesmo? Conrad não concordaria, e nos autoriza julgar a situação pelo seu ponto de vista. Ele, que viveu durante o apogeu do Império Britânico, se sentiu “dominado pelo horror” ao testemunhar a flagelação causado pelo imperialismo: ele próprio esteve na África em suas viagens, podendo-se dizer que “O Coração das Trevas” não é pura ficção — resulta antes de tudo de uma experiência pessoal do autor. Portanto não é anacrônico condenar esse passado de horror e reafirmar que sim: foi um crime terrível! Muitos homens daquela época não achavam a escravidão normal, embora comum, e Conrad era um desses nobres cavalheiros.

Ok, mas não poderíamos esperar, por isso, que Conrad militasse necessariamente num partido progressista, de transformação social — ou de qualquer outra espécie. “O Coração da Trevas” transcende a realidade material e portanto histórica, e é aí que esse crítico contumaz se revela para nós em sua totalidade. Lança-nos em outro território, mais difuso e enigmático; um território de contrastes barrocos que opõe dois extremos. Estamos falando de algo que não desperta muita credibilidade entre os céticos, principalmente numa época tão marcada pela descrença como a nossa: a realidade do bem e do mal. Começamos a suspeitar, então, que aquele “inimigo dos interesses reais” britânicos não representava, por assim dizer, uma ameaça real, política. Conrad era susceptível ao dualismo, e isso não tem a ver com a impressão que a sociedade primitiva e explorada causava nos europeus: seus componentes diabólicos aos olhos alienígenas — manifestos em rituais animistas — são relativos, são julgamentos morais de uma civilização sobre outra. Importa dizer, o quadro pintado pelo escritor não é esquemático, como se, por outro lado, a sociedade europeia é que representasse o elemento negativo em jogo. Marlow e Kurtz o desmentiria, pois encarnam a crítica dessa sociedade, que supõe ter a “missão” de levar o progresso aos lugares mais remotos do mundo, ainda que, contraditoriamente, às custas da banalização do mal. Ambos encarnam o germe de uma força cósmica no interior de outra, exatamente como propõe o simbolismo do Yin e Yang, da filosofia chinesa.

A oposição entre luz e sombra é uma das características de “O Coração das Trevas”, com inegável tendência ao predomínio da escuridão (é claro que, em tese, o equilíbrio é perpétuo). Nesse jogo oscilante de claro/escuro, o oposto de civilização — portanto o explorado — não significa necessariamente o lado negativo da questão, tampouco civilização simboliza o positivo. Os invasores são pintados, a exemplo daquele tio e sobrinho que aparecem na história, tanto quanto um certo capitão sueco que deixa Marlow em sua Companhia, como criaturas amargas, malvadas, movidas entre si por intrigas, calúnias e ambições desmedidas e inconsequentes. Um deles até teria morrido, segundo esse último capitão, porque talvez não tenha sido capaz de “suportar o sol”, dando a entender que fossem ministros das trevas, fáceis de serem fulminados em contato com a luz. Em contrapartida, por um momento as coisas só pareceram claras a Marlow quando este surpreende um grupo de remadores negros e escravizados, confessando que era “um conforto poder contemplá-los”. Fugaz instante de compreensão, de sentido, em meio ao mistério opressivo de tudo.

De forma que o bem e o mal, para Conrad, se superpõem aos valores culturais como forças imanentes da natureza, do cosmo — a imagem simbólica da floresta —, a despeito da sociedade e do lugar. É certo, qualquer sociedade pode manifestá-los, de sorte que impregnam o tecido da existência, constituindo talvez o que há de fatalidade na visão do escritor.

O narrador (não mais onisciente) faz uma declaração importante, dizendo que para Marlow “o significado de um episódio não estava no seu interior, como um caroço, e sim do lado de fora envolvendo a história”. Interpretamos tal declaração no sentido de que ao protagonista a psicologia conta menos que a metafísica. Por tabela, talvez se possa aplicar a mesma lógica ao autor do romance, Joseph Conrad. Para Conrad — e mesmo para o leitor desse livro, penso eu — o peso da reflexão metafísica em “O Coração das Trevas” conta mais que a composição dos caracteres. Ou seja, mais do que surpreendidos por conflitos interiores, reparamos que a nota dominante no livro é o mistério do mundo à nossa volta, o insondável e inquietante enigma da vida. Em outro argumento, a certa altura do relato, diz Marlow: “do lado de fora da cerca, a selva silenciosa que rodeava a minúscula clareira [onde ficava um posto comercial] me fazia pensar em algo poderoso e invencível, como o Mal ou a Verdade, a aguardar pacientemente o fim daquela invasão”. Portanto, é como se o objeto do livro fosse uma tentativa de sondar os meandros da realidade transcendente, o universo que nos contém, sem naturalmente chegar a lugar nenhum. A selva é esse mundo exterior, denso e impenetrável, e do qual não alcançamos o significado último — do qual, aliás, podemos ser facilmente expelidos!

“O Coração das Trevas” é um livro inóspito em mais de um sentido. Além da oposição luz e trevas, há também um limite claramente demarcado entre homem e natureza (ou universo), simbolizada pela floresta. A floresta é perpassada por um silêncio e uma quietude perturbadores, de modo que Marlow tem a sensação de os exploradores que sejam minúsculos invasores — micro-organismos, para usar uma referência cara ao cientificismo predominante, na época — observados por um meio-ambiente imensuravelmente grande e poderoso. Mas o que Conrad quer dizer reiteradas vezes com “silêncio” e “quietude”? Possivelmente, que o mundo não se revela, que é mesmo inescrutável, a despeito de nossas desesperadas tentativas de sondagem. Como o Deus de Isaac Singer, cala-se imperturbável e cruelmente ante a angústia humana. O homem aliás é apenas aquele germe que adoece o corpo — o ambiente em que se manifesta —, e transforma o cenário em terra arrasada, em desolação, despovoamento e violência, e do qual o Congo espoliado é apenas um exemplo dissecado. Compreende-se perfeitamente por que T.S. Eliot se entusiasmou com esse livro, a ponto de citá-lo originalmente na epígrafe de “The Waste Land”.

Conrad engrossa as tintas de sua pintura ao aderir aos adjetivos. Mas, afinal, sem adjetivos não há subjetividade, e a subjetividade é fundamental à arte conradiana, repleta de símbolos e sugestões. A atmosfera do livro é lúgubre, fantasmagórica, simbólica. Pode não ser uma tendência observável em outras obras do autor, mas a intromissão do fantástico parece se fazer, aqui, naquela representação que não se pode ignorar das Parcas, as duas (embora não três) irmãs que tricotam no escritório onde Marlow efetiva sua contratação, na primeira parte do livro. Trata-se flagrantemente de uma irrealidade, de uma sombria invasão de outro mundo neste mundo. Conrad, além de fatalista, acredita no destino: eis a explicação, talvez, de por que Marlow singra as águas plácidas do Tâmisa convertido em Buda. A ascese do personagem pode até ser um anelo do próprio escritor, afinal descrente de qualquer alternativa que não seja espiritual para esse plano.

À parte a crítica que se faça a este mundo, sua condição, conforme Conrad, independe dos homens, e se nada pode alterar seu destino. Conclusão: o inimigo do Estado, em “O Coração das Trevas”, não nos oferta nenhum consolo ou perspectiva. Por outras palavras, sua resposta ao nosso drama é estranha à ação e flerta com a quietude de um monge na sagrada posição do lótus.