A madrugada respira devagar. A rua fica quase vazia; há poeira nos limiares, o poste range e o cão não late. Dentro das casas, um rádio aceso costura vozes cautelosas, e um fio de luz escapa pela cortina. No interior de Goiás, esse silêncio conhece a hora do pasto, o chiado do fogão a lenha e a sombra das varandas. A cidade escuta a si mesma e permanece sem resposta. Nessa penumbra, cada objeto ganha peso demais; o alívio não aparece. José J. Veiga fez do cotidiano fábula e do absurdo regra doméstica. Onde havia rotina, abriu uma fresta; onde havia convívio, deixou um tremor que não passa.

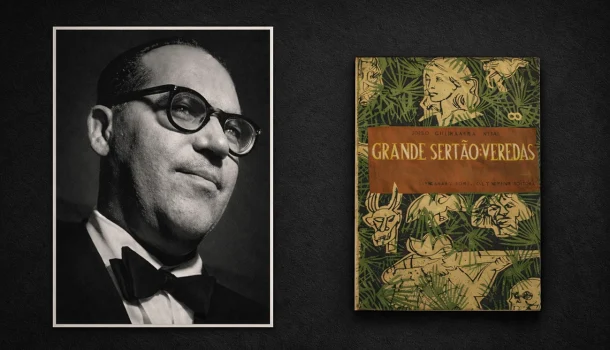

Nasceu entre Corumbá de Goiás e Pirenópolis e morreu no Rio de Janeiro. Na mesma Corumbá de Goiás, Bernardo Élis (1915–1997) também veio ao mundo, mais tarde imortal da Academia Brasileira de Letras. Os dados de vida são poucos, e a obra excede qualquer moldura. Formou-se em Direito, trabalhou em rádio e jornal, levou vida discreta e estreou aos 45; prontidão sem alarde. O nome inteiro é José Jacinto Veiga; nas lombadas, José J. Veiga. O essencial está em como a infância rural, os campos do cerrado goiano e as sombras da roça se sedimentaram nos livros.

A travessia profissional desenha um mapa de escuta. Foi radialista no Rio, com diploma em 1943; depois, em Londres, trabalhou em estúdio de vidros baços e relógios pontuais; de 1945 a 1949, na “BBC”, dirigiu a voz ao Brasil. No regresso, escreveu em “O Globo” e na “Tribuna da Imprensa” e assumiu a editoria da revista “Seleções do Reader’s Digest” (edição brasileira). Mais tarde, coordenou o Departamento Editorial da Fundação Getulio Vargas e editou, por anos, o “Informativo FGV”. O exercício público conviveu com o recolhimento privado: leitor que acumula material e o guarda. Quando publica, o gesto já carrega tensão. A respiração permanece contida.

O universo literário parece simples à primeira vista, porém nada ali se mantém manso. Há as vilas sem sobrenome, as ruas e as oficinas, os carroceiros e os marceneiros, os vizinhos que se cruzam e arriscam confidências na sombra do balcão. Em volta, existe uma estranheza sem fogos. A ameaça não tem contorno definido. Ora boato, ora decreto, ora um rebanho que toma as esquinas e trava o trânsito da fala. Há risos breves que aliviam o peso, um humor de borda, quase tímido, que afasta o colapso. A linguagem permanece contida e não levanta a voz. Prefere o passo certo e a precisão, ciente de que cada palavra gasta algo do corpo.

“Os Cavalinhos de Platiplanto” (1959) inaugura o repertório com o estremecimento da infância. Os contos amanhecem à mesa posta, no quintal e na conversa, e, de repente, aparece um desvio. A “tranquilidade catastrófica” conduz pela mão até o ponto em que a realidade se dobra e continua, igual e outra. A inocência não cai de uma vez; perde-se por infiltração, no gesto comum que, de súbito, carrega um sinal. O livro funciona como espelho comprometido e devolve a imagem com a margem vazada.

Em 1966, “A Hora dos Ruminantes” adensa a pressão. Manarairema, vila inventada, é tomada por cachorros e, depois, por bois; presenças maciças que não negociam. O trânsito para, a rotina mingua, e as palavras desaprendem de si. Há alegorias possíveis, mas o romance não depende delas. O livro respira sozinho, com a precisão de um rito mal lembrado. Soam cascos nas calçadas; a ocupação é paciente, sem monstro e sem profecia.

Em 1972, “Sombras de Reis Barbudos” amplia o circuito do controle. O que se fixa é a coreografia da opressão: a desconfiança instalada e o labirinto administrativo que confundem e cortam. A data importa. O Brasil vivia o endurecimento dos anos do AI-5 e da censura, e o romance circula nesse ar rarefeito sem acenar para a evidência. É uma cidade qualquer, são cidadãos comuns e existe a invenção burocrática que aprisiona o gesto. O efeito é íntimo; uma pedagogia do medo.

Entre um título e outro, Veiga depura um modo de escuta que dispensa estrépito. “A Estranha Máquina Extraviada” (1967), “Os Pecados da Tribo” (1976), “De Jogos e Festas” (1980), “Aquele Mundo de Vasabarros” (1982) e “A Casca da Serpente” (1989) formam continuidade. Cada livro testa um mecanismo de mínimo deslocamento; uma dobra quase imperceptível reordena a paisagem inteira. Há coerência sem repetição; as chaves mudam, e o timbre se preserva.

O cenário é de oficinas, feiras, cartórios e celebrações miúdas. Existem as bancadas manchadas de verniz, as balanças que rangem, os carimbos que batem e atrasam, as filas com papéis dobrados. No balcão, um funcionário pede outra assinatura e guarda a pressa do dia em um gesto pequeno; o poder cabe em uma caneta. A linguagem recua e abre passagem; as coisas falam primeiro. Veiga trabalha com pausas e respiros e confia no intervalo entre duas frases. A ética chega pelo cansaço das pernas e pela paciência gasta no guichê; a vila se olha e não se reconhece, e o leitor acompanha esse estranhamento.

A crítica percebeu cedo o desvio de eixo. “A Hora dos Ruminantes” tornou-se referência do fantástico político no país; o cotidiano minucioso toca o impossível e segue adiante. A invenção acende as dobras da realidade. A cadência baixa de Veiga ecoa em quem veio depois: leitores que escreveram as suas próprias vilas, atentos à energia dos ritos, às ordens sem rosto e às festas que guardam reparos antigos. O parentesco dispensa escola e nasce de um ouvido treinado para o assombro discreto.

Na biografia, o rádio ensinou ritmo e contenção: a lâmpada vermelha acesa, o vidro fosco, os fones apertando as têmporas. A redação treinou o corte e a paciência: a mesa de fórmica, o lápis apontado, o silêncio breve antes do ponto final. A editoria popular afinou a conversa com o leitor: as cartas empilhadas, os nomes sublinhados e o hábito de escutar a rua. Dessa escola ficou a discrição. Veiga desconfiava do barulho e preferia a dicção baixa, sustentada, atenta aos gestos da aldeia. Publicou sem pedir passagem, e, com o tempo, o lugar veio.

A permanência se explica por um tema que resiste ao calendário: o controle, o rumor e as normas arbitrárias. Cada década troca a máscara e mantém o gesto; aparecem brasões inéditos nos carimbos, portarias afixadas sem pressa e exigências que dobram papéis e vozes. Hoje, a leitura encontra modos discretos de intimidação e uma disciplina do silêncio. Os vilarejos de ontem espelham as cidades de agora, nas quais o poder não precisa marchar; basta atrasar respostas, multiplicar formulários e desalentar a conversa no balcão. O leitor reconhece esse cenário e segue atento.

O Brasil que percorre os romances aparece como testemunho transfigurado. A infância rural retorna como matéria e arquivo, decantada em pátios de terra e pastos curtos. Permanecem as serras de contorno baixo, as feiras sob lonas e os ofícios de mão paciente; sobretudo, a experiência compartilhada do medo e do desejo de contorná-lo. Nas vilas de Veiga, aprende-se a andar pelas bordas, a medir a fala e a negociar com forças opacas. O aprendizado se sente no corpo: a respiração fica contida, o ombro enrijece e a frase sai pela metade.

Ao entardecer, a luz escorre pelos telhados e a rua volta a caber no olhar. Uma janela fecha devagar; outra esquece o varal. Não há estrondo. A narrativa segue em passo baixo e insiste no detalhe que muda o lugar das coisas. Em “Os Cavalinhos de Platiplanto”, a perda da inocência desloca-se para os objetos, a cerca e o relógio. Em “A Hora dos Ruminantes”, o medo baixa o tom e ocupa o chão. Em “Sombras de Reis Barbudos”, o poder aprende a falar com voz de funcionário fatigado. Sinais miúdos do assédio cotidiano se evidenciam; os ouvidos saem mais atentos.

Uma biografia pode listar prêmios, datas e itinerários. Ele os tem, e eles pesam na prateleira. O essencial repousa nos lugares inventados para o inexplicável, cômodos de penumbra em que o cotidiano se alonga. A imaginação não se isola da história: enfrenta o real com delicadeza obstinada. A simplicidade concentra o foco: poucos elementos e intensidade suficiente.

Os mais velhos juram que a vila existe, e os mais novos reconhecem o desenho nos bairros periféricos. O mapa emocional coincide. O rádio permanece aceso, trocado por outros aparelhos. Alguém anuncia que tudo vai bem, e os cães passam em silêncio. A cidade contém a fala. Quem fecha o livro se detém nas frestas, no timbre das vozes e no resíduo que fica quando a frase termina. O essencial não tem pressa.

Aquela rua inicial persiste. O poste já não range. A poeira se deposita devagar no batente. Ninguém desliga o rádio. Em José J. Veiga, o absurdo se instala como costume, e a cidade continua a escutar o que ainda não sabe nomear.