A história acompanha a expansão de uma organização extremista em pequenos centros do noroeste americano. Jovens ressentidos, veteranos desiludidos e figuras carismáticas se aproximam em encontros discretos, levantam dinheiro com assaltos e constroem uma rede de propaganda que circula fitas, panfletos e conversas cifradas. Em paralelo, um agente do FBI observa indícios esparsos ganharem forma, seguindo trilhas que passam por oficinas mecânicas, lojas de armas e estradas secundárias. O avanço da investigação esbarra em jurisdições, egos e limitações de recursos, enquanto os criminosos aceleram a agenda violenta.

No Brasil, o filme estreou como “A Ordem”, dirigido por Justin Kurzel e protagonizado por Jude Law e Nicholas Hoult. A produção adapta o livro jornalístico “The Silent Brotherhood”, de Kevin Flynn e Gary Gerhardt, que registrou os episódios reais envolvendo uma quadrilha supremacista nos anos 1980. O roteiro condensa personagens e fatos, preservando a espinha factual: crimes para financiar militância racista, difusão de material doutrinário e tentativas de infiltração em movimentos locais. A atuação de Law enfatiza desgaste físico e mental do trabalho investigativo; Hoult interpreta o líder que oferece pertencimento em troca de obediência e violência.

O enredo avança por meio de ações que desenham um ciclo de causa e efeito: a necessidade de recursos leva a roubos; os roubos alimentam a propaganda; a propaganda atrai recrutas e estimula novos ataques. As reuniões em salas alugadas por poucas horas e os encontros em áreas rurais indicam uma tática de invisibilidade que confunde autoridades regionais. A cada passo, o FBI coleta fragmentos — testemunhos desconfiados, números de série, placas anotadas às pressas — e testa hipóteses que nem sempre se confirmam, o que amplia a frustração do protagonista e o isolamento em casa.

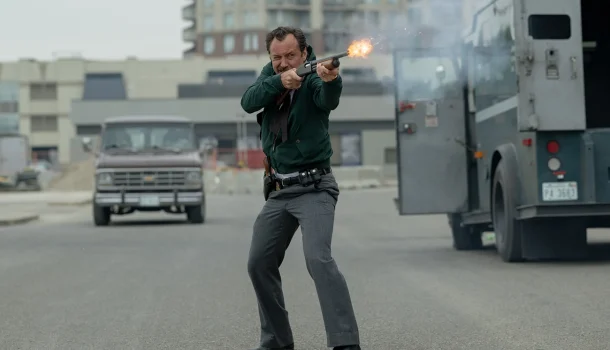

A encenação evita triunfalismo policial e glamour criminoso. As sequências de violência são breves, secas e muitas vezes vistas à distância, privilegiando o efeito dos atos nas pessoas e na comunidade. A fotografia aposta em azuis desbotados, brancos de céu encoberto e interiores amadeirados, criando uma paisagem de inverno permanente, adequada a personagens que parecem presos a um estado emocional entorpecido. O som, econômico, prefere ruídos de motores, portas e passos a sublinhados musicais insistentes, o que acentua a tensão de cenas em que qualquer movimento pode mudar um destino.

As relações dentro do grupo supremacista revelam hierarquia, ciúmes de liderança e disputas por prestígio. O carisma do chefe depende da promessa de ordem total, mas a rotina mostra dívidas, falhas logísticas e contradições ideológicas. Há discussões sobre quem merece confiança, sobre a conveniência de ataques públicos e sobre o risco de exposição. Essa instabilidade interna cria oportunidades para infiltrações e delações, ao mesmo tempo em que amplia a ameaça, porque decisões impulsivas se tornam possíveis quando a coesão é frágil. O filme valoriza essa ambiguidade sem oferecer uma catarse simples.

No campo do FBI, a narrativa mostra reuniões em que prioridades se chocam e métricas de sucesso competem com limites legais. A cooperação entre escritórios regionais, policiais locais e promotores depende de sincronia rara. Documentos demoram, grampos exigem autorização específica e deslocamentos longos consomem horas de trabalho. O agente vivido por Jude Law tenta conciliar pragmatismo com atenção às consequências do caso, em especial quando percebe que a propaganda extremista encontra solo fértil em lugares com desemprego, masculinidade ferida e falta de perspectiva. A investigação, então, deixa de ser apenas caçada e passa a exame de contexto.

Nicholas Hoult constrói um antagonista de sorriso contido, cuja força está na habilidade de traduzir frustrações difusas em um conjunto rígido de slogans. A promessa de fraternidade seleciona inimigos, oferece um lugar no mundo e impõe lealdade. A câmera observa a fabricação dessa retórica em pequenos gestos: a oferta de uma refeição, a distribuição de um panfleto, a pressão para que alguém prove comprometimento. A sedução do discurso se testa no cotidiano, onde contas atrasadas e humilhações acumuladas pedem respostas rápidas. O resultado aparece em atitudes que escapam do debate e buscam ação.

Kurzel mantém o foco em procedimentos, mas deixa espaço para vida doméstica e desgaste afetivo do agente federal. O casamento se ressente de ausências, telefonemas chegam em horários incômodos, e a casa perde a função de abrigo. Essa dimensão íntima não serve como contrapeso melodramático, e sim como lembrança de que investigações longas exigem atenção contínua a detalhes que raramente produzem gratificação imediata. O trabalho policial aparece como sequência de tentativas, relatórios, planilhas e esperas. O risco cresce quando a quadrilha percebe a vigilância e decide acelerar planos.

O recorte temporal dos anos 1980 permite observar técnicas de comunicação analógica, além de dificuldades de cruzamento de dados que hoje pareceriam triviais. Fitas cassete circulam entre estados, cartas codificadas sugerem rotas e apelidos, e o rádio amador funciona como canal de doutrinação e logística. A falta de coordenação nacional das forças de segurança, somada ao receio de judicialização de provas, produz atrasos que favorecem criminosos. O filme extrai tensão desse atraso, sem transformar a burocracia em vilã única, já que a proteção de direitos civis impõe limites que evitam abusos oficiais.

A adaptação do livro “The Silent Brotherhood” valoriza a pesquisa de base e organiza os fatos com clareza cronológica suficiente para orientar o público. As licenças dramatúrgicas, perceptíveis na fusão de personagens e na compressão de eventos, preservam a lógica dos acontecimentos. A opção por evitar cenas pedagógicas com longas explicações favorece a atenção aos gestos simples que constroem radicalização: a piada racista que vira senha, a leitura noturna que vira hábito, a ida a um encontro que vira rotina. O perigo não se restringe a atos espetaculares; ele se difunde em sociabilidades de garagem, churrascos e corredores de loja.

Visualmente, a direção prefere enquadramentos que comprimem personagens em portas, janelas e carros, sugerindo uma vida sempre vigiada. As cenas externas, com florestas úmidas e estacionamentos vazios, oferecem sensação de exílio dentro do próprio país. A escolha de locações e o uso de luz natural constroem um mundo de tons frios, onde a promessa de grandeza nacional aparece desgastada. Quando a violência explode, a câmera não celebra nem se detém; registra e passa adiante, concentrada nas consequências práticas para investigação e para as pessoas afetadas.

A questão central permanece ligada a pertencimento e ressentimento. A organização oferece identidade, linguagem compartilhada e um inimigo para culpar. A resposta institucional precisa de paciência, provas e cooperação entre órgãos, o que nem sempre compete em velocidade com o apelo emocional do extremismo. O filme sugere que o enfrentamento exige mais do que prisões: envolve vigilância de fluxos de dinheiro, responsabilização pública e políticas que reduzam o terreno fértil de recrutamento. A imagem derradeira de cadernos, panfletos e fotos arquivadas aponta para memórias reativáveis em períodos de crise econômica e política.

★★★★★★★★★★