Na Bahia do açúcar e das marés, a manhã sobe as ladeiras com cheiro de cais. Um menino aprende que a palavra ocupa o peito e dá passagem ao ar. Antônio Frederico de Castro Alves cresce no Recôncavo entre os livros da mesa e os pregões da rua; do lado de fora, o estalo que o Império chama de ordem. Ele percebe que a voz reúne estranhos no mesmo respiro. Enquanto o país trabalha cativo, o menino guarda a falta de ar dos outros e promete devolvê-la em voz alta.

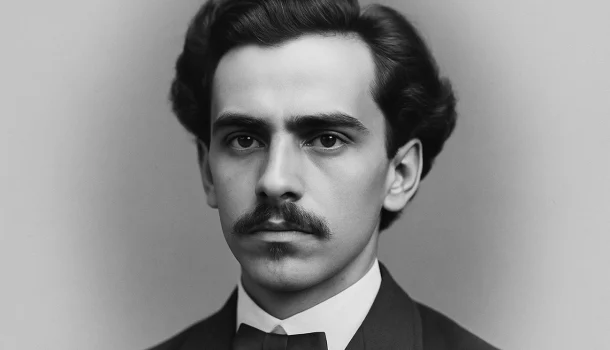

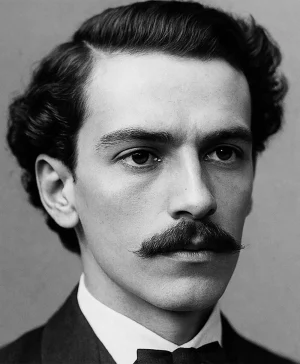

Sal e chamadas de rua atravessavam os vãos da Fazenda Cabaceiras quando, em 14 de março de 1847, nasceu o menino que o país aprenderia a ouvir. Entre a fazenda da comarca de Muritiba, hoje Cabaceiras do Paraguaçu (BA), e as cidades que o adotariam, correu uma vida breve: morreu em Salvador em 6 de julho de 1871, deixando uma voz que convocava estranhos para o mesmo silêncio. Poeta e tribuno, fez fama em grêmios estudantis e em teatros de Recife e São Paulo, enquanto o Império insistia em erguer-se sobre trabalho escravizado, apesar de o tráfico atlântico estar proibido desde 1850. O apelido “poeta dos escravos” não veio por decreto: colou no uso público da sua poesia. No arco editorial estão “Espumas Flutuantes” (Salvador, 1870), “Gonzaga, ou A Revolução de Minas” (1875), “A Cachoeira de Paulo Afonso” (Salvador, 1876) e “Os Escravos” (1883, póstumo); como emblemas dessa língua pública, os poemas “O navio negreiro” e “Vozes d’África”.

A infância, além de estudo e recitação, foi feita de paisagens onde o mar parece invadir a janela. O menino repete versos de ouvido, ajusta o fôlego e percebe que pode sustentar um período longo como quem recolhe uma rede. A família muda-se para Salvador e o mundo se alarga. No colégio, confirmam-se a memória incomum e a facilidade para declamar. No quintal, a retórica deixa de ser brincadeira e vira músculo. O Recôncavo, com suas igrejas de cal e ruas em aclive, dá medida às frases.

Recife o recebe adolescente, ainda com brilho de novidade. A Faculdade de Direito funciona como ímã de ambições públicas. Grêmios e saraus abrem espaço para quem domina a curva do período e a pausa certa. Ele encontra plateias ávidas, aprende a medir a respiração da sala, anota mentalmente a hora de baixar o tom. Em São Paulo, a cena se repete com outra intensidade: teatros cheios, imprensa atenta e o rumor público de um país que discute seu futuro sem tocar na ferida principal. A oratória ganha laboratório; a poesia encontra seu corpo definitivo no palco.

A obra que escreve é pensada para voz alta. Há romances e jogos de forma, mas o eixo está na convocação. “Gonzaga, ou A Revolução de Minas” expõe gosto pela história e pela cena pública. “A Cachoeira de Paulo Afonso” desata água dentro da língua, transforma paisagem em cadência. O salto acontece quando a indignação encontra forma segura. Escrito em São Paulo e datado de 18 de abril de 1868, “O navio negreiro” teve primeira publicação em 23 de junho de 1870 no “Jornal da Tarde”, antes de integrar as edições póstumas de “Os Escravos” (1883). Enfrenta sem didatismo de guia de museu: mostra ferros, correntes, pranchas, respirações contadas. Em seis partes, amplia o som até que o auditório ouça o que preferia manter longe. A anáfora cria trilho, a variação métrica dá maré, a ascensão dos verbos arrasta o ouvinte para dentro do porão. Recitar vira ato.

O impacto ultrapassa os círculos letrados. Estrofes chegam à rua, escolas repetem trechos, jornais publicam fragmentos, e abolicionistas encontram ali um arsenal de imagens e um argumento que dispensa juridiquês. O Império atravessa a década de 1860 entre a Guerra do Paraguai e debates morais cada vez mais agudos. A política institucional avança em passo lento, enquanto a esfera pública ensaia modernização pela imprensa e pelos salões. Nessa fissura, o jovem da Bahia encaixa sua maneira direta de dizer. A palavra, segura pelo ritmo, alcança pessoas que raramente frequentavam a leitura silenciosa.

A vida amorosa, intensa e intermitente, encontra capítulo decisivo com a atriz portuguesa Eugênia Câmara. A parceria, de palco e de bastidor, amplia ambientes e conflitos. Os dois rodam cidades, conquistam plateias distintas, medem forças com convenções sociais rígidas. O namoro alimenta cartas, poemas ocasionais, promessas de reencontros, mas a saúde curta não ajuda. A febre muda humores. A tosse interrompe planos. Amigos lembram que ele resistia no palco e, em seguida, desabava no travesseiro.

Em 1º de novembro de 1868, nos campos do Brás, em São Paulo, durante uma caçada, ao transpor uma vala com a espingarda apontada para baixo, a arma dispara e a carga de chumbo fere-lhe o pé esquerdo. Em 1869, no Rio de Janeiro, a amputação sela a necessidade da bengala, que vira signo. No palco, a ponta da bengala toca a madeira e a plateia entende que o orador entra ferido. A fala recusa o lamento. É cálculo respiratório e urgência. O gesto que começa prático adquire valor cênico, quase um metrônomo. A plateia, que antes seguia o fluxo por pura beleza sonora, passa a perceber o preço físico de cada curva de frase.

Em 1870, “Espumas Flutuantes” chega às livrarias de Salvador. Reúne mar, desejo, ironia e confronto moral em versos de andamento nítido. Algumas peças apresentam o autor; outras funcionam como chamada. “Vozes d’África” sustenta a denúncia em primeira pessoa, ampliando a escuta. “O navio negreiro”, já provado em leituras públicas, volta a cortar o auditório a cada repetição. “Os Escravos”, organizado e publicado depois de sua morte, fixa o repertório abolicionista e dá contorno definitivo a essa língua pública, direta e ardida.

Nem tudo coube em livro. Muito do que escreveu circulou em jornais e palcos, com versões de leitura e cortes conforme a ocasião. O poeta conhecia como poucos a mecânica da palavra dita. Escolhia a ordem dos poemas conforme a sala, alternava doçura e aço segundo a temperatura do ambiente, abria respiros, segurava um segundo a mais o silêncio antes do verso decisivo. Quem esteve num desses recitais fala em choro aberto e dedos presos no assento. A lembrança chega sem enfeite: dor concreta encontrando forma.

Esse talento de arena nasce de circunstâncias concretas. O Império, escravista até 1888, vivia o descompasso entre discursos civilizadores e correntes reais nas fazendas. A Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, ainda não havia sido sancionada quando ele deixou a cena. A economia seguia ancorada em mãos escravizadas, e o abolicionismo, embora crescente, mal alcançava o interior do país. A poesia dita abriu passagem. Professores levavam versos para a sala, oradores citavam estrofes em praças, jovens repetiam linhas aos domingos. O efeito político de longo curso não se mede só por leis que viriam depois, mas por lembrança partilhada.

Nos períodos de melhora, viaja, busca ar, volta para casa e esboça planos. Nos de piora, escreve com febre, dita quando falta voz e reescreve trechos como quem limpa a lente para ver claro. Amigos lembram humor rápido e melancolia de hora marcada. Havia dias em que bastava o céu abrir para ele prometer um livro novo; havia outros em que a janela imitava o mar e a cama virava uma pequena embarcação presa ao cais. A intensidade que o público tomava por bravura era, no quarto, técnica de sobrevivente.

A relação entre corpo e voz torna-se o centro dramático dos últimos anos. A doença impede as viagens longas, mas o chamado da plateia ainda convence. Há recitais em que a plateia inteira puxa o fôlego por ele, quase uma transfusão. Quando pronuncia as imagens do porão, concentra a culpa e a resistência acumuladas na década. É lembrança direta de açoites e de tráfico recentes, recado a senhores e a liberais tímidos, carta a gerações que ainda aprenderiam aquilo na escola.

Os jornais registram louvores e ataques. Parte da crítica o considera excessivo no gesto; outra parte entende que o país precisava desse excesso medido, dessa forma elástica capaz de comportar dor e convocação. Escreve para que o outro não finja que não ouviu. A beleza, quando surge, é efeito de precisão rítmica e de imagens firmes. O cansaço fica. A bengala, nesse período, já faz parte do discurso; encostada à cadeira entre um poema e outro, diz mais que qualquer diagnóstico.

Em Salvador, no inverno de 1871, a doença já lhe comia o fôlego. Na véspera, pediu um espelho, mirou-se em silêncio e pediu que o lembrassem como fora, que o cobrissem de flores e fechassem depressa o caixão. Manteve a lucidez até quase o fim, cercado por família e amigos. Na manhã de 6 de julho de 1871, aos 24 anos, a tuberculose venceu. No dia seguinte, foi sepultado no Cemitério do Campo Santo; décadas depois, os restos seriam trasladados para o monumento na Praça Castro Alves. A cidade guardou essa despedida em voz baixa.

Depois, a memória se sedimenta. Praças recebem seu nome, estátuas fixam a imagem com a bengala, escolas adotam poemas, professores sussurram versos para turmas inquietas. O século muda, e o Brasil tenta recontar a própria história com menos véus. A abolição legal chega em 1888 e não desfaz a desigualdade que atravessa o século seguinte. Nesse cenário, a leitura de “O navio negreiro” continua incômoda. O poema recusa a condição de relíquia inofensiva e exige que o passado seja encarado de frente; que o ar volte a ser contado.

Em tempos recentes, slams e saraus de periferia recuperam o gesto público do verso dito. Jovens poetas, muitas vezes sem retórica clássica, inventam andamento próprio e reconhecem no baiano um ancestral de arena. Professores filmam leituras de “Vozes d’África” em pátios de escola. Grupos de teatro retomam “Gonzaga, ou A Revolução de Minas” para discutir memória cívica. A cada retorno, a bengala reaparece e lembra que o palco também é lugar de corpos marcados.

Não há mármore capaz de contê-lo. A juventude atravessa as linhas, erra, insiste. Alguns poemas perderam força; outros ainda abrem ferida no ar. O conjunto permanece porque mexe no alicerce do país. O mar que ele mirava não era paisagem: era medida de justiça. A plateia deixa de ser moldura e vira lousa. E, quando o porão volta à boca de estudantes, não é citação: é cobrança de dignidade que o país ainda deve.

Na imagem final, a madeira do palco fica sozinha e a bengala encosta no risco da tábua. A luz baixa não encerra; guarda o rumor da sala, a maresia no ar, o ritmo das respirações. A cidade lá fora segue barulhenta e desigual. Em algum lugar, alguém abre um livro antigo e diz, devagar, o nome de um navio. A palavra ergue de novo a cortina. O resto depende de quem escuta.