A determinação é o abrigo do homem nas tempestades da vida. Mas o destino, esse sádico tirano, insiste em lembrar-nos de que nem sempre vencemos nossas batalhas só com bravura. Amores enérgicos, que um dia pareceram durar para sempre, acabam por esfacelar-se e são levados pelo vento, restando apenas memórias que dançam entre a ternura e a dor. Da frustração diante do que não pode ser mudado surgem, muitas vezes, posturas agressivas, raivosas, que lutam contra a impotência que teima em mutilar os sonhos de cada um. O imponderável desvia-nos da rota, transforma certezas em dúvidas, esperanças em despedidas. O sentimento amoroso não resiste ao passar dos anos, rupturas podem desencadear sofrimento atroz, e a inépcia quanto a aceitar o fim prenuncia traumas.

A solidão nem sempre encontra palavras justas o suficiente para traduzi-la. Carrega-se um peso que paralisa o corpo e fragmenta a alma, embaçando nosso olhar sobre a vida. Corre-se o risco de se perder de si mesmo e lançar-se a um abismo de silêncios. O recomeço é como cruzar um dédalo de perguntas sem resposta. Descortina-se um universo paralelo e mágico, santo e diabólico, onde se dão crimes de toda sorte, mocinhos e vilões trocam de roupa e de lugar sem nenhuma cerimônia, arrevesa-se a natureza das emoções e atira-se ao fogo o que deveria ser guardado e ficar para sempre, porto seguro para navegantes cansados dos mares procelosos da descrença de tudo.

Esse tumulto conceitual das coisas que nos elevam e daquelas das quais esforçamo-nos por fugir, mas que nos perseguem por toda uma vida, sem descanso, presente em qualquer um, fica ainda mais óbvio no momento iluminado em que nos deparamos com certas manifestações artísticas. No caso dos filmes, o amálgama de imagens desconcertantes por natureza, uma vez que nunca hão de se projetar com tanta perfeição na vida como ela é, e enredos tão triviais, a ponto de nos ressabiar por tão parecidos com a nossa própria história, é mesmo uma inexplicável alquimia, um feitiço. As desventuras de uma assassina profissional que tenta conciliar a rotina tão idiossincrásica de seu ofício com a educação da filha, pode não ter relação alguma com a jornada excruciante de um trabalhador digno, mas com “Kill Boksoon” (2023), o sul-coreano Byun Sung-hyun prova que a diferença entre sua personagem-título e qualquer um de nós é incomodamente miúda. Junto com outros seis títulos, os melhores do acervo da Netflix, “Kill Boksoon” foi um dos grandes destaques da plataforma há dois anos, e continua a ser um dos que mais surpreendem o público. Fugir do óbvio é mesmo uma especialidade do cinema da Coreia do Sul.

No Ju-han / Netflix

No Ju-han / NetflixMesmo com esse nome, “Kill Boksoon”, o drama de Byun Sung-hyun sobre uma família tão pequena quanto anticonvencional, tem personalidade. A influência óbvia do Tarantino de “Kill Bill”, a trilogia centrada na descompensação mental de uma mulher humilhada pelo noivo e espinafrada pela vida, deixa-se flagrar sem cerimônia, decerto, mormente na introdução, mas o sul-coreano sabe exatamente o que fazer para escapar da armadilha do remake involuntário. Despretensiosamente, a narrativa esbarra aqui e ali numa alusão um pouco menos sutil ao trabalho do americano, muito mais na forma que no conteúdo; no entanto, a própria história se encarrega de apontar o que a distingue, ajudada pelo desempenho sem par das duas protagonistas, sem dúvida o ponto alto do filme. O diretor-roteirista explora uma das grandes neuras das sociedades contemporâneas sem medo da patrulha do politicamente correto, cujo cerco fica cada vez mais sufocante, em especial num tema que desperta suscetibilidades ora com justiça, ora apenas inconsequentes e hipócritas.

Divulgação / Universal Pictures

Divulgação / Universal PicturesHá muitas ressalvas a serem feitas acerca de “Oppenheimer”, bem como alguns elogios sinceros. O quase bombástico longa de Christopher Nolan sobre o físico americano que desenvolveu o artefato mais mortífero já concebidos pelo homem é um filme bastante previsível, a despeito de narrar uma história de há muito conhecida de 99% da população mundial; prolixo, mesmo que suas imagens terminem por compensar a demoradíssima espera pelo desfecho — ou mesmo pelos lances mais sublimes —; um tanto confuso em seus despejamentos maciços de informações sobre o público. Mas é também denso e poético em seus milhões de detalhes certeiros sobre a vida de Julius Robert Oppenheimer (1904-1967), o cientista mais importante do século 20 depois de Albert Einstein (1879-1955), cujas ideias foram simplesmente fundamentais para que chegasse ao objetivo de que trata Nolan, da mesma forma que os estudos de Isaac Newton (1643-1727) e Hendrik Lorentz (1853-1928) guiaram o alemão até suas incontestáveis Teoria da Relatividade Restrita e a da Relatividade Geral, de 1905 e 1915, respectivamente. O diretor-roteirista volta a algumas quadras determinantes na vida de Oppenheimer, como se de uma hora para a outra fosse tragado pela tempestade solar com que Nolan ilustra o prólogo. O espectador se defronta com os grandes olhos claros de Cillian Murphy mesmo nas sequências em que Oppenheimer, já um intelectual e um homem da ciência reconhecido com todo o mérito, é acossado pelos membros da Comissão de Energia Atômica (AEC na sigla em inglês) do Senado americano, presidida pelo almirante Lewis Strauss (1896-1974), representante da Virgínia Ocidental na Câmara Alta do parlamento pelo Partido Republicano. Uma coisa é certa: sem Oppenheimer, não teria sobrado ninguém.

Divulgação / Netflix

Divulgação / Netflix“Meu Nome é Chihiro” dá a impressão de ser uma espécie de tributo à heroína de Hayao Miyazaki, e, de certo modo, a inferência procede. Assim como a personagem-título de “A Viagem de Chihiro” (2001), Oscar de Melhor Filme de Animação, a protagonista do longa de Rikiya Imaizumi também é dona de seu próprio nariz e corajosa um tanto além da medida e demonstra preferir manter-se em constante deslocamento a se relegar à condição de mera espectadora da vida, sua e dos outros, contemplando tudo em perturbador silêncio até que não suporte mais e exploda em ódio e autodestruição. Apesar de todos esses pontos de contato, existem aspectos que distinguem-nas e, claro, é uma saborosa provocação que Imaizumi faça de sua Chihiro uma ex-prostituta sem conta alguma a acertar com o passado.

Divulgação / Charades

Divulgação / CharadesA serenidade das primeiras cenas de “Aftersun” enganam. Num quarto de hotel, um pai e sua filha trocam impressões sobre a relação dos dois, a menina, claro, querendo disfarçar a verdura de seus nove anos, julgando aquele homem de suaves três décadas um ancião um século mais idoso, certamente por poder observar de muito perto suas atávicas manias, seus anseios malogrados, seu rosto de invencível melancolia frente à lembrança de um casamento recém-desfeito, o que parece ter extravasado para todos os aspectos de sua vida, como o chorume que emana de um corpo sem vida. Charlotte Wells acessa suas próprias memórias ao traçar o perfil de Calum e Sophie, os infelizes protagonistas de seu belo filme, e então se compreende de onde vem toda aquela coisa tão autêntica, destrutiva e terapêutica como o fogo, em que grande parte do público se reconhece de imediato. Aos dezesseis anos, a diretora-roteirista perdeu o pai, e embora já se ressentisse de sua ausência, uma vez que morava em Nova York e ele em Londres, esse outro afastamento, compulsório e definitivo, a dilacerou. Seu texto equilibra passagens assumidamente doídas com lances nos quais se vislumbra o clarão de esperança que permitiria aos dois sonhar com dias melhores, unindo poesia e técnica para contar a história comum de gente comum. E é assim que seu trabalho emociona e ampara.

Scott Garfiel / Netflix

Scott Garfiel / Netflix“O Pálido Olho Azul” sobrepuja o básico da narrativa de suspense. Socorrendo-se de elementos técnicos, Scott Cooper tem o condão de ressuscitar o interesse por um dos mais ousados escritores de todos os tempos, ao passo que escapa ao óbvio escolhendo fixar-se nos detalhes que seduzem sua audiência, seja pelo olhar, seja pelo que é dito. A impecável fotografia de Masanobu Takayanagi dirime qualquer dúvida quanto as pretensões de Cooper, transportando o espectador para o cenário, tão aterrador quanto lindo, do Vale do Hudson, nas imediações da Nova York de 1830 durante um inverno rigoroso, que se encarrega de tornar o clima especialmente lúgubre. Adaptado de um romance de Louis Bayard, o roteiro do diretor se aproveita do frio para fazer com que seus personagens circulem pelos lugares cheios dessa beleza diabólica que choca, mas também mesmeriza.

Kirsty Griffin / Netflix

Kirsty Griffin / NetflixFaz algum tempo que o faroeste, gênero cinematográfico genuinamente americano, vem se apresentando sob pontos de vista completamente inéditos. A adaptação de Jane Campion para a novela “The Power of the Dog” (1967), de Thomas Savage (1915-2003), nunca editada em português, revela, por exemplo, o componente homossexual de seu protagonista, Phil Burbank, de Benedict Cumberbatch. Seu pouco gosto para com as pessoas decorre do fato de ter perdido Bronco Henry, o amigo por quem se apaixonara, e nunca ter sido capaz de digerir essa grande tristeza. Peter Gordon, vivido por Kodi Smit-McPhee consegue identificar o problema e, a partir desse instante, o garoto enxerga em Phil o que Bronco Henry fora para esse seu contraparente a contragosto. Phil, por seu turno, também vai tendo o coração um pouco mais amolengado, se compadecendo do rapaz, querendo ensinar-lhe coisas. Inversamente ao que se tem em “O Piano” (1993), outra grande passagem do cinema em que o talento de Campion também se impõe, o envolvimento romântico entre Phil e Peter fica apenas subentendido, o que, por óbvio, se justifica em se considerando o contexto em que a subtrama toma corpo. Assim mesmo, o caso dos dois rouba as atenções, em especial por causa da forma como Rose se comporta frente à atração magnética de um pelo outro. A natureza perversa de Phil se manifesta mesmo quando a vida parece lhe dar boas razões para se emendar. Se antes o rancheiro via a presença feminina da personagem de Kirsten Dunst — a mulher com quem o irmão de Phil, George, de Jesse Plemons, se casara — à luz de uma ameaça que precisava combater, agora o perigo é ele próprio, de forma que seu interesse sincero por Peter soa como uma vingança, detalhadamente estudada, mas que receberá o contra-ataque devido. Vilão tornado anti-herói, o caráter dúbio do personagem de Cumberbatch é a cobra que ele nietzschianamente fez de questão de agasalhar em seu peito, e que agora está prestes a envenená-lo. Em 2022, “Ataque dos Cães” foi duplamente laureado pelo Globo de Ouro: ganhou os prêmios de Melhor Filme e Melhor Direção, para Campion.

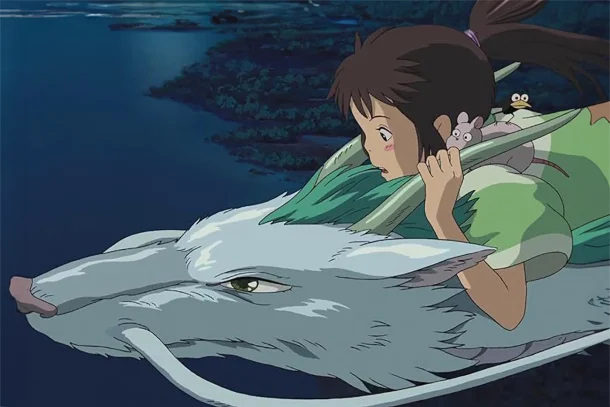

Divulgação / Studio Ghibli

Divulgação / Studio GhibliAos dez anos, Chihiro é uma menina que, como quase todas as outras crianças da mesma idade, pensam que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo, e, claro, vira uma fera ao saber que terá de se mudar com os pais. Eles dão início a essa longa viagem, mas a menina nota que alguma coisa dera errado. Seu pai certamente se perdera e conduzira a família para a entrada de um imenso túnel, guardado por uma estátua. Ainda que a situação se apresente o seu tanto inusitada, os pais de Chihiro entram, levando a menina consigo. Depois de andarem por algum tempo, chegam a um vilarejo aparentemente abandonado, embora haja um restaurante em cujo balcão estão servidos vários pratos. Enquanto os pais se fartam, a protagonista sai num passeio e conhece Haku, que lhe recomenda deixar o povoado o quanto antes. Chihiro fica impressionada com a veemência do menino e volta correndo ao encontro dos pais. Para sua surpresa, nessa fábula sobre autoconhecimento e procura de respostas para os insondáveis mistérios da existência, ela se depara com dois porcos gigantescos. Começa um novo caminho para Chihiro, através de um mundo fantasmagórico, cheio de seres monstruosos e completamente hostis à presença humana.