Um bico de luz pendurado range no fio; no quarto de tábuas, a sombra vence. A água, escura e espessa, esfrega o barranco e traz cheiro de sabão barato e gasolina. No fogão, a panela cobra resposta e só devolve um bafo ralo. A mão que empurrou o carrinho de papel o dia inteiro abre, agora, um caderno costurado com linha grossa, salvo do lixo. Carolina escreve para deter o dia antes da perda; mede as frases com a mesma urgência com que mede o arroz. Os filhos respiram pesados no colchão fino. O bairro apaga; dentro do caderno, uma cidade acende.

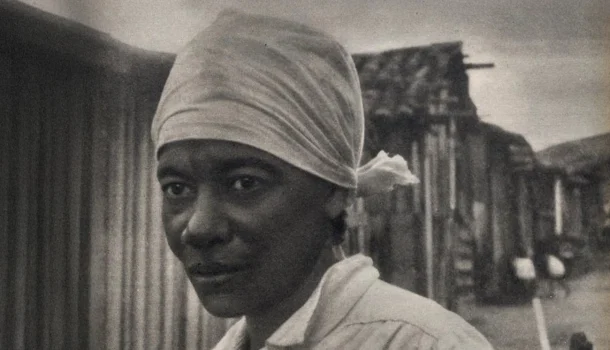

Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 14 de março de 1914. No quintal de terra batida, as vozes dos mais velhos rondavam o fogão de lenha; na escola, o Colégio Espírita Allan Kardec coube por poucos meses, suficientes para acender a febre da leitura. A década de 1930 encurrala oportunidades e empurra famílias do interior mineiro para a cidade de São Paulo, que se industrializava: linhas de montagem, ônibus cheios, aluguel que não espera. Em 1948, finca o barraco no Canindé, às margens do Tietê, território de madeira, barro e promessa quebrada. A cidade pede força; ela responde com trabalho e cadernos. Daí em diante, cada página vira inventário de sobrevivência.

Na Estação da Luz, o relógio de ferro marca a hora; passos se espalham pelo piso de pedra; os alto-falantes chamam partidas e chegadas, nomes falham no chiado. A cidade exibe brilho e falhas: aluguel cobrado adiantado, placas manuscritas que recusam quem não tem referência, filas no posto de saúde. Entre empregos de cozinha e quartos de fundos, tentam encaixá-la num silêncio útil; ela guarda canções e recortes no bolso do avental. No verão, as margens do Tietê alagam e deixam lodo quando a água recua. Daquele chão úmido, sairiam páginas que bateriam à porta dos apartamentos do centro.

Há três filhos: João José, José Carlos e Vera Eunice. A urgência cresce. Vêm as contas de luz e água, vencimentos que não esperam. Carolina empurra uma carroça improvisada, percorre ruas do Brás e da Mooca, negocia no armazém; o lápis engrossa a coluna do fiado; o troco some. Recebe risos de balcão e portas que se fecham no nariz. Ao anoitecer, pesa grãos e papel e, muitas vezes, abre o caderno e registra; a folha fica marcada de grafite e gordura, enquanto a panela ainda está fria.

Daquela rotina brota uma regra de escrita: verbo curto, corte seco. Nos diários, Carolina data o dia, aponta o preço do alimento, anota a visita do cobrador e o aviso de despejo com carimbo. Sem adorno: ocorrência. A crítica nasce do chão: do horário do caminhão de lixo, da fila no posto, de um agente que manda seguir. Cada folha encosta o país nos objetos do cotidiano, recibos, bilhetes, gestos, e prende a vida ao relógio do dia seguinte.

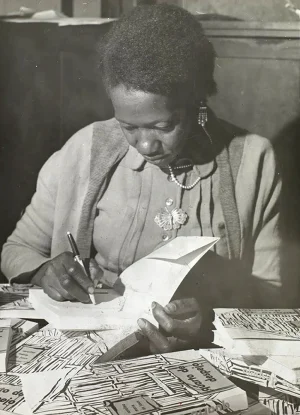

Em 1958, um repórter entra pelo corredor de terra para cobrir um evento comunitário. Vê cadernos amarrados com barbante perto do fogareiro, abre um, lê em voz baixa. Audálio Dantas publica trechos na “Folha da Noite” e, depois, em “O Cruzeiro”, e trabalha para que o diário vire livro. A mediação vira assunto central: quem escolhe as passagens, quem corrige, quem assina contrato, quem define capa e orelha. Mesmo filtrada por redações e editoras, a dicção de Carolina atravessa intacta; encerra o parágrafo com a mesma assinatura de sempre: data, verbo, necessidade, e um papel que guarda marcas de mão.

O livro chega em 19 de agosto de 1960 pela Francisco Alves. Na gráfica, linotipos aquecem o chumbo; rolos cobrem o papel com tinta fresca. Em poucas horas, pilhas ocupam mesas de novidades no centro; em uma semana, dez mil exemplares saem das livrarias paulistas. A notícia se espalha em rádios e jornais; convites se acumulam. Ela atravessa auditórios, sobe degraus, assina dezenas de dedicatórias com caneta azul. O sucesso traz outra coreografia: perguntas que checam escolaridade como provocação, sorrisos condescendentes, entrevistas que tentam domesticá-la. Carolina mantém o rosto firme, responde sem enfeites; quando o entrevistador força, ela volta ao que viu e anotou.

Depois vem “Casa de Alvenaria”, 1961, novamente com Dantas e a mesma editora. O diário acompanha mudança de endereço, contas pagas em dia e a instabilidade que insiste: contratos, idas e vindas, fotografias em salas que não eram suas. A ascensão tem escadas irregulares e custos invisíveis. Décadas mais tarde, em 2021, a Companhia das Letras publica a obra em dois volumes, “Osasco” e “Santana”, preservando a grafia e o pulso do original, sob orientação de um conselho editorial majoritariamente de mulheres negras. O efeito é imediato: ao leitor, chegam as pausas de Carolina, os atalhos de ortografia, a música interna que há anos ficara domada. O texto ocupa de novo o espaço da autora; sem filtros de salão, respira inteiro.

O êxito não organiza a conta do mês. Nos contratos, letras miúdas dividem direitos; carimbos roxos marcam prazos e adiantamentos; um cheque cruzado chega dentro de envelope pardo e não cobre o aluguel. Há versões de bastidor, cláusulas disputadas, porcentagens retidas em escritórios que ficam longe da periferia. Entre coquetéis e entrevistas, Carolina ainda conta moedas, confere recibos, guarda comprovantes dobrados no bolso do casaco. A mesma cidade que aplaude no auditório pede assinatura em papéis que apertam. Ao fim do dia, ela devolve o envelope ao fundo da gaveta e prepara o jantar com o que tem.

Em 1961, ela entra num estúdio abafado para gravar “Carolina Maria de Jesus: Cantando Suas Composições”. Um técnico ajusta o microfone; a fita gira; ela testa a voz, pás breves de percussão marcam o andamento. A barreira principal tem outro endereço: a porta de quem decide repertório e tiragem, quem liga para as lojas, quem aposta ou arquiva. As canções trazem panela, água, rua; o mercado espera outra coisa. O LP sai com capa simples, chega a poucas prateleiras, e encontra escuta em vitrolas de salas apertadas. Fica ali, registro nítido de um alcance que o salão elegante não soube medir.

O silêncio chega devagar. O telefone de disco passa dias sem girar; a agenda, antes rabiscada de compromissos, abre em páginas brancas. Recortes de jornal, presos por um clipe, escurecem na parede do quarto. As livrarias desmontam a pilha do seu livro e empilham lombadas novas. Há doença e cansaço; no posto, ela recebe um número, espera em banco de madeira, volta para casa com um papel carimbado no bolso. No extremo sul, em Parelheiros, o ônibus demora e vem cheio; a viagem até o centro consome horas. A cidade que a aplaudiu no palco deixa seu nome esquecido no telefone. Ela soma trocados, guarda recibos, fecha a porta ao anoitecer.

Ainda assim, a escrita permanece. “Diário de Bitita”, publicado postumamente, primeiro na França, em 1982, depois no Brasil, em 1986, volta à infância e abre a tampa do quintal: balde no poço, sabão que racha os dedos, livro emprestado escondido sob o travesseiro. O texto recolhe castigos, apelidos, a desconfiança que ronda quem gosta de ler; reata a conversa com uma menina barrada à porta da escola. Sem pose: lembrança com data e cheiro de fumaça. Ao fim das páginas, ficam a poeira do terreiro e um caderno de capa gasta, guardado como se fosse o único bem.

Fevereiro de 1977, Parelheiros, extremo sul de São Paulo. Há dias a respiração apertava; caminhadas curtas pediam cadeira e pausa; no posto de saúde, atendimento rápido, alívio breve. Na madrugada de 13, o ar falta de vez. O quarto guarda calor e um cheiro agridoce de remédio; depois da chuva, o telhado pinga em ritmos curtos. Vizinhos acendem luzes. A pressa organiza uma saída; o caminho de terra bate no assoalho do veículo; a cidade, longe. O registro médico indicaria a causa: insuficiência respiratória. Aos 62 anos, Carolina para. O bairro amanhece com passos na rua e vozes baixas no portão. Velório simples, caixão claro, flores baratas. Os filhos recebem abraços; o atestado fica nas mãos deles. Na parede, um calendário com contas presas por clipes; no fogão, a panela ainda úmida. Do lado de fora, a terra vermelha gruda no sapato de quem veio dizer adeus.

Depois, quem ficou reorganiza a vida em torno dos livros. Professores abrem exemplares gastos; mediadoras de leitura passam cadernos de mão em mão; bibliotecas comunitárias registram retornos. Em 2017, o título entra no vestibular da Unicamp; em 2023, vem à luz “O Escravo”, sinal de arquivo vivo. Reedições guiadas por conselhos majoritariamente de mulheres negras preservam grafia e respiração; o debate sobre contratos e percentuais chega às mesas públicas. O luto vira presença: cantos amassados, capas marcadas, o nome de Carolina escrito no quadro.

Hoje, o Tietê corre entre muretas e a cidade passa por cima. Em escolas, livros com fita adesiva no dorso circulam entre turmas; nos sebos, capas desbotadas chamam leitores; rodas de leitura ocupam pátios e centros culturais. As editoras mantêm a grafia original nas reimpressões; pesquisadoras examinam papéis; coletivos organizam leituras abertas. A voz encontra novas bocas e retorna à rua.

Antes de toda leitura, houve uma noite. Uma travessa de alumínio vazia; a goteira batendo num prato esmaltado; o pavio fumegando. A mão, com cheiro de sabão e ferrugem, segura o lápis curto; a madeira do tampo arranha o papel. Os filhos dormem enovelados; a palavra busca outra, e outra, até que o barraco estende fronteiras invisíveis. Na folha nascem nomes, valores, datas, o rosto do cobrador, a ameaça do despejo; persiste uma esperança teimosa de amanhecer. Ali, onde nada sobrava, uma voz funda permanência.

Ficou um legado feito de substantivos. Pede leitura atenta e mãos limpas sobre o texto. Em acervos escolares, prateleiras metálicas e caixas de papelão, os exemplares seguem circulando. Toda vez que alguém escreve o próprio nome no caderno da escola e copia uma frase dela, Carolina continua. O fim, no papel, não existe. A página vira; outra folha aguarda; uma mão, ainda marcada de grafite, leva a palavra para a rua.