A casa respira fundo antes dele. A claridade pisa leve no piso antigo, abre fendas na madeira que estala como fogo mordendo lenha úmida. O escritor envelhecido recolhe papéis e poeira, balbucia segredos à parede que guarda retratos, anotações, grifos que se enredam num mapa secreto. Há um cheiro de chuva que não chega; há livros que pesam mais que móveis. A cidade murmura ao longe, uma banda de lata arrastando o último compasso. Ele estudou a natureza íntima da violência, e a delicadeza do que sobra quando a voz falha. A mão, que um dia cavalgou páginas, agora segura o copo. E o copo, transparente, suporta o sertão inteiro.

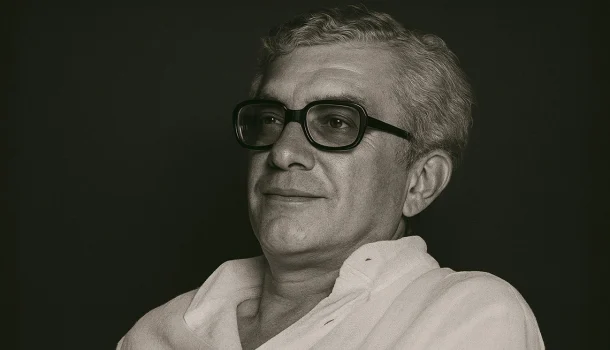

A cena inicial pede discrição. O homem se chama Ricardo Guilherme Dicke, nasceu em 1936, no arraial de Raizama, Chapada dos Guimarães; mudou-se criança para Cuiabá, filho mais velho de sete, herdeiro de um sussurro que brotava das cavernas e corria pelos rios sinuosos do planalto. O traço paterno, alemão; a cadência materna, brasileira. O menino que mirava a borda da serra aprendeu cedo a decifrar o vento, a reconhecer a fala dos bichos, e a perceber que o tempo se desdobra em camadas visíveis na pedra, cicatrizes de sol e chuva, linhas que guardam histórias mais antigas que a memória da família. O Brasil literário, entretanto, ficava distante, em outra estação de trem. É detalhe repetido nos registros e nos verbetes; não explica nada, mas ilumina o pano de fundo.

No final dos anos 1960, Dicke submeteu à banca austera do Prêmio Walmap de Literatura um romance ruminado no nervo: “Deus de Caim”. Naquela temporada, o Walmap ainda reinava como o prêmio literário mais importante do país, capaz de lançar carreiras e redefinir destinos. Foi distinguido com menção honrosa, reconhecimento que, dado o prestígio do júri formado por Guimarães Rosa, Jorge Amado e Antonio Olinto, tinha valor de marco inaugural. Para um escritor que carregava o Centro-Oeste no bolso, foi como se se abrisse um portal: a imprensa noticiou; críticos falaram em um estampido seco, uma prosa sem verniz e uma imaginação que fermentava na poeira do sertão. O romance saiu em 1968 e deixou marcas profundas: o corpo estendido na rede, moscas zunindo como relógios descompassados, uma gravidade que impunha contenção, mas recusava apagar o eco.

“Deus de Caim” jamais se deixou aprisionar sob o rótulo de regional. Tornou-se um atlas da secura humana: famílias estendidas até a borda da fome, homens que marcham para dentro de si, mulheres que guardam um saber cifrado, santos domésticos moldados em terra fendilhada. A prosa de Dicke avançava em cortes bruscos ou se demorava em frases largas, como um rio que ora rompe as pedras, ora se curva em calma. A violência não exigia adjetivos, a piedade, menos ainda. Muitos tentaram aproximá-lo de “Grande Sertão”, por hábito crítico, mas ali não havia herança, havia invenção. O sertão de Dicke não era prolongamento do de Rosa; era outro corpo, febril e íntimo, sustentado por pó fino, fé urgente, sombras cerradas e tremores que teimam em resistir ao esquecimento.

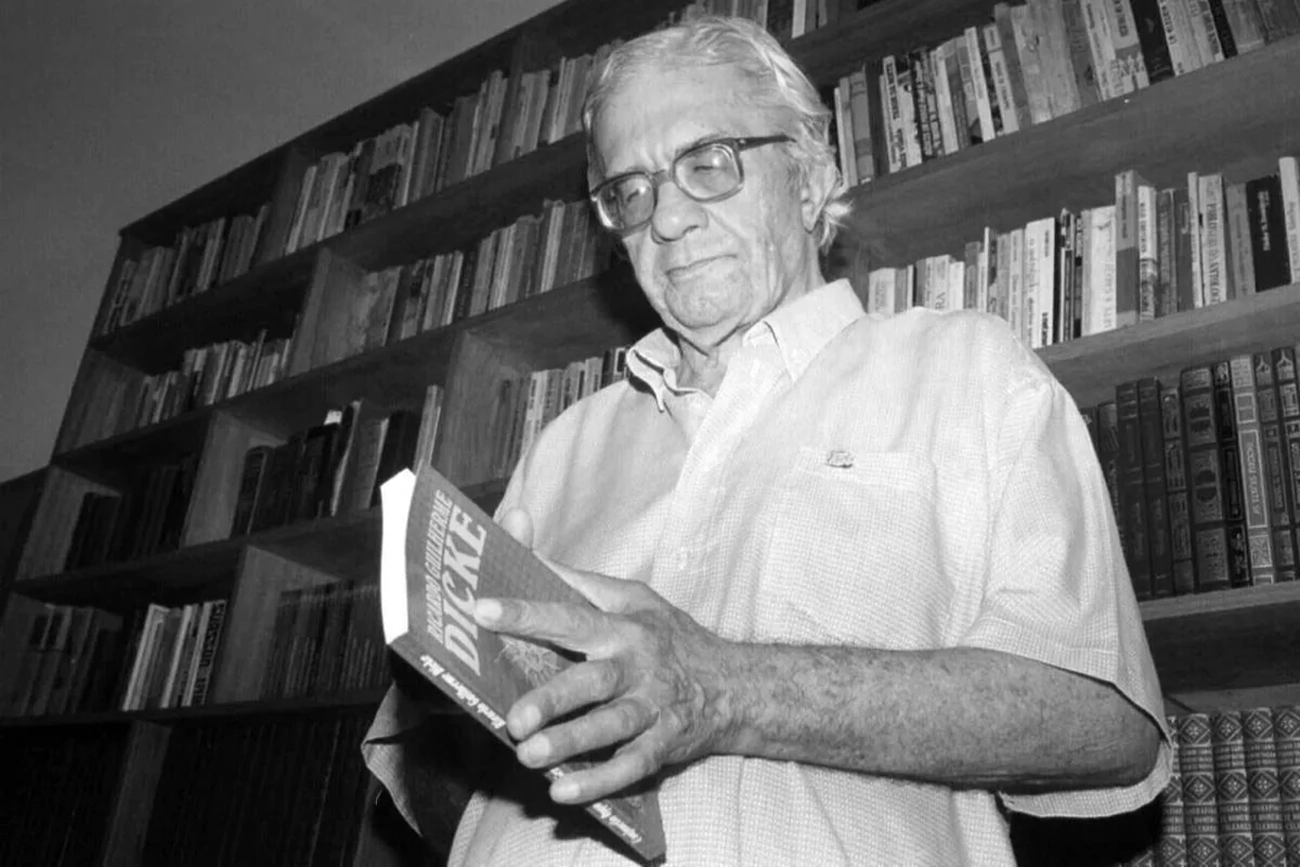

Vieram outros títulos, de arquitetura densa: “Caieira”, “Madona dos Páramos”, “A Chave do Abismo”, “Último Horizonte”, “Cerimônias do Esquecimento”, “Toada do Esquecimento & Sinfonia Equestre”. Quando lidos em sequência, soam como procissão: cada romance sustenta sua vela trêmula, cada volume atravessa um corredor de pedra. A reedição de “Madona dos Páramos”, lançada pela Record em 2024, devolveu ao público a marcha de doze foragidos em busca da Terra da Figueira-Mãe; era como prolongar a geografia de “Deus de Caim”, ampliando-lheo fôlego, conferindo-lhe coro e a cadência de um épico agreste. O retorno às prateleiras dissolveu parcialmente o apagamento e reacendeu a pergunta incômoda: por que um escritor desse porte permaneceu tanto tempo fora da memória viva do país?

O circuito de elogios foi verdadeiro. Hilda Hilst, em entrevista tardia, cravou a sentença que ele guardou como relíquia íntima: Dicke seria um “gigante” da literatura brasileira. O recorte de jornal repousava à mesa, entre cadernos e papéis, como um amuleto de reconhecimento. Houve quem o visse como um dos maiores vivos, e houve quem nunca o tivesse lido, simplesmente porque seus livros haviam desaparecido das prateleiras. O Brasil que celebra também sabe apagar, e o faz às escondidas, sem luto. A palavra de Hilst, explosiva, transformou-se em assombro discreto, um eco contido que ainda hoje pede voz.

A reclusão em Cuiabá não foi renúncia teatral nem encenação de isolamento; foi escolha silenciosa, sem marketing, quase um pacto íntimo. De volta em 1975, assumiu aulas, organizou a vida em torno de ritmos provincianos, publicou quando pôde, expôs pinturas, reescreveu capítulos, atravessou anos com discreta obstinação. O eixo Rio-São Paulo seguia ditando a escala de relevâncias do país, mas permanecia distante, indiferente. Essa carreira contida talvez lhe tenha garantido a liberdade de falhar, de refazer, de reparar o detalhe que as capitais esmagam sob pressa. Mas a mesma escolha cobrou, em moeda antiga, o preço de ser lido por poucos nos anos decisivos.

No centro de seu projeto literário estava a experiência humana reduzida ao nervo: o mal alojado no gesto banal, a fé que não supre ausência, o corpo que caminha até desabar, os sentimentos que vacilam sob o sol de outubro. Há uma ética pedregosa no tratamento das personagens; ninguém recebe perdão por cortesia, ninguém é condenado por decreto. Em “Madona dos Páramos”, homens extenuados sustentam um mito de terra prometida que não redime; em “Cerimônias do Esquecimento”, a memória é terreno minado. Mesmo quando cede espaço a delírios místicos, a escrita não se aparta do chão; permanece áspera, concreta, respirando.

O país o esqueceu devagar, no mesmo compasso lento com que as pontes do Pantanal desaparecem na neblina. Os livros saíram de catálogo, os leitores persistentes deixaram de encontrá-lo, os departamentos de literatura passaram depressa por seu nome. Ainda assim, sobreviveu uma rede de devotos: professores do interior, poetas à caça de raridades, pesquisadores que se recusaram a aceitar hierarquias prontas. Nos últimos anos, a redescoberta ganhou corpo acadêmico; Princeton ergueu um farol para lembrar que a grande literatura brasileira não termina nas bordas do litoral. Foi um gesto político e também afetivo, devolvendo escala ao que sempre teve estatura.

Entre cadernos e cartas, persiste a figura de um homem que trabalhou na dobra entre a filosofia e a carne. A leitura de Heidegger e Merleau-Ponty não o transformou em abstrato; deu alcance à sua intuição de que o sertão é uma ontologia em movimento. A pintura, por sua vez, treinou-lhe o olhar para o contraste: mostrou que preto e branco podem conviver, e que o vermelho raro de certos entardeceres sustenta sozinho um parágrafo. O resultado é uma dicção que respira pó da estrada, sal e reza; uma linguagem que se arrisca à grandeza trágica sem pedir licença a ninguém.

Quando a morte chegou, em julho de 2008, Cuiabá a recebeu com respeito contido. Sem trombetas, apenas a sobriedade das famílias que conhecem o peso do sol. Um obituário breve registrou data, currículo, títulos, nada sobre a espera que se acumulava nos papéis, nem sobre a sensação de ter escrito à margem do eixo que distribui consagrações. O homem que carregara a promessa de gênio terminou em penumbra, cercado de cadernos, com a resignação de quem sabe que a glória também pode ser uma forma de ausência. O Brasil literário, atarefado, quase não percebeu.

Anos depois, a reedição de “Madona dos Páramos” devolveu sua voz às mesas de novidades. Houve leitores que juraram estar ouvindo pela primeira vez um timbre que sempre estivera ali, intacto, aguardando. A moeda do esquecimento cobra juros pesados, mas cada retorno às prateleiras é também confissão de injustiça: uma literatura dessa estatura não deveria ter sido relegada ao abandono por tanto tempo.

O trabalho persistente de pesquisadores ajudou nesse resgate. Em 2021, Rodrigo Simon de Moraes defendeu, na Unicamp, uma tese que reuniu contos inéditos, reconstituiu biografia, corrigiu versões imprecisas, abriu arquivos, devolvendo o autor a uma dimensão possível. Esse esforço, afinado com a universidade e com editoras, trouxe em 2024 o relançamento de um romance central. Mas reimprimir não basta: é preciso lê-lo de modo continuado, colocá-lo em diálogo, inseri-lo nas estantes escolares, discuti-lo ao lado dos autores que os vestibulares nunca abandonam. A crítica precisa sustentar o fôlego.

E quando se retorna a “Deus de Caim”, o que se encontra é uma tensão bíblica encarnada em rumor de cidade pequena: um irmão morto numa rede, formigas e moscas com o fardo de sinos, o revezamento entre a frase cortante e a narração que se demora. O livro não oferece piedade; exige olhos. Não traz moral pronta; impõe a coragem incômoda de expor a vertigem da perda. A cada leitura, a linguagem mantém a faca embainhada, mas à mostra o fio. É um romance inaugural, nunca um rascunho.

Sob a etiqueta fácil de “novo Rosa”, Dicke padeceu o jogo cruel das comparações. A crítica adora genealogias, e elas têm utilidade prática, mas a obra dele resiste a qualquer filiação obediente. A sintaxe que armou tem desenho próprio; o campo que escolheu não é cenário, é organismo. A atenção ao sagrado nunca apagou o estômago, a gravidade metafísica nunca abafou o som do couro. O que o conecta a outras grandezas não é a herança, mas a ambição de linguagem, o risco de dizer o indizível. Em vez de medir parentescos, cabe oferecer-lhe leitura inteira, sem muletas.

Um perfil biográfico, por honestidade, não pode esquecer a precariedade material. Dicke escreveu e ensinou, traduziu, viveu com pouco. Pagou o preço do geográfico, do econômico, do editorial, do invisível. Em certos anos, publicou em tiragens mínimas; em outros, esperou. Persistiu sem panfleto, com fé silenciosa. A marginalidade não se converteu em romance de si mesmo; foi prática diária, áspera, que deixou como saldo um corpo de obras resistentes, que não se quebram na primeira esquina, que exigem do leitor presença inteira, sem distração.

E o fim pede céu. Dicke não foi foguetório: foi clarão de brilho espesso, discreto, solitário, fincado no alto da serra. Há astros que explodem em alarde; outros se mantêm como farol para quem ousa atravessar trilhas quase apagadas. A memória literária do país é curta, e a constelação vive trocando lâmpadas; ainda assim, certas luzes insistem. O papel da crítica, e também o nosso, como leitores, é caminhar até onde a claridade não chega sozinha, apontar com o dedo, dizer o nome certo, abrir o livro, ler em voz alta. “Deus de Caim”, “Madona dos Páramos”, “Caieira”: eis a ópera de um homem que enfrentou a desmedida do sertão com a lâmina da frase. Se o Brasil o perdeu em silêncio, ainda há tempo de transformar esse luto em leitura. E a leitura, quando enfim acontece, não consola: abala, fere, salva.