O Vale do Paraíba amanhece com a respiração lenta das vacas, a ferrugem nas cercas, o rumor de uma ferrovia distante que faz tremer o copo d’água na mesa. Um menino guarda palavras no bolso, palavras que rangem feito dobradiças. A mãe e o avô vigiam a leitura com zelo de fogo em noite fria; o papel fica quente, a língua ganha pulso. A casa é grande para o luto e pequena para a curiosidade. Naquele silêncio rural, ele intui que o mundo pede um motor de utilidade concreta. Muitos anos depois, ao escrever para crianças, a urgência ainda baterá à porta. Aquilo recusa o truque e se impõe como ferramenta.

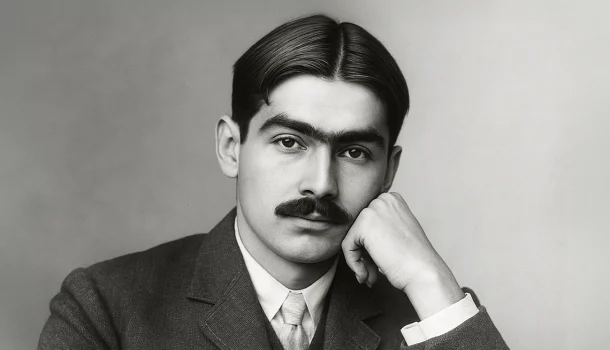

Em 18 de abril de 1882, em Taubaté, nasce um menino; no registro, José Bento Renato Monteiro Lobato. O café cobre a região como um império vegetal que já pressente a exaustão; a riqueza estala, depois quebra, e o menino aprende cedo que abundância e perda conversam na mesma sala. O pai morre, o avô firma a mão dele no alfabeto, a mãe sustenta a casa com a energia de quem não negocia a dignidade. Na adolescência, São Paulo cresce ao redor de bondes e fábricas, e o estudante se instala no Largo de São Francisco. O Direito oferece diploma, mas o desejo não cabe no gabinete; ele desenha, escreve crônicas, satiriza. A frase recebe lâmina; o humor ganha alvo.

Em Areias, já formado, ele trabalha como promotor. A poeira nos sapatos contradiz a pureza do papel timbrado. Essa contradição empurra o jovem advogado para a mesa de editor. Em 1918, a compra da “Revista do Brasil” transforma um periódico em organismo de circulação nacional. A aposta em autores brasileiros, em preços menores, em prazos curtos, altera o cotidiano da leitura. A tipografia deixa de ser bastidor e passa a ser teatro. No mesmo ano, sai “Urupês”; em 1919, “Cidades Mortas”. O Jeca, personagem que feriu e despertou o país, aparece primeiro como caricatura do atraso; depois, a consciência do autor cresce. Em 1924, ao lado do farmacêutico Cândido Fontoura, ele escreve o folheto “Jeca Tatuzinho” e revê a figura: o caboclo está doente — ancilostomíase, fome, abandono — e uma nação que falha com os seus. Essa curva ética atravessa a obra como cicatriz.

A oficina de 1920 tem chão enegrecido e tipos alinhados em disciplina de infantaria invisível. O prelo baixa, o estalo prende a respiração dos operários. “A Menina do Narizinho Arrebitado” sai quase morna; o operário vira as folhas com cuidado, e cada virada lembra telhas ao sol. Sem fotografia, fica o som, o bafo da tinta, o ranger do papel vencendo a pressão. Ali começa um país portátil: o “Sítio do Picapau Amarelo”, com Dona Benta que explica ciência em voz de conversa, Emília que não guarda o que pensa, Visconde que decifra, Tia Nastácia que alimenta corpo e história, Narizinho e Pedrinho que perguntam sem medo. O livro infantil abandona o bibelô e vira uma ferramenta de pensar. Em muitas casas, a mesa do jantar passa a receber geografia, astronomia e botânica entre o arroz e o feijão.

Em 1927, ele atravessa o oceano para ser adido comercial em Nova York. A cidade apresenta ruas em estado permanente de luz, guindastes que escrevem no ar uma gramática de aço, lojas que não dormem e um porto que respira com pressa. A crise de 1929 derruba certezas e arrasta bancos; a lição de instabilidade fica gravada. Ele volta em 1931 com um plano na cabeça e um verbo que não admite espera: perfurar. “O Escândalo do Petróleo”, de 1936, ultrapassa o panfleto: soa como exortação e mapa. Ele repete a cantilena em cartas, artigos, relatórios: geólogos, sondas, orçamento, soberania. Busca rotação para o país; a glória fica fora do horizonte. A frase acelera; o ritmo nacional não acompanha.

A década de 1930 recompõe o tabuleiro político brasileiro. No ano de 1930, a Revolução desloca o centro de gravidade do poder; o Estado reorganiza a economia; o nacional-desenvolvimentismo encontra resistências e adesões. Lobato pressiona, elogia quando julga justo, ataca quando percebe paralisia. Em 1941, sob o Estado Novo, as cartas dirigidas ao governo e ao Conselho Nacional do Petróleo valem prisão. A cela tem canto de ferro, cheiro de umidade e um retângulo pálido de luz. À noite, a chave arranha o corredor; o caneco de alumínio devolve a claridade do guarda. Ele escreve com letra tensa e dedos manchados de grafite; anota poços, cita técnicos, imagina mapas, invoca o amanhã. O encarceramento não desmonta o homem; tempera a convicção.

A vida íntima guarda doçura e tormenta. O casamento com Maria Pureza, a Purezinha, sustenta casa e filhos; a correspondência revela ternura, impaciência, humor, desalento, arrependimento. Há pedidos de desculpa que abrem pele e há estocadas que não recuam. Ele ama o país com impaciência de pai; exige, corrige, insiste. A autoimagem nem sempre resiste ao espelho; muitas cartas mostram um sujeito que oscila entre a grandiloquência e a vergonha, entre o orgulho e o cansaço. A psicologia do autor não cabe na fábula do gênio unívoco. Trata-se de um homem que pede desempenho a si mesmo e perde o sono quando o mundo falha o combinado.

O retrato psicológico de Lobato se completa quando as duas obsessões se iluminam. A fantasia de Dona Benta, que transforma a sala de jantar em aula de astronomia, conversa com o plano de perfuração que daria combustível às cidades. O mesmo coração comanda a boneca que desafia e a carta que convoca; há impaciência em ambas e também uma ternura teimosa. No fundo, ele desejava que o Brasil tivesse luz, estrada, livro, dignidade e um orgulho de si que dispensasse plateia. A pressa cobrou preço alto: depois do artigo “Paranoia ou Mistificação?” (1917), o modernismo guardou mágoas; a falência da Monteiro Lobato & Cia. (1925) trouxe atritos com sócios e editores; as cartas duras a ministros e empresários, entre 1930 e 1941, isolaram amizades cansadas do tom imperativo. Ainda assim, o saldo histórico permanece: a estrutura do mercado editorial se modernizou, a literatura infantil ganhou projeto, a campanha pelo petróleo plantou o grito que terminaria em 1953 com a criação da Petrobras, cinco anos depois de sua morte em 4 de julho de 1948.

Voltemos à primeira cena. O Vale ainda respira com a lentidão de uma vaca que mastiga a tarde. A mesa do jantar, no entanto, agora tem lâmpada, prato e livro. Em tantas casas, a avó lê em voz alta e explica o eclipse. A criança ri da boneca atrevida e entende que o atrevimento também serve para a vida pública. O país, aos trancos, aprendeu a exigir combustível e biblioteca. O nome de Lobato habita uma rua, uma escola, uma querela, um agradecimento, um constrangimento; tudo ao mesmo tempo. Talvez a grandeza more nesse desconforto. Um autor que ampliou repertórios e deixou feridas exige mais da nossa inteligência afetiva do que um autor confortável. A leitura adulta pede mão firme, compaixão, memória, confronto e, sobretudo, responsabilidade com as crianças que estão chegando.

O último quadro pede silêncio. Ele está em casa, o corpo cansado, o coração falhando, a carta inacabada. Na mesa, há lápis com a ponta gasta, um exemplar usado de “Urupês”, recortes sobre sondas, um envelope já endereçado. A janela recebe o ruído dos bondes e um cheiro de chuva. O Brasil que ele desejou permanece inacabado; o Brasil que ele ajudou a fabricar respira dentro da página. A morte interrompe a frase, mas a frase não larga o país. Quem abre um livro do “Sítio do Picapau Amarelo” e lê em voz alta, quem discute o petróleo como projeto de Estado, quem relê com rigor os trechos que doem, quem cobra escola e conhecimento, continua a conversa. Há luto nessa herança e há alegria. A mão que fecha o volume deixa graxa invisível na lombada. Essa película conserva uma promessa. Ela cheira a tinta, a alumínio de caneco, a noite de cela, a manhã de gráfica, a infância que aprende a perguntar sem baixar os olhos.

E, no século 21, a obra entra na zona de vendaval que hoje se chama cancelamento. É justo ferir o que fere: passagens racistas merecem nota, conversa com as crianças, revisão crítica. E é justo sustentar o que amplia: a ação editorial que barateou livros, a imaginação que ensinou a perguntar, a campanha pelo petróleo que virou política de Estado. Acender a lanterna de Diógenes, gesto do filósofo cínico Diógenes de Sinope, que caminhava ao meio-dia com uma lanterna dizendo procurar um homem honesto, ajuda a iluminar o humano contraditório em plena luz do dia. Perfeição não cabe no feixe. Criticar sem apagar, contextualizar sem aliviar, cobrar sem negar legado: essa é a medida possível. Se o ideal se perdeu, fica o homem real — contraditório, decisivo, inacabado — e a nossa obrigação de ler melhor do que fomos lidos.