Divinópolis, 1950. Chove. Os trilhos da Oeste de Minas reluzem quando o relâmpago abre a noite; o rádio chia notícias do pós-guerra, gols ainda por vir, promessas de um país em marcha. A missa segue em latim, o fogão a lenha dita o ritmo da cozinha, a cidade cresce entre metal e tecido, e uma casa respira trabalho, fé, fome de futuro. É o ano em que o Brasil perde uma Copa e ela perde a mãe. O pires tilinta, o orvalho pendura pérolas na couve, a cantiga antiga insiste. A menina escuta. Puxa o ar que falta e escreve. O verso inaugural rompe o silêncio e dá borda à dor. A madrugada se estende; a casa inteira, de repente, cabe no caderno.

Lá atrás, 13 de dezembro de 1935: nasce em Divinópolis, tempo de advento e cadernos de capa dura. O pai na ferrovia, relógio de apitos; a mãe governa a casa com medida — economia do sal, respeito ao pão, paciência diante do forno. O bairro mistura quintais e galpões: tecelagens, tipografias, armazéns de aviamento. Lição copiada sob a luz amarela da sala. Ao longo dos anos 40, a cidade se adensa com metal e costura; a menina aprende o nome das coisas, pega gosto de caderno, escuta histórias na cozinha. Fica o retrato: infância de trabalho e fé, vocabulário se armando.

A escola pública e a cadência que ensina

A escola pública, austera e exigente, oferece instrumentos. Em 1951, o curso normal; em 1953, o diploma guardado como tesouro doméstico; em 1955, ela diante da turma. Aprende cedo que cadência convence mais do que argumento; o último da fileira precisa de imagem antes de qualquer regra. Pó de giz nos dedos. Mapas improvisados no quadro. Verbos alinhados num coro baixo; uma laranja e uma lanterna para explicar eclipse no pátio, um copo d’água para quebrar a luz. O mundo se traduz para crianças que chegam com roça nos sapatos e espanto nos olhos. Campainha, caderno brochura, correções à luz rala: a rotina afina a escuta e ensina medida. E a voz vai se desenhando ali.

Casa, filhos e o retorno à mesa de estudo

1958: casa-se com José Assunção de Freitas. Entre 1959 e 1966, chegam cinco filhos e um compasso novo para os dias. O relógio da casa marca horas em panelas de esmalte, roupas no varal, cadernos encapados; termômetro de vidro sob a língua. Nos intervalos, o caderno de poesia fica aberto ao lado do fogão. O vapor sobe, a tinta assenta, duas linhas salvam a tarde. O verso se mete entre recados, febres e contas, e cada tarefa vira detalhe com destino de anotação. A janela dá para a rua; a mão escreve, apaga, recomeça. A costura entre o cuidado e a escrita engrossa a voz. O corpo aprende ofício e reverência; a palavra ganha o tempero da comida servida quente.

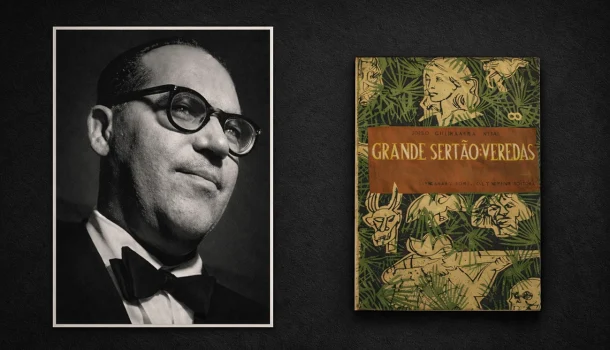

Depois dos partos, a cabeça volta à mesa de estudo. Vêm as aulas de Filosofia e, em 1973, o curso concluído; leituras de Santo Agostinho e Teresa d’Ávila, somadas aos filósofos franceses e brasileiros de prateleira, adensam a atenção e alongam o espanto. Na cidade, ela datilografa os originais, passa as páginas a limpo, dobra tudo com cuidado: envelope pardo, selos azuis, carimbo roxo no balcão dos Correios. De Divinópolis, os manuscritos chegam a Affonso Romano de Sant’Anna e, em seguida, às mãos de Carlos Drummond de Andrade. A leitura dele reconhece uma claridade antiga numa voz de agora. É passagem: da mesa da cozinha à mesa da literatura; o país começa a escutá-la.

Bagagem, Jabuti e o país sob vigilância

1976: “Bagagem” chega às prateleiras. No lançamento, Clarice Lispector, Juscelino Kubitschek, Antônio Houaiss, Carlos Drummond de Andrade, Nélida Piñon e Alphonsus de Guimaraens Filho confirmam que algo decisivo está em curso. Cheiro de tinta e papel áspero; vozes baixas; livros passando de mão em mão. O país ainda sob vigilância procura respiro, e aquele volume abre uma janela discreta. 1978: “O Coração Disparado” recebe o Jabuti de Poesia e atravessa do circuito especializado à leitora do ônibus. Na página, humor e gravidade convivem; a linguagem carrega peso de casa e claridade de esperança. Quem lê encontra espelho — fica, volta.

O estilo ganha densidade sem enfeite. Humor de aresta curta, escuta longa; uma liturgia pequena das coisas; ida e volta entre chão e altura. Em vez de proclamação, um sussurro nítido: a palavra conversa com o que ferve no dia e com o que não passa. Quem busca doutrina dá com gesto, carne, pudor — e um riso breve que não desmente a gravidade. As imagens vêm lavadas do uso, coladas ao real: água coando no pano, toalha aberta no varal, sino marcando a hora. A tribuna fica longe; a voz trabalha na vizinhança da mesa. Cada verso busca contato e recusa armadura teórica. A gramática se mantém clara. A dicção é dela.

Teatro, Divisão Cultural e a obra em expansão

A passagem do quadro-negro para a mesa de trabalho integral vem depois de 24 anos e chega sem alarde; muda o expediente, a disciplina permanece. A rotina literária se instala com a mesma precisão do ponto escolar: manhãs de páginas, cartas respondidas, silêncio útil. A cidade chama. No palco do grupo amador, 1980, “Auto da Compadecida”: fita crepe marca os pés, cheiro de poeira sobe das tábuas, lâmpadas esquentam o pano de boca, vozes aquecem em uníssono. De 1983 a 1988, ela conduz a Divisão Cultural de Divinópolis: ofícios carimbados, chaves do teatro, cadeiras alinhadas, acervo contado, diplomacia miúda diante de egos grandes. Trabalho público de escala local que cuida do que é de todos. Dessa lida nasce uma ética de presença que atravessa os livros.

Os livros desenham um mapa. “Solte os Cachorros” (1979) e “Cacos para um Vitral” (1980) puxam a prosa para o centro, frases enxutas com nervo lírico. “Terra de Santa Cruz” (1981) recolhe memória e história em tom baixo, Minas e país nas bordas da página. “O Pelicano” (1987) e “A Faca no Peito” (1988) encaram a matéria do corpo com pudor atento, ferida iluminada. “Poesia Reunida” (1991) organiza o conjunto e expõe o andamento. “O Homem da Mão Seca” (1994) entrega um romance de secura tensa, fome simbólica e precisão afetiva. De livro a livro, a sintaxe ganha fôlego e a voz se aprofunda sem perder o calor do chão doméstico.

Fé, corpo e o sagrado no detalhe

A fé funciona como eixo, sem ornato. Banco de madeira aos domingos, silêncio durante a semana; culpas que se esclarecem, perdões aprendidos na prática, desejo que conhece a margem. Um prato simples sustenta a tarde, enquanto a lembrança da morte ronda o corredor em passos miúdos. A poesia encara a dor com palavras claras e medida justa, recolhendo centelhas de alegria que as horas deixam cair. Os leitores chegam quando a vida perde legenda e ficam pela lucidez acompanhada, firme e hospitaleira, de porta aberta.

Críticos tentaram fixá-la em rótulos — mística doméstica, lírica católica, realismo da graça —, rótulos que escorregam na primeira leitura. Com o tempo, os livros treinam o olho do leitor: aproximam o miúdo sem apequenar o mundo. O apito do trem do pai marca horas de um país que se desloca com custo; a cozinha estabelece a ordem dos afetos; o corpo dita a medida da frase. “Amor feinho”, “Laetitia cordis”, “Com licença poética” atravessam gerações porque preservam gestos reconhecíveis e recolocam no centro a pergunta antiga: como sustentar beleza e verdade quando tudo ao redor convoca distração.

O reconhecimento internacional conserva a voz e amplia o alcance. Em 2014, o Griffin Lifetime Recognition coloca seu nome em mapas de leitura para além da língua materna. Em 2024, dois marcos: Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, e Camões, fixam no calendário a extensão de um percurso que já vivia em escolas, clubes de leitura, universidades, paróquias, saraus, mesas de bar. A poeta agradece com sobriedade e volta à mesa de trabalho. Esse hábito de retornar ao começo mantém a dicção limpa — e atravessa modas e ruídos.

O Jardim das Oliveiras e o ruído do presente

Quase meio século depois de “Bagagem”, chega “O Jardim das Oliveiras” (2025), com 105 poemas inéditos. O título convoca vigília e oliveiras; a cena permanece em Minas: quintal lavado, tábua de cortar, alho picado, lápis encostado à borda do caderno. Os poemas exibem atenção transformada em ofício; o tempo lhes dá um peso novo. O tom maduro respira liberdade; o olhar segue faminto. A poeta entrelaça o divino e o cotidiano com mão experiente, mantém distinta a arquitetura dos planos e faz com que conversem; a nitidez nasce do saber de que o sagrado mora no detalhe.

E há a anedota recente, mineira por inteiro, que virou crônica: em entrevista em Divinópolis, o governador Romeu Zema recebe um livro de Adélia, ergue as sobrancelhas e pergunta se a autora “trabalha aqui”, talvez “a locutora”. O estúdio puxa um sorriso de canto, a internet gargalha, a cidade suspira. A cena não é só gafe: um chefe de Estado tropeça no próprio idioma cultural diante da maior poeta do Brasil. O episódio dura poucos dias no falatório público; os poemas duram o tempo que importa. E o equívoco, por ironia, cumpre uma função pedagógica: revela a distância entre o poder que administra cifras e a obra que sustenta a língua.

No mapa amplo da literatura brasileira, Adélia Prado desloca o compasso. Herda uma linhagem — Guimarães Rosa e Drummond, Cecília Meireles e Clarice Lispector — e nela injeta uma interioridade laboriosa: corpo atento, fé trabalhada, frase que nasce do quintal com precisão de partitura. O efeito é uma voz que dignifica a vida comum enquanto desacomoda quem lê. Entrar no livro pede rendição silenciosa. Lá fora, a cidade escurece; dentro, uma lâmpada de 40 watts, o caderno aberto, a letra insistente atravessando a noite.

Fim de tarde em Divinópolis. Uma senhora inclina o corpo sobre o caderno; as veias da mão desenham um mapa antigo. O apito do trem corta a distância, a rua baixa para a conversa, a casa acende uma luz pequena. Ela recolhe o que o dia disse e deposita no papel uma frase portátil, capaz de impedir o desânimo. O país, cansado de promessas, encontra ali um lugar respirável. Entre a pia e o céu existe uma faixa habitável com a largura de um verso. A chuva recomeça, o barro exala, a menina de 1950 caminha ao encontro da velha; juntas assentam a mesma palavra. O último ponto fecha a página e escancara a vida. A esperança toma corpo de letra e permanece quando o livro se fecha, quando a noite cai — sem testemunha.