Há um trem que corta a madrugada e prefere o ruído à pergunta. O vidro embaciado devolve um rosto emagrecido; do lado de fora, as árvores passam como sombras batidas por um sino distante. A tosse marca a respiração; o lenço, muito branco, mancha-se. Em cada solavanco, um guizo de ferro; em cada pausa, a lembrança de uma sala iluminada com cadeiras vazias. O corpo, sentado, guarda livros invisíveis. O país inteiro sacoleja com ele e, mesmo assim, permanece parado. O mapa encolhe quando a febre sobe; há destinos que se fecham como portas pesadas. Ele fecha os olhos. Tudo se adensa. A brancura insiste. A noite demora.

No fim, a geografia foi prescrita como remédio. Minas, o ar fino, a promessa de repouso. Cruz e Sousa percorre estradas e estações até Curral Novo, hoje Antônio Carlos, e ali, vencido pela tuberculose, morre aos 36 anos, em 19 de março de 1898, um sábado de fim de verão, quando o país recém-republicano ainda tenta nomear a própria face depois de Canudos e sob Prudente de Morais. O Rio é capital, os jornais discutem modernidade e miséria, a tísica atravessa cortiços e salas discretas; os trilhos aproximam distâncias, mas não aproximam as pessoas. O corpo retorna em vagão de carga a essa cidade que concentra luzes e recuos; os amigos suportam despesas e organizam uma cerimônia possível e decente. Anos depois, em 2007, os restos mortais seguirão para o Palácio Cruz e Sousa, no centro de Florianópolis, como se a cidade natal finalmente abrisse a porta que mantivera encostada. A cena do trem, que por vezes parece alegoria, pertence às coisas concretas: deslocamento, busca de ar, recusa, retorno.

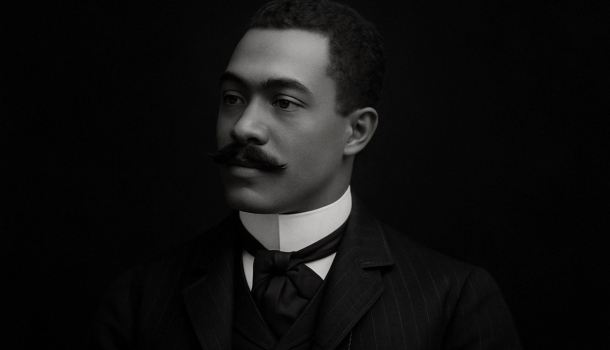

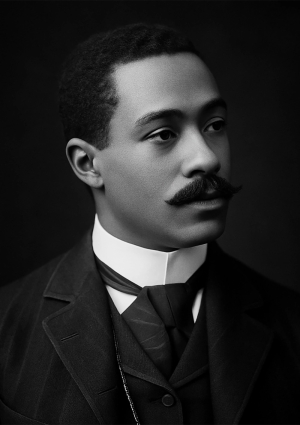

O homem nasce em 1861, em Desterro, filho de ex-escravizados. A educação chega por uma tutela ambígua: o ex-senhor que lhe oferece letras e sobrenome. Nesse arranjo de época, convivem generosidade performada e hierarquia persistente. A biblioteca, aberta por concessão, expõe também o limite dessa abertura. A infância de leituras intensas dá lugar à adolescência do choque social; o jovem com prestidigitação verbal descobre que o talento não aconselha a realidade a recuar. O século 19 avança entre a Abolição de 13 de maio de 1888 e a Proclamação da República de 1889; a retórica do progresso ocupa praças e editoriais, enquanto uma população recém-liberta tenta, sem amparo, uma vida fora das casas senhoriais. É nesse chão que Cruz e Sousa aprende a caminhar com palavras.

Quando se apresenta a oportunidade de uma promotoria em Laguna, a aprovação vem com o veto racial. O Estado chama e recusa; a assinatura confirma e um rosto interrompe. O episódio, repetido em biografias e memórias, funciona como cifra: a lei se declara impessoal, mas a sala onde ela se cumpre permanece vigiada por olhares. Anos mais tarde, o reconhecimento oficial desse direito negado ocupa páginas catarinenses. O tempo civil tenta regular dívidas de um tempo mais lento. A cadeira 15 da Academia Catarinense de Letras, que o celebra como patrono, integra essa sequência tardia de gestos de pertença.

No Rio de Janeiro, o poeta passa por redações e por repartições. Ele escreve em jornais, discute estética nas madrugadas, entra para a Estrada de Ferro Central do Brasil como arquivista. A mesa de fichas e carimbos organiza a sobrevivência diária; em paralelo, a prosa lateja e o soneto se afia como lâmina que escolheu a solidão do quarto. As noites são atravessadas por conversas e leituras, por amizades leais e portas que cedem pouco. A cidade que gosta de iluminar, entre os cafés da Rua do Ouvidor — como o Café Rio e o Java —, a recém-inaugurada Confeitaria Colombo (1894) e as redações de “A Cidade do Rio”, da “Folha Popular” e da revista “Novidades”, também conhece o gosto da recusa diurna.

Antes de 1893, existe a aprendizagem, as primeiras tentativas, o livro em parceria com Virgílio Várzea — “Tropos e Fantasias”, de 1885. O salto chega no mesmo 1893, quando vêm à luz “Missal”, em fevereiro, e “Broquéis”, em agosto. Há uma claridade repentina no modo de dizer; o assunto permanece. A dicção encontra um eixo e se mantém nele com disciplina severa. O Simbolismo brasileiro ganha, ali, um centro de gravidade. A prosa poética de “Missal” acende um lume interior, e os poemas de “Broquéis” marcam um compasso que parece respirar junto ao peito orgulhoso e cansado. Entre as páginas, uma fixação luminosa retorna: lírios, neves, luar, alabastro. Esse branco, longe de enfeite, desce às coisas e às pessoas; ocupa as salas, os corredores e os versos; insiste como presença e como alarme.

A crítica lê com fascinação e com reserva. A recepção pública mistura o elogio da música verbal com a curiosidade pelo corpo do autor, descrito e comentado por sua cor. A fotografia de grupo, quando existe, delimita um lugar. Ele é convidado e mantido à distância. Muita admiração, pouca circulação. A consagração se completa na página e se esgarça na sala de visitas. Ainda assim, a obra avança com precisão, como se cada poema pudesse sustentar o próprio peso num campo inclinado. Na abertura de “Broquéis”, “antífona” reúne vozes que não descansam; a linguagem aprende a respirar dentro de uma pressão que vem de fora. Em “litania dos pobres”, a súplica vira construção sonora que não pede favor, apresenta um mundo.

Há também o cerco doméstico. Cruz e Sousa casa-se com Gavita Gonçalves. Têm quatro filhos. As crianças morrem, uma após outra, de tuberculose. A mãe afunda em sofrimento profundo, nomeado sem delicadeza pela medicina do período. A precariedade econômica do casal amplia tudo. Esse conjunto de perdas, tantas vezes mobilizado como moldura romântica, precisa ser entendido como experiência concreta: falta de dinheiro, falta de remédio, falta de hospital, falta de justiça. O poeta escreve no intervalo entre consultas, cartas e ausências. O papel recebe aquilo que o corpo precisa conter para continuar vivendo.

Em “Evocações”, de 1898, a prosa anda como quem atravessa um corredor estreito, tateando as paredes, contando os passos, tentando não perder o ritmo. O livro se publica no mesmo ano da morte, como se o tempo comprimisse as páginas com uma força sem piedade. Em “Faróis”, de 1900, e em “Últimos Sonetos”, de 1905, ambos póstumos, a sintaxe busca uma cadência capaz de sustentar a vertigem e a vigilância. O adjetivo, às vezes, parece metal; o período se alonga e contrai como pulmão que luta por fôlego. A música das palavras não encobre a ferida: ela permite que a dor se organize e peça passagem. O efeito é de beleza durável, desses que não cedem ao ruído do dia.

O país muda de bandeira e de hino, e persiste em práticas antigas. A Abolição promete liberdade; o dia seguinte oferece rua e desemprego. Na imprensa, títulos como “Cidade do Rio” e “Gazeta de Notícias” alimentam o debate literário e político; muitos dos que circulam por essas páginas chamam Cruz e Sousa de “Cisne Negro”, ora como honra, ora como marcação. Ele trabalha; ele lê; ele tosse; ele reescreve. O arquivo da ferrovia o espera pela manhã, e o caderno o espera à noite. Enquanto isso, a doença avança por lares e repartições, varrendo famílias inteiras no fim do século.

Quando a indicação médica aponta para Minas, a viagem inaugura o último capítulo. Curral Novo recebe o poeta com a geografia que prometia respirável; o pulmão, porém, não acompanha. O retorno do corpo em vagão de carga torna-se imagem persistente. Alguns a repetem como denúncia; outros, como lembrança. Por trás da imagem, existe um repertório de desrespeitos e tambémum conjunto de lealdades pessoais: amigos que não deixam que tudo fique mais pobre do que já estava, companheiros de ofício que inventam um ritual possível. No futuro, virão placas e salas, virão leis que enunciam o que deveria ter sido óbvio. Os dias não voltam. A indiferença, porém, perde terreno.

Falar da estética de Cruz e Sousa exige tocar a sua experiência do mundo sem transformar vida em ilustração. O Simbolismo que ele pratica escuta o invisível e o diz com imagens tácteis; a sinestesia cria um espaço respirável. O branco que tantas vezes reaparece em “Broquéis” não paira acima das coisas; penetra nelas e mostra o ponto em que a luz queima a pele. A delicadeza, em suas mãos, funciona como instrumento de alta pressão. O poema fixa o instante e o conduz até o limite; o leitor sente o peso do gesto e, com ele, uma espécie de júbilo severo. A leitura não redime a biografia. Abre passagem para a experiência de quem olha o país como quem enxerga, pela primeira vez, o tamanho da sala.

Ele, que foi arquivista, organiza a própria dor com disciplina obstinada. O verso capta ruídos de rua, cheiros de igreja, brilhos de metal, e amarra tudo numa cadência que se sustenta por respiração. Em sua obra, a ternura convive com o luto, e nenhuma delas recua. O que se oferece ao leitor é uma forma de coragem: olhar o horror e, ainda assim, escolher a música. Por isso, gerações posteriores o colocam entre fundadores. Não apenas pelo gesto inaugural, mas pela maneira como a língua, em suas mãos, alcança uma temperatura que poucos suportam sem desviar os olhos.

Na última noite, a janela do trem devolve um rosto quase apagado e uma página que resiste. A alvura que tantas vezes aparece nos versos funciona como ética: lançar luz até que a estrutura revele o que tenta esconder. O país que fingia não vê-lo fica preso ao vidro com ele por um instante longo. Quando o vagão enfim para, a madrugada se abre como cortina pesada. O corpo descansa; a linguagem continua. Quem abre “Broquéis” ou “Missal” escuta, no fundo do ouvido, o mesmo guizo de ferro. O trem segue. Cabe ao país alcançá-lo.