Dentro de uma única vida cabem universos inteiros. Viver é equilibrar-se entre polos, enquanto o destino, esfíngico e silencioso, costura sua trama por entre nossas escolhas e o acaso. O ser humano é, a um só tempo, autor e personagem da existência, e isso o condena a uma jornada em que o controle é sempre parcial. A saúde é invisível. Só notamos sua ausência quando ela se vai. A saúde é muda e a doença grita. Seu brado pode ser um arroubo ou um cálculo, mas sempre confronta-nos com a finitude. O corpo, máquina outrora eficiente, desmente sua infalibilidade, e isso muda tudo. Doenças não afetam apenas órgãos; elas transformam visões de mundo, derrubam e erguem as relações, redefinem as prioridades. Doentes não apenas padecem dos males do corpo, mas tentam encontrar uma lógica qualquer que explique o inaceitável. E, no entanto, é nesses momentos de falência da matéria que nossos instintos mais poderosos começam a aflorar.

A vida não é uma estrada reta. Tem desvios, curvas, despenhadeiros. Recorre-se à imagem de um porto seguro para se falar de sucesso, mas ele é a própria instabilidade. A fortuna nunca é perene ou eterna. Quem vive apenas para alcançá-la experimenta um árido vazio quando a conquista. O fracasso, por sua vez, não é um rival absoluto: ele tem o dom de nos humanizar. Mostra que não somos deuses, bestas ou máquinas, mas seres em constante evolução. Fracassar é um convite ao recomeço, ainda que esse convite venha em forma de dor. Nesse balanço é que a vida tem razão de ser. Fracasso e doença são ambos mestres impiedosos, mas sábios. Eles aproximam-nos de uma verdade dura, mas tão inexorável quanto libertadora: ninguém controla coisa alguma.

O destino é uma força que arrebata sem pedir licença. Por mais que planejemos, que cuidemos da saúde, que dediquemo-nos à carreira, existem eventos que atravessam a lógica. Diagnósticos inesperados, acidentes, perdas subitâneas, um encontro fortuito: o destino age como um tirano que interrompe a narrativa que havíamos ensaiado para nós mesmos. E, no entanto, é nessas horas que renascemos. Há quem enxergue o fado como um roteiro já escrito e os que o veem como uma trama a ser urdida mediante decisões milimetricamente refletidas. Certeza jamais teremos, mas diante do imprevisível nossa reação tem muita importância. Na doença, podemos nos entregar ou lutar; no fracasso, podemos nos afundar ou aprender. Desse amálgama delicado de placidez e insubmissão na contingência faz-se o tal livre-arbítrio. O destino encarrega-se de embaralhar toda a ventura, de modo desastrado quase sempre, para que não nos iludamos, não deixemos a fé pelo caminho, tenhamos a coragem de tentar de novo.

No estranhamente poético “Oppenheimer” (2023), Christopher Nolan ilumina uma face complexa de Julius Robert Oppenheimer (1904-1967), o cientista mais importante do século 20 depois de Albert Einstein (1879-1955), um homem que lentamente esmorece diante de um impasse moral. Trajetória parecida teve John Forbes Nash Jr. (1928-2015), o matemático que revolucionou a teoria econômica desde Adam Smith (1723-1790), mas teve de aprender a desarmar uma refinada bomba para não ir pelos ares, perfilado por Ron Howard em “Uma Mente Brilhante” (2001). Nestes e nos demais cinco filmes desta seleção, vibra a ideia de paradoxo que ronda-nos a todos. Na morte está a renovação da vida; na doença, a reflexão sobre dar o necessário valor à saúde; por trás de cada retumbante fracasso, oculta-se um sucesso ansiando por estourar. Com coragem, sempre com coragem.

Divulgação / Universal Pictures

Divulgação / Universal PicturesHá muitas ressalvas a serem feitas acerca de “Oppenheimer”, bem como alguns elogios sinceros. O quase bombástico longa de Christopher Nolan sobre o físico americano que desenvolveu o artefato mais mortífero já concebidos pelo homem é um filme bastante previsível, a despeito de narrar uma história de há muito conhecida de 99% da população mundial; prolixo, mesmo que suas imagens terminem por compensar a demoradíssima espera pelo desfecho — ou mesmo pelos lances mais sublimes —; um tanto confuso em seus despejamentos maciços de informações sobre o público. Mas é também denso e poético em seus milhões de detalhes certeiros sobre a vida de Julius Robert Oppenheimer (1904-1967), o cientista mais importante do século 20 depois de Albert Einstein (1879-1955), cujas ideias foram simplesmente fundamentais para que chegasse ao objetivo de que trata Nolan, da mesma forma que os estudos de Isaac Newton (1643-1727) e Hendrik Lorentz (1853-1928) guiaram o alemão até suas incontestáveis Teoria da Relatividade Restrita e a da Relatividade Geral, de 1905 e 1915, respectivamente. O diretor-roteirista volta a algumas quadras determinantes na vida de Oppenheimer, como se de uma hora para a outra fosse tragado pela tempestade solar com que Nolan ilustra o prólogo. O espectador se defronta com os grandes olhos claros de Cillian Murphy mesmo nas sequências em que Oppenheimer, já um intelectual e um homem da ciência reconhecido com todo o mérito, é acossado pelos membros da Comissão de Energia Atômica (AEC na sigla em inglês) do Senado americano, presidida pelo almirante Lewis Strauss (1896-1974), representante da Virgínia Ocidental na Câmara Alta do parlamento pelo Partido Republicano. Uma coisa é certa: sem Oppenheimer, não teria sobrado ninguém.

Melinda Sue Gordon / Warner Bros. Entertainment

Melinda Sue Gordon / Warner Bros. Entertainment“2001 — Uma Odisseia no Espaço” (1968) continua a ser o filme definitivo sobre a incursão do homem noutras galáxias, embora se tente até hoje superar o gênio de um inspiradíssimo Stanley Kubrick (1928-1999), casos, entre muitos outros, do mexicano Alfonso Cuarón, com “Gravidade” (2013); do certeiro Ridley Scott em Perdido em Marte (2015); e do chileno-sueco Daniel Espinosa, diretor de “Life” (2017), realizadores talentosos e competentes em seu ofício, cujas produções esmeraram-se para merecer estar em algum ponto do universo desbravado por Kubrick. Christopher Nolan junta-se ao clube com “Interestelar”, um relato meio artificioso, mas ainda assim cheio de grandes momentos, sobre a eterna tendência do gênero humano para a destruição, inclusive do único planeta de que dispõe para viver. Nolan e o irmão, Jonathan, seu corroteirista, usam a iminência de um apocalipse para abordar rupturas familiares e a inescapável solidão nascida delas, como se num piscar de olhos aqueles que amamos se mudassem para uma galáxia distante, restando só uma terra morta. Cooper, o astronauta viúvo interpretado por Matthew McConaughey, parece o mais infeliz dos homens. Comandante da Endurance, a espaçonave que tenta chegar a um buraco negro nas imediações de Júpiter e daí a outros corpos celestes onde dar-se-á uma possível nova colonização, Cooper divide sua rotina com Amelia Brand, que por seu turno lamenta o fracasso da relação com o pai, astrofísico premiado, e os dois prestam-se a mestres de cerimônia de um enredo assombroso em sua melancolia, cheio das reviravoltas todas que garantem um percurso ora acidentado, ora menos turbulento, esvaziado das perturbações capazes de tirar do eixo navegantes zelosos. Anne Hathaway ancora boa parte das quase três horas, numa boa tabelinha com Jessica Chastain na pele de Murphy, a filha de Cooper num tempo futuro, porém indefinido, outro dos temas deslindados por Nolan entre uma e outra especulação acerca do como nos sairíamos obrigados a ganhar a vida numa dimensão paralela qualquer

Divulgação / Universal Pictures

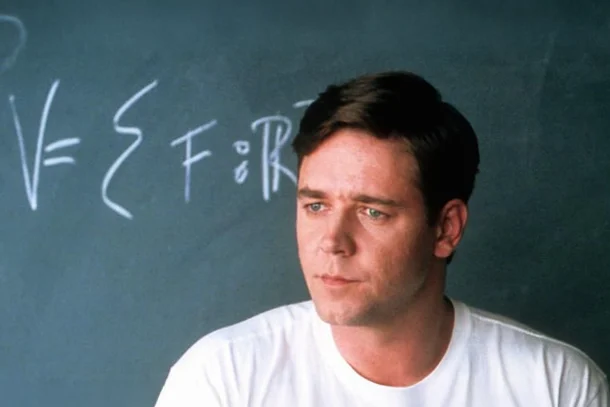

Divulgação / Universal PicturesAos 22 anos, o matemático John Forbes Nash Jr. (1928-2015) defende sua tese de doutorado na Universidade de Princeton. O estudo, revolucionário, consiste numa teoria que associa jogos e rivalidade na solução de questões econômicas, confrontando ninguém menos que Adam Smith (1723-1790) e promovendo a maior revolução em um século e meio de teoria econômica. Nash ganha os holofotes e torna-se famoso em todo o mundo, mas em “Uma Mente Brilhante” Ron Howard parece determinado a convencer o espectador de que nada foi tão simples assim — e não foi mesmo. Um espectro rondava o gênio de Nash e, por coincidência ou não, manifesta-se justamente em seu momento de esplendor, no auge de sua produção intelectual e plenitude afetiva. O roteiro de Akiva Goldsman, baseado na biografia homônima da jornalista teuto-americana Sylvia Nasar, de 1998, pinta Nash como um homem comum, dado ao isolamento social, um tanto arrogante, uma criatura que não desperta o interesse de ninguém, de que ninguém faz questão de ter por perto, e que foi aprendendo a pagar solidão com rancor, ainda que raramente apareça sozinho no decorrer dos 135 minutos. Russell Crowe e Jennifer Connelly encarnam o típico casal de propaganda de margarina, ao menos até que a esquizofrenia instale-se de vez, na pele de William Parcher, o suposto agente federal vivido por Ed Harris que coopta Nash para a missão de decodificar mensagens secretas enviadas pelos países comunistas da ex-União Soviética, dispostas em notas na primeira página do “New York Times”. “Uma Mente Brilhante” é uma história sobre vida e morte, saúde e doença, sucessos e fracassos, e o muito pouco de lógica que há em todos esses elementos.

Divulgação / Paramount Pictures

Divulgação / Paramount PicturesTrês anos antes que os famigerados reality shows — muito pouco show e ainda menos reality — se tornassem populares e infestassem o Brasil como uma praga radiativa, Peter Weir levava às telas “O Show de Truman”, reflexão sagaz e divertida acerca de nossa exposição diária a “notícias”, “gente que vira notícia”, factoides, lixo, enfim. Desde então, a vida tem sido um feérico espetáculo, interminável, com mais de mil palhaços, motociclistas do globo da morte, trapezistas, domadores de feras e mulheres barbadas no picadeiro. Assim é, se lhe parece: a vida tem as dimensões e a natureza que se lhe queiram dar, e é dessa forma que Truman Burbank procede, tentando digerir a súbita estranheza com muito do que julgou normal ao longo de seus treze mil dias sob o sol. Sem querer, Weir e o roteirista Andrew Niccol alertavam para os riscos da onipresença da tecnologia e seus derivados, tramando contra a humanidade em silêncio, lobo em pele de cordeiro, até que passe a uma adversária desleal, ardilosa e perversa, emulando os mais de 140 mil anos de truculência do homo sapiens sapiens, fervida e refervida nos caldeirões da ganância, do poder a todo custo e do ódio. Enquanto isso, Truman necessita sua própria tábua de salvação, fazendo um esforço para entender por que sua rotina parece tão interessante para todo mundo, esmiuçada pelo programa de televisão mais grotesco jamais visto, e agora conhecida do país todo. A performance de Ed Harris, pródiga das nuanças que um enredo dessa natureza requer, quase empana Jim Carrey num momento especialmente luminoso, e ao saber juntar esses dois fios à primeira vista desencapados Weir dá o arremate perfeito para uma narrativa vesana 27 anos atrás, mas que o tempo — e a própria sandice do homem — trataram de normalizar.

Divulgação / Melampo Cinematografica

Divulgação / Melampo CinematograficaO enredo altamente alegórico de “A Vida É Bela” conta a história de Guido Orefice, que com imaginação e um incansável estoicismo, não permite que o filho saiba que o mundo está em guerra, a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), e terríveis vilões, ou seja, os nazistas, querem vencê-los. Este roteiro, o mais pessoal de Roberto Benigni, escrito em parceria com Vincenzo Cerami (1940-2013), foi inspirado em Luigi, pai do diretor e ator, que viveu num campo de concentração nazista por anos e, para não apavorar os filhos, inventava causos bem-humorados sobre a infausta experiência. Sensação que repete-se com uma farsa ao longo dos 116 minutos. Tocam a natureza do milagre eventos em que homens comuns protagonizam iniciativas às quais poucos se apercebem logo que começam a tomar corpo, mas que, a despeito das contingências e dos percalços, vão se espalhando, frutificam, prosperam, até que ao resto do mundo só caiba reconhecer a grandeza desses heróis improváveis, sujeitos exasperantemente comuns que investem-se, até de um jeito bastante sui generis, do epíteto de filantropos. Guido está disposto a dar a vida pela meninice do filho, mas antes que se chegue a esse ponto, Benigni investe numa comédia despretensiosa, pueril na melhor acepção da palavra, o que ainda abastece de críticas boçais os detratores gratuitos, mormente num tempo em que todos estão muito à vontade para demonstrar sua burrice. Quando o diretor-protagonista mistura humor às sequências em que estão já Guido e o filho, Giosué, devidamente aboletados numa das precárias instalações montadas para receber judeus como eles, a hostilidade ao ótimo trabalho de Benigni piora muito, mas a verdade é que sua parceria com Giorgio Cantarini mantém a graça do filme até o desfecho.

Divulgação / Warner Bros.

Divulgação / Warner Bros.Dirigido por Michael Mann, “Fogo Contra Fogo” é um dos mais influentes filmes policiais do cinema moderno, marcado pelo embate psicológico e ético entre o criminoso Neil McCauley, interpretado por Robert De Niro, e o detetive Vincent Hanna, de Al Pacino. Ambientado numa Los Angeles melancólica e vibrante, o filme transcende o gênero de ação ao explorar a solidão e o vazio existencial dos seus protagonistas. Ambos são homens obcecados por suas missões, incapazes de manter vínculos afetivos duradouros, e movidos por um código de honra particular. Mann constrói uma narrativa densa, estilizada e meticulosamente coreografada, em que cada cena reflete o confronto entre ordem e caos, dever e liberdade. A sequência do assalto a banco, em especial, tornou-se icônica por seu realismo e intensidade. A relação de respeito mútuo entre os personagens principais é um estudo sobre espelhamento: caçador e presa compartilham mais do que imaginam. A trilha sonora atmosférica e a fotografia noturna amplificam a tensão e o lirismo da obra. “Fogo Contra Fogo” é, sobretudo, uma meditação sobre escolhas, lealdade e as consequências inevitáveis do estilo de vida que se escolhe viver.

Divulgação / Paramount Pictures

Divulgação / Paramount PicturesQuanto mais o tempo passa, mais se tem clara a superioridade artística de Sergio Leone (1929-1989). O diretor soube como poucos tirar poesia da árida vastidão mórbida do Velho Oeste e seus sujeitos coléricos flagelados por dilemas morais de dificílima solução, amores feitos de barreiras físicas e dos obstáculos impostos pelos costumes, homens poderosos que não hesitam em atropelar a frágil lei daqueles territórios para ter um punhado de dólares a mais. “Era uma Vez no Oeste” é decerto o trabalho no qual Leone melhor aliou a tensão dramática ao deslizar melífluo das horas nos confins da América dos anos 1870. Com calma, sem nenhuma pressa, vão despontando os tantos conflitos de que o diretor quer falar através do roteiro assinado com os grandes Dario Argento e Sergio Donati (1933-2024). Leone dispõe de todos os recursos que pode para conferir beleza a suas histórias, e aqui, a trilha sonora de Ennio Morricone (1928-2020) pontua momentos de violência iminente e respiros cômicos ou quase românticos de modo a criar a atmosfera ideal para que o espectador urda conclusões adequadas ou tolas sobre o que vem a seguir. Juras de morte, terras sem dono, pistolas cuspindo chumbo, trens abarrotados de forasteiros à cata de seu quinhão de ouro, adultérios, planos de vingança: “Era uma Vez no Oeste” entra em cada um desses tópicos para uni-los na virada do primeiro para o segundo ato, quando a audiência já se deleita com a condução caótica e cheia de método, típica de Leone, com a qual ele trata de esticar a corda o quanto pode e destrinchar o fio narrativo, mas só até certo limite. Sem querer, este spaghetti western de Sergio Leone tem um estranho gosto de renovação.