Disse sabiamente Terêncio (185 a.C. — 159 a.C.) que, por ser humano, nada que o homem fizesse ou deixasse de fazer era-lhe indiferente. Também uma desculpa para suas próprias faltas, para que dele tivessem misericórdia quando cometesse seus próprios deslizes, o dramaturgo e poeta romano legou para a história trabalhos como “O Homem que se Puniu a Si Mesmo”, em cujo prólogo se alonga sobre seus métodos de escrita. Na peça, composta em 163 a.C., Terêncio roga ao público para que julgue seu texto por seus próprios méritos e valorizando sua própria opinião sobre o que estavam a assistir, deixando de lado o que pensa a crítica. É com nossas próprias convicções que temos de haver-nos todo santo dia, ansiando por escapar das trapaças da vaidade, mas à mercê também de desfrutar de suas apaixonadas indulgências e viver momentos que, por mais fugazes que venham a ser, legitimam toda uma jornada. Talvez o maior perigo de se ser jovem seja precisamente este: discernir, muitas vezes no espaço de um instante, em que circunstância o inesperado da vida está a nosso favor ou apenas mascara-se com os panos coloridos da ilusão, para ver-nos ir ao fundo.

A indústria cultural descobriu nas séries um filão tão prolífico quanto convincente de chegar a públicos os mais diversos, esmiuçando temas sensíveis como a inteligência artificial e, evidentemente, as artimanhas dos assassinos seriais e psicopatas em sentido amplo. “Cassandra”, uma joia em seis episódios da novíssima produção audiovisual alemã, demonstra quão perigosas podem ser as demandas que o homem cria, tornadas reais por uma assistente virtual inativa há meio século que volta à carga com o propósito de acertar as contas com a humanidade. Já na aclamada “Adolescência”, os showrunners Stephen Graham e Jack Thorne concentram-se no verdadeiro enigma que é a relação entre pais e filhos, sobretudo depois de um crime bárbaro. Juntam-se a elas outras cinco produções, arroladas em ordem alfabética e no acervo da Netflix e do Prime Video, cada qual firme em sua meta de comprovar o poder das tramas fragmentadas, plurais e incômodas como o próprio gênero humano.

Divulgação / Netflix

Divulgação / Netflix“Não tive filhos; não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria”. Assim o grande escritor carioca Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908) encerra uma de suas melhores obras, “Memórias Póstumas de Brás Cubas” (1881). Se pais de um amor extremado, que que se sacrificam, certos de que têm a genuína obrigação de oferecer a seus rebentos todas as oportunidades de que possam desfrutar, dão à luz Sardanápalos, Neros, Hitlers, Suzanes, facínoras egocêntricos que põem fogo no mundo, em qualquer um que pareça-lhes diferente e acabem por dilacerar o crânio de quem os alimenta? Sempre tive pânico de que acontecesse comigo o que se assiste em “Adolescência”, a nova série da Netflix sobre a qual todos ainda estão falando.

Divulgação / Netflix

Divulgação / NetflixA inteligência artificial continua mesmo mais diabólica que santa. Essa é a opinião de Charlie Brooker, o criador de “Black Mirror”, e de Ally Pankiw, a diretora do primeiro episódio da sétima temporada da série, queridinha de dez entre dez nerds, não necessariamente pela forma, mas decerto pelo conteúdo. De “Pessoas Comuns”, disparado o melhor capítulo da nova fase do programa, escorre uma grossa lava de pessimismo, corroendo tudo o que encontra e fazendo a alegria dos fãs mais ortodoxos. Esta é a história de uma professora do ensino fundamental e um metalúrgico que suam sangue para dar conta de pagar todas as contas e, entretanto, saem-se muito bem, achando tempo e dinheiro para comemorar o aniversário de casamento num hotelzinho de beira de estrada onde se hospedaram no começo do namoro, até serem colhidos por um infortúnio que ganha cores de tragédia. O que o delicioso pessimismo de Brooker e Pankiw quer dizer-nos, afinal, é que devemos entender os sinais da vida e deixar que ela faça de nós o que desejar. Cenário muito menos desalentador que colocar nossa pele e nossa sanidade nas mãos invisíveis da big data.

Divulgação / Netflix

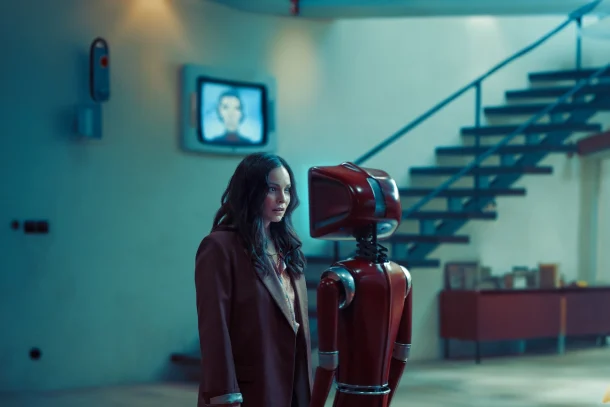

Divulgação / NetflixA exemplo de “Black Mirror”, “Cassandra” também toma a aprendizagem das máquinas por uma maldição com a qual o ser humano terá de avir-se, embora com mais sutileza. Depois de uma morte em família, David Prill leva a esposa, Samira, e os filhos, Flynn e Juno, para o interior da Alemanha. Espera por eles um casarão abandonado que, conforme se vai assistir, foi alvo de um experimento pioneiro no começo dos anos 1970. Considerando-se que a internet, fruto de um projeto militar que visava ao compartilhamento seguro de dados em tempo real saiu no papel em 1969, sendo aprimorada e testada à exaustão até ficar no ponto para invadir o cotidiano de 99% dos habitantes do globo, independentemente da classe social a que pertençam, da cor de sua pele e da fé que professam, Cassandra, a doméstica ideal, é um verdadeiro fenômeno produzido pelo homo sapiens sapiens. O texto do diretor brinca com signos que qualquer reconhece de imediato, a exemplo da constituição física, o HD de Cassandra, em quase tudo semelhante a Rosie, a empregada dos Jetsons, retratados na animação homônima desenvolvida por William Hanna (1910-2001) e Joseph Barbera (1911-2006) e o nome da ginoide decerto foi escolhido a partir de uma menção oblíqua a Cassandra, a profetisa dos vaticínios absurdos, que causavam escárnio e revolta na Grécia Antiga. A Cassandra de Gutsche é mesmo visionária — e assustadora.

Divulgação / Netflix

Divulgação / NetflixPor mais paradoxal que possa soar, distopias se prestam a um alívio para espíritos menos conformados com o caos que reina no mundo desde o princípio dos tempos. O fim do mundo continua a ser um fetiche avassalador, o que pode-se comprovar ao longo dos seis episódios de “O Eternauta”, a nova série da Netflix. As histórias em quadrinhos de ficção científica elaboradas pelo argentino Héctor Germán Oesterheld (1919-1977) e desenhadas por Francisco Solano López (1928-2011) — é mister não o confundir com o tirano presidente do Paraguai —, publicadas na revista “Hora Cero Semanal” entre 1957 e 1959, são adaptadas por Ariel Staltari de modo a preservar a aura caótica de um enredo que mistura cataclismos da natureza, desmandos dos poderosos e relacionamentos que se esfacelam. Coincidências aqui não cabem.

Divulgação / Netflix

Divulgação / NetflixÉ assombrosa a semelhança entre o mundo de 2025 e a Itália de 1860, retratada em “O Leopardo” (1958), de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957). Depois de mais de 160 anos da publicação póstuma de um dos maiores romances do século 21, a Itália vê-se enredada numa perigosa brincadeira, esticando mais que o recomendável a corda da tolerância com movimentos de extrema-direita, imprudência que acabou por colocar na chefia do governo Giorgia Meloni, uma notória simpatizante do fascismo e seu “Deus, Pátria e Família”, que autoriza-lhe a insensibilidade para temas urgentes e supranacionais como o crescente êxodo de imigrantes e a perseguição gratuita a cidadãos gays, questionando e cassando direitos adquiridos em gestões passadas. Tudo isso decerto reacende o interesse do público pelo trabalho de Lampedusa, cujas cores foram captadas pela primeira vez em 1963 por Luchino Visconti (1906-1976) no filme homônimo. Agora, o showrunner britânico Richard Warlow prova que o palermitano tem ainda bastante lenha para queimar e atira-nos ao rosto verdades incômodas muito mais abrasivas que a célebre frase de Tancredi de Falconer, que diz, reproduzindo o cinismo do tio, que tudo deve mudar para que tudo continue igual. A Terra virou uma imensa Donnafugata.

Divulgação / Amazon Studios

Divulgação / Amazon StudiosHomens comuns enfrentam situações que demandam-lhes uma dose generosa de alheamento. Por estarem sempre se cercando de todos os cuidados para que nada fuja ao esperado, no momento em que se veem diante de uma grande reviravolta do destino, ainda que tudo possa tornar ao ponto inicial não muito tempo depois, nunca se perdem de si mesmos e acabam optando pela cautela, o que, em dadas circunstâncias, acaba sendo uma maldição. Tipos cujos coração e mente irmanam-se num processo intrincado e um tanto autodestrutivo, em que o empenho de boa parte de sua energia é gasta na procura desesperada por alguma lembrança que os movam para um lugar onde consigam se refugiar da vida miserável que julgam perfeita ocupam a cultura pop — e o mundo — desde sempre. Jack Reacher que o diga. O protagonista de “Reacher”, a nova série da Amazon, supera em alguns pontos o anti-herói eternizado por Tom Cruise na franquia homônima que, inexplicavelmente, não foi longe. Para o bem ou para o mal, essa é a hora e a vez de Alan Ritchson.

Divulgação / Netflix

Divulgação / NetflixSem sorte não se chupa nem um Chicabon, disse Nelson Rodrigues (1912-1980) certa feita, e tanto menos se sai de cama e se enfrenta os perigos grandes e pequenos da vida como ela é na rua. Dissociar o homem de sua ganância, que por seu turno vem muitas vezes escondida sob o manto exuberante da natureza, é tarefa pretensiosa para qualquer produção audiovisual, de modo que nem sempre bastam um bom diretor, elenco afinado e uma edição cuidadosa para liquidar a fatura. Em sua quarta temporada, “You” esmiúça as diversas faces da psicopatia como poucas vezes se viu, tomando um vilão por um anti-herói carismático, que arrasa corações femininos com uma personalidade doce que esconde uma fera. Joe Goldberg encarna muitas reflexões caóticas acerca do existir e suas franjas correlatas, e tudo ao seu redor parece vibrar numa frequência irreal, como se não passasse de um sonho muito estranho. Os showrunners Greg Berlanti e Sera Gamble levam essa sensação às ultimas consequências, sempre apostando na performance de Penn Badgley para Joe, um vendedor de livros que perscruta a vida de seus clientes a partir de suas preferências literárias, mas não só. A essência de “You” está na maneira bastante original e mesmo corajosa como a equipe de 25 diretores conduz os ânimos do personagem, sempre disposto a uma aventura até que chegue ao seu alvo, mulheres bonitas e vulneráveis em certa proporção que pensam dever-lhe alguma coisa.