Às vezes, um livro nos engana com a delicadeza de quem oferece abrigo — e, sem que percebamos, começa a desfiar as costuras do que julgávamos intacto. Há narrativas que se anunciam com doçura, como uma tarde morna em que nada parece à espreita. Mas então… algo range. Uma frase falha, uma cena muda o ar da sala. E o que parecia seguro, talvez até banal, ganha peso demais para ser ignorado.

Esta seleção é feita desses livros que não gritam, mas desmoronam coisas. Eles não chegam como rompantes — chegam como silêncios que aumentam. A princípio, você acredita estar apenas observando personagens à margem, dilemas suaves, pequenas fugas da realidade. Mas, em algum momento, percebe que é você quem está sendo lido. Sua armadura emocional, seus códigos de conduta, sua crença em uma normalidade inquestionável — tudo começa a rachar. E o livro, que até então parecia apenas curioso, revela seu real trabalho: ele estava escavando.

É fácil se enganar com essas histórias. Porque elas falam baixo, têm frases bem pontuadas e às vezes até um humor disfarçado de tédio. Mas basta um capítulo — ou até uma única linha bem-posicionada — e você se vê sentado num lugar que não reconhece. A cabeça inquieta. O peito pressionado. E uma dúvida que não se fecha: será que eu sempre soube disso, mas não queria encarar?

Esses livros não são sobre grandes revelações. São sobre as fissuras invisíveis. Sobre o que se quebra sem barulho. Rasgam, sim — mas com a elegância cruel de quem sabe onde cortar.

E o pior: depois deles, certos espelhos já não devolvem o mesmo reflexo.

Desde a infância, Natsuki sabe que não pertence àquele mundo. A família a negligencia, a escola a corrói e, no fundo, ela se convence de que veio de outro planeta. Seu único consolo está na relação imaginária com um ouriço de pelúcia e no elo silencioso com o primo Yu, igualmente deslocado. Anos depois, já adulta, ela tenta adaptar-se a uma existência convencional, casando-se com um homem que também renunciou aos desejos sexuais e afetivos em nome de uma convivência pacífica. Ambos vivem em um pacto de sobrevivência contra o que chamam de “Sistema Humano” — uma força invisível que impõe normas de reprodução, trabalho e família. Quando decidem se isolar em uma cabana nas montanhas, longe da vigilância dos outros, descobrem que o isolamento, longe de redimir, pode levar à radicalização da recusa. O livro constrói uma jornada angustiante e provocadora sobre o preço da conformidade, a violência invisível das convenções sociais e os limites da identidade humana. O que parece ser uma fábula de estranhamento se revela um grito literário contra o aprisionamento dos corpos e das vontades. Com uma protagonista cuja sanidade se equilibra entre a fantasia e a lucidez, a narrativa desestabiliza qualquer conforto do leitor, instaurando uma ambiguidade permanente: seria ela louca ou lúcida demais para habitar o mundo como ele é? Um romance que não pede empatia, mas coragem — para encarar tudo o que não se diz sobre o que significa ser “normal”.

No leste da Prússia, em 1945, enquanto o exército soviético avança sobre a Alemanha em ruínas, uma mansão senhorial abriga os últimos vestígios de uma aristocracia em dissolução. Ali vive a família von Globig: o pai ausente por serviço militar, a mãe Katharina entregue a frivolidades e desatenções, e o filho adolescente, que observa em silêncio a lenta derrocada ao seu redor. A casa, um microcosmo isolado, torna-se refúgio temporário para refugiados, soldados feridos, prisioneiros e oportunistas — todos arrastados pela avalanche do colapso. À medida que o front se aproxima, o cotidiano se torna mais inquietante, e as decisões mais banais ganham peso moral insuportável. A narrativa se constrói com delicadeza e ironia, alternando a banalidade da rotina com a iminência do horror, revelando como a guerra corrói não apenas cidades, mas também as estruturas éticas das relações humanas. Sem heroísmo nem vilania caricatural, os personagens deslizam lentamente rumo ao irreversível, presos entre o fingimento da normalidade e o desespero que cresce por trás das cortinas fechadas. A escolha de acolher um fugitivo judeu marca o ponto de inflexão, obrigando cada um a confrontar o que resta de sua consciência. A escrita contida, quase documental, recusa o sentimentalismo e desmascara as ilusões de inocência. Trata-se de uma das mais devastadoras narrativas da literatura alemã contemporânea, ao mostrar que, em meio ao caos, o maior dilema não é sobreviver, mas decidir de que lado permanecerá a própria dignidade.

No inverno de 1963, uma jovem estudante universitária descobre estar grávida. Em uma França onde o aborto ainda é crime, ela se vê lançada à margem do mundo visível, expulsa da promessa de futuro que seu lugar na universidade lhe parecia garantir. Sem apoio do pai da criança, silenciada pelos médicos e ameaçada pela legislação, ela embarca numa busca solitária e desesperada por uma solução clandestina. O relato, embora atravessado por lembranças e reflexões de décadas depois, mantém intacta a urgência física e emocional da experiência. A narradora, ao reconstruir com rigor quase clínico os detalhes daquela travessia — os trens que tomou, os quartos onde esperou, os exames invasivos, os olhares cúmplices e os julgamentos mudos —, não busca piedade, mas testemunho. A escrita, despida de adjetivos supérfluos, transforma o corpo em campo de batalha entre desejo de autonomia e opressão legal. Ao mesmo tempo íntimo e político, o texto se recusa ao drama fácil: a dor é real, mas a memória é lúcida. Em sua aparente frieza, há uma coragem cortante. O acontecimento a que o título alude não é apenas biográfico, mas histórico, pois revela como o corpo feminino foi — e ainda é — território de controle, vergonha e resistência. O livro não denuncia um caso isolado, mas convoca o leitor a enxergar o que se tentou apagar por décadas: que cada aborto clandestino é uma história de solidão institucionalizada e de luta pelo direito de existir em plenitude.

Durante oito anos, um jornalista americano radicado em Londres abandona a confortável distância da imprensa para mergulhar, sem disfarces, no submundo brutal dos hooligans britânicos. Motivado por um impulso quase antropológico, ele decide não apenas observar, mas tornar-se parte do grupo: viaja com eles, invade estádios, participa dos tumultos e enfrenta a polícia. O que começa como uma investigação jornalística transforma-se em uma descida perturbadora à lógica da violência ritualizada, da catarse coletiva e da identidade dissolvida na massa. O autor não julga nem exalta: escreve com frieza, ironia e um senso clínico de desconforto. A narrativa, que alterna momentos de tensão extrema com reflexões agudas sobre civilização, pertencimento e barbárie, revela que o hooliganismo não é um fenômeno isolado, mas uma engrenagem dentro de uma sociedade que, em muitos aspectos, também se estrutura pelo culto à violência. Ao colocar-se como corpo presente no campo de batalha informal dos jogos — trens apinhados, ruas sitiadas, arquibancadas em êxtase —, o narrador desmascara a simplificação midiática que os reduz a “selvagens sem causa”. São jovens, em sua maioria da classe operária, forjando identidade num mundo que os rejeita. O livro escancara o prazer inconfessável da violência compartilhada, o fascínio pelo caos e o risco de que, ao tentar compreender a escuridão do outro, sejamos absorvidos por ela. Um retrato visceral da Europa pré-milênio, onde a paixão por um clube pode ser também a senha de entrada para um mundo subterrâneo de pertencimento e destruição.

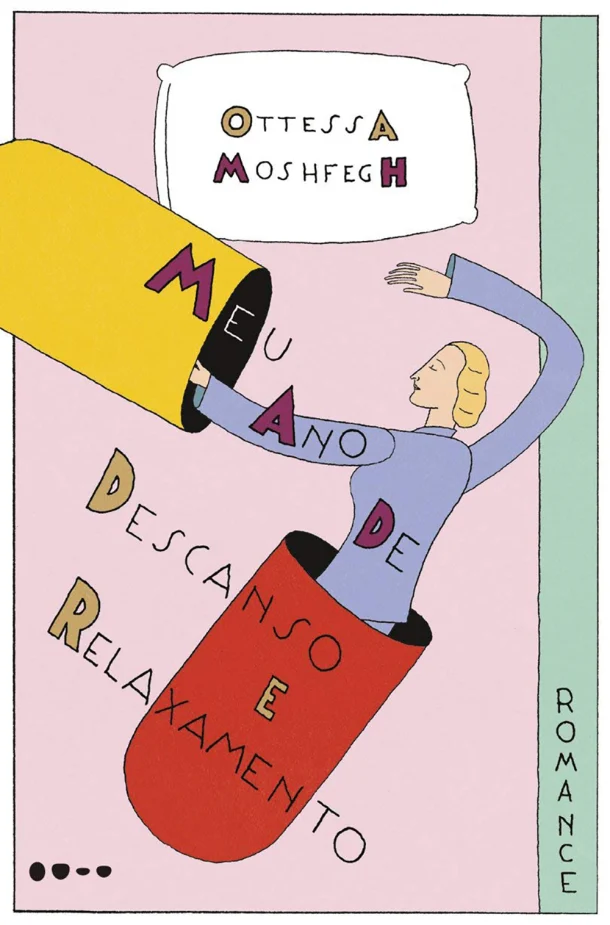

Ela é jovem, bela, rica e mora sozinha em um apartamento elegante no Upper East Side. Perdeu os pais, deixou o emprego em uma galeria e, apesar de todos os confortos, sente-se vazia como uma boneca de vitrine. Decidida a apagar esse vazio, inicia um plano meticuloso: passar um ano inteiro dormindo. Com a ajuda de uma psiquiatra questionável e uma farmácia caseira de medicamentos, mergulha em um estado de torpor programado, tentando anestesiar qualquer vestígio de memória, desejo ou pensamento. À medida que os meses avançam, o apartamento torna-se cápsula, casulo e prisão — um lugar onde a decomposição silenciosa do mundo interno ganha contornos perversamente estéticos. A única presença constante é Reva, sua amiga insistente e cheia de inseguranças, que parece representar tudo o que a protagonista despreza e teme ao mesmo tempo. A narrativa, feita em primeira pessoa, é marcada por um sarcasmo glacial, que ora diverte, ora inquieta, desafiando o leitor a encontrar sentido num projeto que soa absurdo e ao mesmo tempo alarmantemente compreensível. A cidade lá fora vibra em um tempo que ela tenta congelar — e cada pílula, cada cochilo induzido, é um grito calado contra uma cultura que exige performance, luto público e entusiasmo constante. Este não é um livro sobre a fuga da realidade, mas sobre o desejo brutal de não ser. E talvez, em algum ponto insondável entre a loucura e o niilismo, também sobre a possibilidade de renascer das cinzas da própria ausência.

No balneário adormecido de Sokcho, no extremo leste da Coreia do Sul, o inverno silencia tudo: as praias, os mercados, os gestos. Uma jovem mestiça trabalha em uma pousada quase deserta, lidando com hóspedes esparsos, pratos temperados com kimchi e uma solidão espessa como a neblina marinha. Sua mãe, uma mulher seca e ausente, pouco fala. O pai francês, que nunca conheceu, é uma sombra persistente. Quando um ilustrador francês se hospeda na pousada, buscando inspiração para sua próxima graphic novel, uma tensão silenciosa se instala. Ele é introspectivo, metódico, estrangeiro. Ela o observa, o alimenta, o deseja, sem saber se quer ser notada ou esquecida. Os dias seguem lentos, quase imóveis, como quadros de uma história que se escreve pela sugestão — pelo que não se diz, pelo que não se toca. A fronteira entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, tão próxima, torna-se metáfora tangível da divisão interna que a protagonista carrega: entre culturas, entre línguas, entre o pertencimento e o exílio íntimo. A escrita é seca, precisa, de uma beleza cortante, como o frio do mar no inverno. Cada frase parece medir o peso do silêncio, o desconforto da espera, a frustração de uma juventude sem contorno. Um romance breve, mas densíssimo, onde o invisível grita, e a neve não apenas cobre o mundo — também o distancia. É um mergulho na melancolia da identidade fluida, onde até o calor de um gesto é coberto de incerteza.

O que resta de uma lembrança: um disco de jazz girando na vitrola, o rosto de uma mulher esquecido no tempo, um jogo de beisebol que nunca terminou. Cada conto desta coletânea é narrado por uma voz masculina que carrega, com uma melancolia quase suspensa, os resíduos de encontros efêmeros, devaneios líricos e acontecimentos que nunca se completam. Não há enredos fechados, mas sim estados de espírito. Um poeta confuso com sua própria presença num recital que nunca deveria ter feito; um homem obcecado por uma música tocada por um símio; um caso amoroso que se dissolve no silêncio; e até uma experiência lisérgica em um bar que talvez nunca tenha existido. A primeira pessoa que narra não é necessariamente o autor — mas poderia ser. Em todos os relatos, paira a dúvida: o que é real, o que é sonho, o que apenas foi imaginado tanto tempo que se tornou memória? A prosa suave, musical, quase hipnótica, carrega o leitor para uma zona intermediária entre o cotidiano e o insólito, entre o passado e o eco que ele ainda provoca. Em vez de respostas, Murakami oferece atmosferas, pistas e sensações que duram mais do que os fatos. Ao final, o efeito é semelhante ao de um perfume que se recusa a evaporar: não se sabe exatamente o que foi vivido, mas se tem certeza de que algo nos tocou — e que agora habita, de forma imprecisa, a nossa própria primeira pessoa do singular.