“Nasci analfabeto e vou morrer poeta.” A frase pousa na tarde e permanece. A viola encostada na perna fala baixo; a mão calejada alisa o tampo. A garganta pede água e, quando a voz chega, acende a sala. Um olho falha, o outro procura gente no limite da estrada. Velho, magro, atento, ele ocupa o banco; a sombra do juazeiro alonga o chão. Cheiro de café requentado, poalha morna, um grilo insistente. O nome regressa sem anúncio e se senta entre os móveis: Patativa.

1909, sítio Serra de Santana, Assaré, Ceará. A recém-criada Inspetoria de Obras Contra as Secas desenha açudes no mapa; a sede persiste no barro. A família vive da roça miúda: planta, reza, resiste. O estio ensina a negociar a fome e a guardar frescor de sombra. Uma doença lhe rouba o olho direito; a escola se perde em estrada ruim e cabo de enxada. Foram poucos meses de caderno, o bastante para reconhecer letras raras, parentes de visita breve. O aprendizado maior corre de boca em boca: ladainhas de novena, aboios, folhetos, pregões de feira. A poesia chega na voz dos outros e encontra abrigo no menino que trabalha, escuta, pergunta, decora, devolve. No quintal, 1915 já arma o céu.

A dureza evita a pose e afasta o silêncio. O que entra pelo ouvido sai em rima. O chão fendido vira imagem, o estômago vazio vira cadência. Toda manhã pede a mão no cabo da enxada; toda noite pede uma palavra para aplainar o dia. O menino do Assaré aprende que a terra tem gramática, que a lua dita pausas, que o gado marca o compasso dos versos. No rosto, o sol grava uma assinatura que não apaga.

Ele segue na roça, porque o corpo precisa. A cabeça, porém, se enche de vozes vindas das feiras e dos batalhões de cantadores. Cordelistas erguem a barraca, penduram papéis e promessas. O adolescente escuta, guarda invenções e desaforos, experimenta rimas no cansaço das mãos. A palavra deixa de ser ornamento e vira ferramenta de sobrevivência; ferro de marcar, faca para o pão e para o medo. Em cada feira, uma primeira vez. Em cada desafio, o que faltava à mesa encontra voz. Os repentistas aceitam o menino franzino ao lado do banco gasto; ele responde, primeiro com hesitação, depois com coragem, sempre com a urgência de quem procura um fio de água onde o mapa só promete pó. No palco improvisado, a vergonha aprende forma e o desabafo devolve a dignidade de um fecho bem dado.

Ele se casa cedo, tem filhos, vê o calendário correr. O salário do sol segue magro. A vida adulta não o afasta da lavoura; a poesia não o dispensa da vida adulta. Patativa atravessa décadas dividindo o dia entre poalha e papel, entre o roçado e a cantoria, entre a colheita possível e a sede de justiça. Em 1956, quase aos 50, publica “Inspiração Nordestina” e dá aos próprios versos corpo de livro. No país, JK inaugura a febre das metas; no sertão, a carroça ainda range. A autoria chega sem alarde; a vaidade, sob rédea curta, não governa a casa. Ele veste as mesmas roupas, fala a mesma fala sertaneja, sustenta a mesma casa baixa e branca: quintal varrido, banco de madeira, caneca de esmalte na mesa. O dinheiro permanece bicho arisco. Patativa não enriquece com a palavra; não vende a experiência, oferece. Em cada gesto, sobriedade; em cada resposta, ironia fiel; no riso, um alívio breve.

A biografia, nesse ponto, já poderia descansar. O verso, não. E ele tampouco. A lavoura treina o corpo na persistência, e a persistência ganha sotaque. De madrugada, antes do sol, ele acende a cabeça; à tarde, depois do sol, recolhe o que plantou em sílabas. No rosto, a gravidade de quem conhece a geografia da perda e, por isso, confia no ganho mínimo que um poema garante: um copo d’água repartido entre vizinhos.

Os temas chegam por necessidade vital. Sertão, seca, fome, desigualdade, fé, política; nada entra por moda. Tudo existe no quintal e na estrada. Patativa entende que a poesia pode denunciar e amparar na mesma respiração, pedra e pão no mesmo prato. Ele recusa manual de mundo e oferece visão. Dali brota o poeta do povo: dores e esperanças em ritmo que o ouvido da sala e do curral reconhece. Seus versos atravessam o rádio da cozinha — já no tempo do baião —, pegam carona em caminhões, acompanham famílias em pau-de-arara. O que ele cria se espalha em discos, programas, barracões de feira, cordéis; a canção encontra a esquina e a esquina aprende o refrão. A fé recusa anestesia e oferece fôlego. A política, quando aparece, torna-se instrumento de nitidez; lente que aproxima a injustiça até ninguém poder alegar distração.

Há, na sua dicção, a coragem da franqueza. Ele fala da miséria sem travas, mas encontra uma luz que não humilha. Paternalismo não cabe; há fraternidade. A compaixão que pratica tem espinha. O riso dele, curvo, deixa um recado: amar o povo inclui brigar por ele. A metáfora que escolhe não se desprende da terra; as imagens trazem pó nos pés, respeitam bicho, pedra, raiz.

No Brasil de rádios de válvula e estradas de chão batido, artistas passam adiante a notícia de um poeta vindo do interior profundo. Em 1964, ano de botas nas ruas, Luiz Gonzaga grava “A triste partida”, lamento que vira hino de retirantes. A canção abre caminho para o nome de Patativa em outras vozes e palcos. Universidades oferecem títulos honorários; jornalistas batem à porta; políticos pedem a fotografia ao lado do homem da roça. Ele agradece, devolve com cuidado e guarda a sobriedade por chão. Repete, diante de microfones e sorrisos de estúdio: “Não sou doutor, sou cantador”. A frase, na força seca que tem, afasta enfeites da biografia.

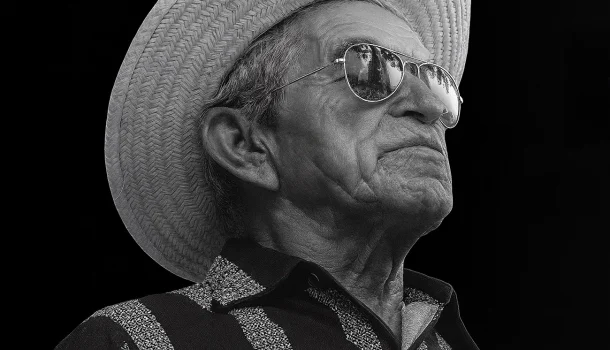

O país que aplaude continua o país do caminhão-pipa nas estiagens. O poeta reconhecido precisa pagar contas. Ele recusa transformar a fama em negócio; a morada permanece a mesma: pátio varrido, galinhas, café forte, cadeira de palha para quem chega. A figura pública cultiva uma resistência discreta: chapéu gasto, paletó simples nas cerimônias, vocabulário da infância guardado como quem preserva um poço. A mão dobra o chapéu antes da foto. O bolso amansado procura calma.

A idade cobra impostos em parcelas cada vez maiores. O corpo mingua; a voz treme; o fôlego falha. Ainda assim, ele se apruma, ajeita a camisa puída, tateia a caneca na mesa. Pede a janela aberta: entra luz dura, um fiapo de vento, entra o barulho velho da estrada e um aboio guardado no fundo da cabeça. O olho bom fecha devagar; o outro é sombra. Nada de discurso, só uma pausa limpa. Em 2002, aos 93, morre em Assaré, cidade que não largou e que também não o largou. A notícia corre o país e volta pesada: o cantador querido, o poeta ainda pouco estudado nas salas que decidem bibliografias.

O velório aperta a casa. Cheiro de vela, sabão de coco na roupa recém-lavada, crianças no degrau, cadeiras encostadas à parede. Vizinhos trazem pão doce, um terço, água fresca. A mão de calo antigo descansa; nas unhas, pó de terra que não saiu. Uma sanfona suspira no terreiro e para. Quem entra fala baixo. Quem reza alonga as sílabas. Lágrimas queimam sem alarde. Parece que a casa perdeu uma parede e, no entanto, continua de pé. O que ele disse durante décadas fica suspenso, pega vento e volta à praça, à feira, ao rádio de pilha da cozinha. A ausência fabrica presença; onde falta o corpo, cresce o canto.

Hoje, o Ceará o celebra com praças, escolas, projetos. O Brasil, amplo e distraído, não estudou Patativa com a constância que reserva a autores de lombada dourada. Parte da crítica continua presa à hierarquia que desconfia da roça. Faltam ensaios, faltam edições comentadas, faltam leitores dispostos a aprender sotaque sem preconceito. Ele foi um dos maiores poetas populares do século 20, e a comparação com grandes cordelistas não é favor, é medida. A potência de sua fala não depende de adorno; depende de ouvir o que as sílabas fazem com a vida.

Seus versos continuam acesos nos lugares onde a cultura não pede licença. Tocam em rádios comunitárias, nas pernas de sanfoneiros que cruzam estradas, em mercados de sábado, onde o feijão tem preço e o riso custa barato. LPs antigos ainda rodam, panfletos sobrevivem em gavetas, gravações encontram ouvidos novos em celulares, alto-falante a chiar na esquina. O povo repete trechos de memória; cada repetição traz uma mudança mínima, uma atenção nova, um reduto de espanto. A obra dele não se fecha; permanece aberta no ponto em que a experiência pede forma e a forma se oferece à experiência — e quem escuta descobre, no peito, uma água guardada.

O contraste derradeiro: a conta bancária rala; a herança sem cofre. Ele morreu sem dinheiro; deixou um patrimônio que ninguém toma. Os versos, sem medalhas, seguem vivos; a maneira como apontou a desigualdade ainda orienta; a coragem de nomear a dor segue necessária. Há autores mais citados; poucos são mais amados.

A tarde retorna ao primeiro gesto. Sertão seco; viola de madeira simples; um homem franzino declamando em voz rouca. A luz do fim da tarde encosta nas palavras e risca um sulco no chão. Patativa, já idoso e reconhecido, guarda a simplicidade de quem nunca largou o chão da roça. Ele não troca de endereço espiritual; permanece na casa de vento que a infância levantou. O olho gasto não embaraça; o bom enxerga gente. Ao redor, crianças curiosas fazem roda; adultos cultivam um silêncio breve e atento. A cena cabe inteira numa fotografia que ninguém tirou. O pó da estrada se ergue, toca o rosto dele, deita-se nos versos. A viola repousa; o canto avança; o mundo, por um instante, lembra de respirar.

O poeta respira fundo e afirma de novo, com a serenidade de quem já viu tudo de perto: “Nasci analfabeto e vou morrer poeta”. A frase chega sem barulho; estabelece uma lei íntima. O homem se levanta, cumpre o rito da despedida, guarda a viola, agradece; o sertão, discreto, retoma o espaço. A palavra fica. A roça cabe inteira dentro dela, e a cidade que insiste em esquecer recebe uma visita. O vento faz o restante. Patativa permanece: canto no vento do sertão.