No cemitério do Rio, a manhã tem um brilho que dói; a aragem balança véus e capim. Os estudantes cercam o caixão com mãos frias, um deles abre o papel e o timbre roça o primeiro verso de “Se eu morresse amanhã”. A cidade escuta, as folhas obedecem, os sinos parecem menores. Não há consolo possível. Há uma clareza feroz: um garoto de São Paulo, aluno aplicado, leitor veloz, agora volta para a terra com um poema recente no bolso da roupa. A partir desse instante, tudo ganha espessura de mito; a juventude brasileira recebe um rosto definitivo, e ele tem vinte anos.

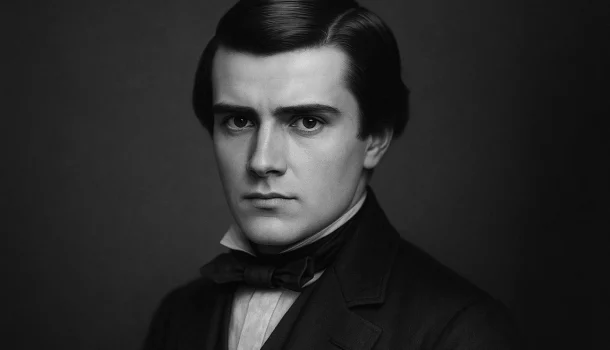

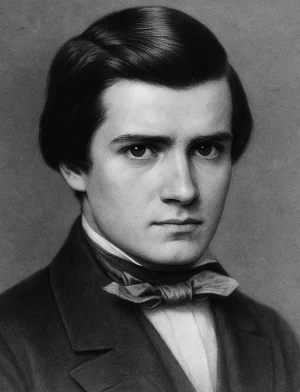

1831. São Paulo amanhece com o pó dos cascos e o pão quente na rua; nasce o menino. Poucos anos depois, a família o leva ao Rio, capital do Império. No Colégio Pedro 2, ele aprende latim, inglês e francês e descobre que os livros abrem janelas com ferragens firmes em paredes muito altas. No pátio, a tinta das tipografias do porto mistura-se ao perfume das laranjeiras. A disciplina das manhãs não cancela o segredo das tardes: o caderno recebe frases urgentes, rabiscos que pedem vida.

Adolescente, ele retorna a São Paulo. O Largo São Francisco acende lampiões, e a faculdade de Direito transforma-se em laboratório de ambição letrada. Em repúblicas, quartos alugados e cafés improvisados, nascem revistas de vida breve, poemas copiados à mão, discussões que atravessam a madrugada; em cada encontro, mais uma tentativa de dar uma língua ao excesso. Byron ocupa o centro de uma devoção que mistura ironia e ferida aberta; o byronismo funciona como repertório para quem deseja debochar do tédio e beijar o abismo no mesmo gesto. Entre provas, discursos e gargalhadas, Álvares de Azevedo encontra sua dicção, capaz de alternar delicadeza e desdém sem pedir desculpa.

À volta dele, o país afina outra voz. Entre 1840 e os primeiros anos de 1850, o café puxa comboios de mulas pelo Vale do Paraíba até a Corte; o dinheiro circula com cheiro de folha queimada; pregões noturnos marcam o compasso das ruas. No Atlântico, fragatas britânicas rondam e a pressão pelo fim do tráfico aperta até estalar na Lei Eusébio de Queirós, de 1850; a cidade toma nota e muda de feição. O rumor das revoluções de 1848 cruza o oceano em cartas e recortes, encontra a Praieira no Recife e instala na língua uma febre de urgência. Livrarias e gabinetes de leitura reúnem gente diante do folhetim; sociedades dramáticas levantam palcos de madeira. Traduções de Musset e Lamartine passam de caderno em caderno; o mal do século ganha sotaque brasileiro. Nesse clima, o que chega como alvoroço entra nas folhas e sai com outra temperatura: pressões públicas viram cadência, leituras estrangeiras ganham caligrafia local, o desalento encontra frase. É nesse pulso que Azevedo fixa uma dicção própria, precisa e ferida, capaz de sustentar o riso sem açúcar e a noite espessa.

“Lira dos Vinte Anos” chegou à rua em 1853 abrindo duas janelas num quarto escurecido. Numa, o ideal amoroso irradia claridade nervosa; noutra, o tédio arranha o reboco. A partitura do livro expõe a alma por faces concorrentes. Em gabinetes de leitura do Rio e de São Paulo, jovens fazem orelhas no papel bege, recortam trechos para folhas pautadas, levam o volume para o alpendre quando a luz baixa. Um país que ainda tateia uma fala própria encontra ali gramática íntima para ardor e desalento. A figura amada ganha foco impiedoso; corpo e sonho sentam na mesma borda da cama; o riso morde. Póstuma, a edição assina um pacto com leitores de idade breve; a contradição dispensa máscara, puxa a cadeira, serve o vinho e sustenta o olhar.

Em “Noite na Taverna”, posta em circulação em 1855, a prosa encosta a testa na parede e deixa marca. O Brasil do folhetim e dos salões de madeira encontra, ali, um subsolo que o decoro do Império não admite em público. As histórias bebem violência e confissão; caminham pelas bordas e voltam tisnadas; o leitor adolescente reconhece uma vidraça sem cortina e aceita o susto. Nada vira sermão. O desconforto torna-se ritual íntimo, um modo de escutar o coração escondido com a vela acesa. Entre o burburinho da rua, a tipografia ainda cheirando a tinta e o copo mal lavado, a narrativa entrega um corpo em sobressalto e um riso oblíquo. A lucidez chega tarde e afiada, depois do último gole, quando a madrugada espera uma resposta que não chega inteira.

“Macário”, também de 1855, prefere a lâmina do humor e a conversa com o diabo dita em voz baixa. A peça percorre sociedades dramáticas amadoras, atravessa salões aquecidos por lampiões, brinca com a filosofia sem empedrar a língua. O riso desmonta a solenidade e devolve à plateia um espelho um pouco cruel, útil como uma navalha limpa. Azevedo confia nesse riso que revela e não humilha; com ele fura costumes, derruba cortinas, ensina a pensar sem deixar de doer. Em tempos de censura informal dos costumes e etiqueta rígida, o diálogo de “Macário” apanha no ar as discussões de liberdade e destino que corriam nos corredores do Largo e nos jornais da Corte. Num arco breve, em verso, em prosa e em teatro, uma obra curta ganha fôlego largo e transforma fragilidade em matéria incandescente.

A saúde cobra impostos crescentes; os dias alternam leitura, reescrita e febre. Na casa do Rio, o lenço já não contém manchas; o peito range; o corpo pede silêncio. Um médico examina, outro discorda; a palavra “tísica” ronda a sala, a lembrança da queda não se afasta. A botica envia frascos de láudano, xaropes de papoula, água de flor de laranjeira; sobre a mesa, ventosas, compressas mornas, cataplasmas de mostarda. A medicina dos Oitocentos trabalha entre rezas e suposições; fala em miasmas, recomenda repouso, sugere sangria; a família aceita, depois recua. Ele observa, recolhe uma última imagem, pede lume discreto. Na rua, pregões e rodas de carroça; no aposento, o tempo mede o fôlego.

Nos últimos dias, os amigos entram em turnos; deixam livros, bilhetes, um raminho de manjericão. Falam baixo, riem por educação, saem com os olhos úmidos. Ele agradece, pede que leiam uma passagem, corrige uma palavra, sorri de lado. O corpo diminui; a cabeça pesa. Há uma gravidade doce no gesto de ordenar o que importa; o caderno, a pena, o envelope vazio, a fita azul. A febre traz um brilho que não ilumina; o coração acompanha o relógio com cansaço. Longe dali, o porto descarrega notícias, a oficina borra mãos de tinta, a Câmara discute leis; naquele leito, a literatura do país escuta cada estalo do assoalho.

Na véspera, a madrugada demora. A janela, entreaberta, deixa entrar um sopro salgado; o candeeiro desenha arabescos no teto; a água na bacia esfria. Ele adormece em golpes e acorda em sobressaltos; pede um gole de café ralo, aceita uma toalha fresca na testa, recusa visita tardia. A mãe finge firmeza; o parente mais velho reza; o colega de São Paulo segura a mão e aprende a ficar calado. A respiração encurta; a pele perde cor; os dedos ficam frios. Não há discurso. Há um rapaz de vinte anos que encara o próprio limite com uma serenidade que corta.

Em 25 de abril de 1852, o cômodo fica quieto até doer. A vida termina. A notícia corre pelos corredores, alcança a calçada, toma o bairro. O Rio anota a data. A tradição repete a tuberculose; outras pesquisas apontam queda de cavalo, abscesso, risco cirúrgico e complicações que a medicina de então não contorna. A contradição das versões não dilui o luto; amplia. Um acaso cruel interrompe quem escreveu tanto sobre noite e cansaço. Amigos recolhem papéis, fecham o caderno, decidem o cortejo. Restará, entre as coisas de mesa, um poema recente. No caminho, a leitura desse poema fixará para sempre aquela juventude. A dor, íntima, acende um rito comum.

Depois das edições póstumas, “Lira dos Vinte Anos” entrou na rotina das aulas sem perder o sigilo de quarto. A cada rearranjo do país, outra juventude encontra ali um idioma para o que ardia calado; o eu singular se dilata até virar coro. No século 19, oficinas tipográficas, gabinetes de leitura e folhas volantes levavam a voz para além das repúblicas estudantis; décadas depois, rádios, fitas, palcos e estádios ampliariam o alcance. O procedimento permanece enquanto mudam as ferragens: confidências transformam-se em código comum. Nesse contínuo histórico, os paralelos deixam de enfeite e ajudam a entender como uma voz íntima funda pertença.

No Brasil, a sua chama encontra parentes próximos e de fôlego breve. Casimiro de Abreu, que também morre cedo, lapida um lirismo de febre mansa; Junqueira Freire, vindo do claustro, transforma inquietação em oração inquieta; Fagundes Varela carrega na língua um luto que se confunde com estrada. Azevedo conversa com todos e não se repete em nenhum. Ele acende, no coração dos Oitocentos, uma gramática afetiva que admite contradição sem alarde, mistura zombaria e ardor e entrega à adolescência um vocabulário capaz de vestir tanto a súplica quanto a gargalhada. Nessa vizinhança, sua voz define um território: o da juventude que pensa alto, de peito aberto.

No arco atlântico, os ecos são mais antigos e decisivos. Byron oferece gesto e insolência; Musset e Heine emprestam um desenho de sensibilidade que conhece exagero e cansaço; Keats prova que o lirismo pode sustentar incerteza com elegância ferida. Azevedo não imita; ajusta essa herança à temperatura do país e dela extrai um léxico próprio, de humor sombrio e precisão afetiva. O resultado é um conjunto breve e intenso, capaz de atravessar séculos porque mantém a mesma promessa: dar forma respirável ao que, de outro modo, ficaria preso no peito.

Os livros dão ossos ao mito; as cenas lhe emprestam pele. Numa noite de 1849, numa travessa do centro paulistano, a lamparina chia; o pavio desenha dentes no teto; a madeira da mesa cheira a vinho barato e tinta recente. Copos deixam círculos na toalha; risos e súplicas marcham juntos; a porta entreaberta arranca um fio de ar da rua. A leitura corre de mão em mão; uma estrofe acende assobios; outra impõe silêncio de igreja. Mais atrás no tempo, numa sala de latim da infância carioca, o couro das pastas range, o giz risca devagar, o menino esconde um verso no estojo e finge atenção às declinações. O país cabe nesses dois gestos; aprender o alfabeto do mundo e inventar um idioma para o que ainda não tem nome.

Quando a voz se cala, os amigos reúnem cadernos, alisam rasuras, amarram pacotes com fita e levam o material à oficina. Prensas de ferro roncando, caixas de tipos alinhadas, dedos enegrecidos virando páginas de prova, erratas colhidas à luz branda do fim da tarde. O cheiro de óleo e tinta toma a sala. Das bancadas, nascem cadernos de capa parda, costurados com linha grossa, destinados a gabinetes de leitura, livrarias discretas, malas que sobem rio acima. Em províncias distantes, um professor anota no quadro um trecho de “Lira dos Vinte Anos”; em casinhas de quintal, leitores copiam versos para cadernos de caligrafia; no intervalo da tarde, alguém fecha o livro e precisa ficar um minuto parado para que o coração volte ao compasso. A leitura, quando acerta o alvo, muda o andamento da tarde.

Hoje, o rastro vive onde a vida anda devagar. Em prateleiras de sebo, edições com lombadas gastas trazem margens sublinhadas por desconhecidos; entre as folhas, cartões de biblioteca guardam datas vencidas; no bolso de um casaco antigo, um papel dobrado conserva duas linhas da “Lira”. Em auditórios escolares, grupos ensaiam cenas de “Macário” e descobrem que o riso pode ser ferramenta afiada; em mesas de estudo, quem lê sublinha “Noite na Taverna” e aprende a suportar o escuro sem apagar a vela. Essa permanência dispensa brasões; nasce da precisão emocional de uma escrita que permite excesso com delicadeza, humor com ferida, cansaço com coragem. Quando faltam palavras, o país pede as dele emprestadas, e continua.

Há livros que caminham com o leitor até o fim do dia; e há os que lhe devolvem o coração inquieto da primeira vez. A voz de Álvares de Azevedo mora nesse segundo fôlego. Não por culto à morte, mas por vigor de linguagem que abre feridas antigas com mão precisa. Ao longo do tempo, ela atravessa varais de 1888, passa sob bandeiras novas de 1889, cruza o rumor de 1922 e o metal nervoso das linotipos de 1930; sobrevive ao peso mudo de 1968, reaprende o país em 1985 e encara a luz azul das telas de agora. A prova circula em cenas miúdas. Uma moça de máscara de gaze em 1918 lê na janela e anota, com lápis curto, uma linha que a ajuda a suportar a febre. Um estudante de 1937 rabisca a margem com letra apressada antes de apagar a luz do quarto. Em 1977, folhas roxas de mimeógrafo carregam trechos da “Lira dos Vinte Anos” e passam de mão em mão num corredor que pede silêncio. Em 2001, um adolescente desliza o dedo sobre a capa gasta, respira fundo, entende algo que ainda não sabe dizer; em 2025, uma tela pequena ilumina um verso no escuro da sala, e o peito conquista um andamento novo. O país muda de roupas, de brasões, de ruído; a leitura permanece como abrigo portátil, discreto e exigente.

Desde 25 de abril de 1852, aquela manhã lateja no idioma. Quando o dia aperta, alguém encontra uma linha antiga e o peito aquieta. A pedra não responde; o papel conserva calor. Em vez de resposta, ele deixou forma. Nessa forma, a perda encontra lugar sem romper por dentro. Assim o dia volta a caber. O rapaz de vinte permanece onde a fala começa, no ponto em que a coragem ensaia o primeiro gesto. Basta uma leitura em voz baixa e o país retoma o passo.