Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1913. Na Rua Lopes Quintas, 114, no Jardim Botânico, uma casa com piano e jornal aberto acompanha a República que abre avenidas novas e testa no rádio a extensão da própria voz. Lídia, a mãe, afina a manhã no teclado; Clodoaldo, o pai, regressa do expediente com violino e manchetes; do lado de fora, os bondes tilintam e puxam o dia. O menino chega entre partituras domésticas e conversa de política e há de crescer onde a brisa traz sal e a vizinhança comenta crônicas na calçada. Logo, o Colégio Santo Inácio impõe horários e caligrafia, enquanto a rua devolve gírias, areia e histórias; cedo demais, um caderno estreia no bolso e começa a pedir música às palavras. O desenho do bairro, a maresia e a notícia repetida à mesa formam a primeira gramática do seu ouvido.

Em 1933, com a Constituinte em marcha e a capital dividindo a respiração entre plenário e café, ele recebe o diploma da Faculdade de Direito e, no mesmo gesto, entrega o livro que lhe dá fôlego próprio. “O Caminho para a Distância” chega sem fanfarra, circula por luzes baixas de café e redações enfumaçadas, passa de mão em mão, ganha sublinhados a tinta roxa e frases sopradas na saída da noite. Os debates alongam as horas; estética, política e samba ocupam a mesma mesa; e ele aprende a encordoar argumentos, regulando o instrumento frase a frase: limpa a sentença, escuta o encaixe do ritmo, recomeça sem pudor. A cidade prefere experimentar antes de aplaudir, e essa prova o afina. O livro não apenas conquista leitores; inaugura um autor disposto a perseguir o ponto exato em que pensamento e canto se reconhecem. No vaivém dessas conversas, a década abre passagem e, pela primeira vez, fica de pé a hipótese inteira de uma vida dedicada à literatura.

Em 1943, com o mundo em guerra e o Brasil ajustando presença entre comboios na costa e fábricas reorientadas, ele ingressa no Itamaraty e aprende a coreografia dos ofícios. Los Angeles lhe apresenta estúdios de portas altas, orquestras de rádio, partituras que parecem respirar no intervalo entre um despacho e outro; a fala ganha outro contorno, o fraseado se alonga. Em Paris, já no pós-libertação, a UNESCO instala mesas onde educação e cultura servem de antídoto pensado contra o escombro recente; ali, a palavra pública precisa medir cada sílaba. Em Montevidéu, a luz oblíqua do Prata e a vizinhança política afinam a escuta do continente. Pela manhã, pilhas de papéis, selos, audiências; ao cair da tarde, metrópoles que recusam silêncio. Não há conciliação fácil: etiqueta diurna e liberdade noturna compartilham o mesmo corpo em atrito constante. Em 1969, sob o AI-5, um despacho seco o manda para casa e interrompe a carreira; a consequência dói no bolso e no papel timbrado, mas entrega o tempo todo ao artista. Anos depois, um ato oficial de reparação restabelece o nome e lhe confere a promoção póstuma ao topo, num gesto que devolve, por escrito, uma biografia interrompida.

Muito antes de 1969, quando a carreira oficial seria interrompida, a poesia dele já se sentara ao lado da canção. Em meados dos anos 1950, com Brasília ainda riscada em papel e o otimismo industrial acendendo rádios domésticos, “Orfeu da Conceição” toma o Theatro Municipal em 1956 e faz o mito descer as ladeiras do Rio sob a música de Tom Jobim. Em 1958, Elizeth Cardoso grava “Canção do Amor Demais”; João Gilberto registra “Chega de saudade” em 10 de julho de 1958, e o país descobre outro fôlego para a ternura. Dali em diante, “Garota de Ipanema” aprende idiomas sem perder acento e caminha mundo afora com naturalidade de manhã clara. Com Baden Powell, “Os Afro-sambas” levam tambores, rezas e folhas para dentro do estúdio e alargam a memória que a música oferece ao país. Depois, Toquinho transforma parceria em ofício contínuo, e a amizade com Chico Buarque abre atalhos íntimos entre verso e melodia. A página guarda o rigor; o canto acolhe ideias sem perda de calor; desse encontro, o Brasil ganha um idioma próximo da pele, que anda no compasso das sílabas.

Em privado, enquanto o país trocava hábitos e acelerava a modernidade, o amor impunha a sua própria agenda. Foram nove casamentos, cada qual acendendo uma luz diferente dentro de casa: Beatriz Azevedo de Melo, a Tati, primeiro pacto e primeiras cartas; Regina Pederneiras, respiro breve; Lila Bôscoli, dias de estreia e aprendizado; Maria Lúcia Proença, bibliotecas e rigor; Nelita de Abreu, cidade veloz; Cristina Gurjão, febre que tudo ilumina; Gessy Gesse, anos baianos e a aprendizagem de um ritmo de fé; Marta Rodrigues Santamaria, rotas de palco; por fim, Gilda de Queirós Mattoso, presença atenta dos derradeiros dias. O sentimento chegava com urgência e pedia lealdade, às vezes cobrava mudanças de endereço e trégua para recomeçar, e deixava material de primeira grandeza no caderno: confissão polida em forma, forma que ganhava lastro de permanência. Do convívio nasciam versos de corpo inteiro; da convivência encerrada, canções com o perfume de casa recém-alugada. No entretempo, a vida encontrava a medida justa para caber no papel.

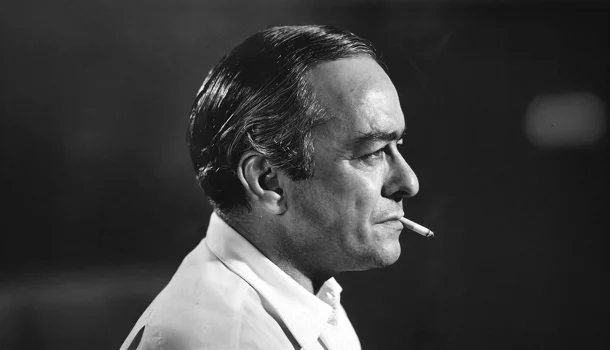

Na primeira metade dos anos 1960, quando o Rio troca o sol por lâmpadas baixas e a televisão respira em preto e branco, as boates de Copacabana erguem palcos do tamanho de uma sala e o AM veste a madrugada de canções. Ali ele encontra plateia e desassossego em doses equivalentes. Garçons o anunciam com um levantar de sobrancelhas; motoristas ajustam rotas pelas histórias que traz; mesas distraídas se recompõem ao primeiro ataque do violão. Entre pianistas de bar e guitarras contidas, a patrulha de costumes vigia do lado de fora, mas por dentro o canto cresce. O álcool afia a ousadia e, ao amanhecer, apresenta a fatura: ainda havia expediente no Itamaraty; esperavam-no telegramas cifrados, notas verbais, recepções de praxe; o timbre cedia um degrau antes do último refrão. Ainda assim, subir ao microfone virava pacto íntimo, uma fidelidade a si mesmo: fazer soar o que falta enquanto ainda há fôlego.

Depois de 1964, calendários turvos, teatros vigiados, carimbos escuros no rodapé das letras. Em dezembro de 1968, a língua do país enrijece de vez e muitos palcos passam a funcionar como assembleias de baixa luz, onde cada canção precisa atravessar cortes, lacunas e silêncios impostos. Ele assina manifestos, empresta voz a shows de arrecadação, aceita convites de universidades e salões improvisados, canta para plateias que aprendem a ouvir o subentendido. Entrevistas viram atos cívicos em miniatura; a palavra liberdade viaja discretamente no bolso do paletó, pronta para ser dita sem trombeta. Nos programas do rádio, trechos desaparecem; em cartazes, títulos trocados por eufemismos; no camarim, bilhetes de alerta e abraços que sustentam a coragem. A presença pública mantém a biografia no mesmo território que a cidade ocupa, com risco calculado e cuidado persistente. E quando a tesoura do jornal tenta cortar a conversa, a canção alonga a conversa e reúne de novo quem precisa ficar junto.

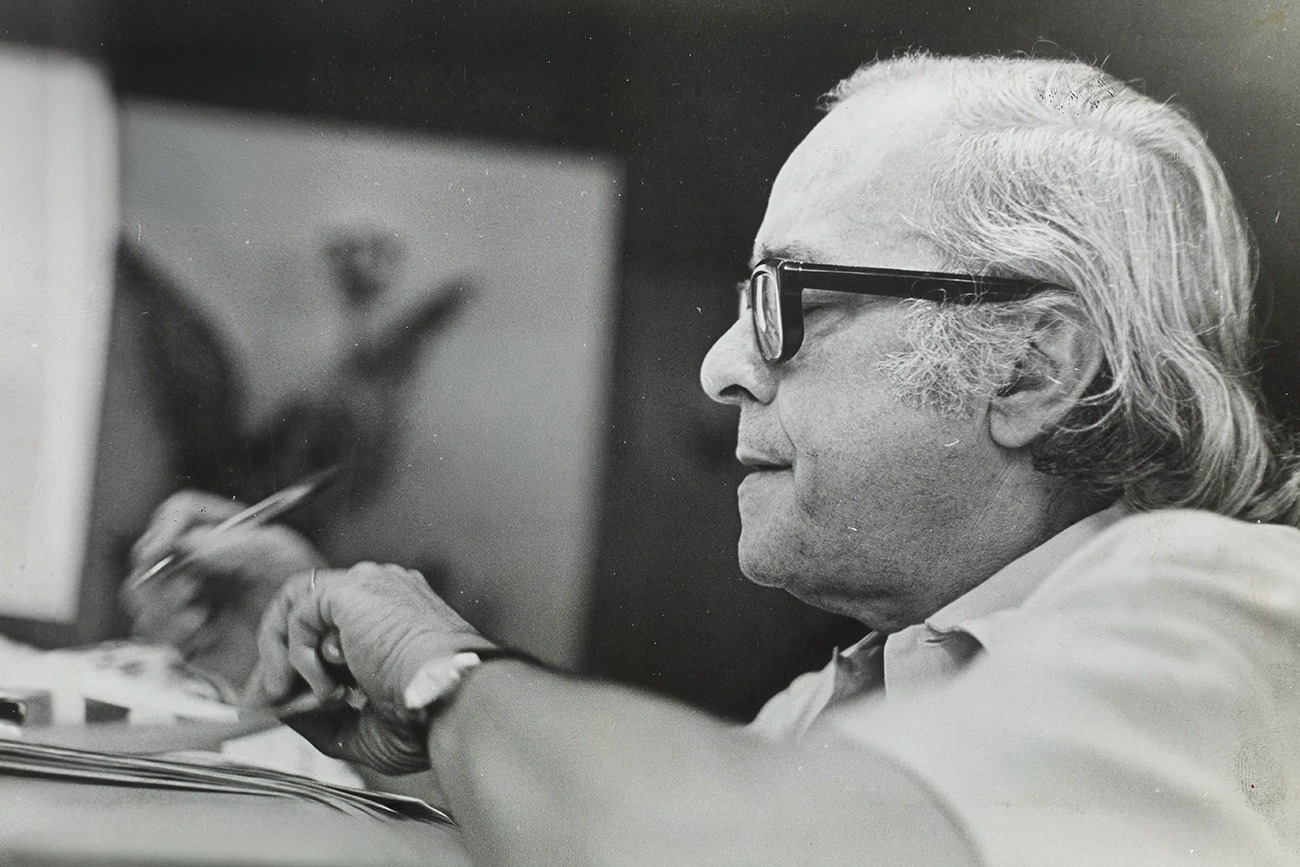

Na segunda metade dos anos 1970, com a anistia no horizonte e a televisão em cores ocupando as salas, as turnês com Toquinho se tornam hábito de calendário: teatros lotados, casas de espetáculo no eixo do litoral ao interior, passaportes carimbados em Lisboa, Buenos Aires, Roma. Ensaios comprimidos em camarins, passagens de som que viram conversa, atrasos de companhia aérea compensados no bis; a vida de estrada organiza o dia, palco erguido a cada cidade. Sem a rotina de repartição, a agenda artística ocupa todas as horas. O corpo cobra, médicos pedem freio, a voz às vezes tropeça um passo antes; ainda assim, um sorriso oblíquo abre corredor para a melodia, que insiste em ficar. O cansaço deixa de ser obstáculo e vira temperatura de trabalho. E quando o público devolve calor, não só aplauso, mas cuidado, a noite concede alguns minutos de saúde extra, o suficiente para mais uma canção e uma graça dita de improviso.

Na semana que antecede 9 de julho de 1980, o inverno do Rio é curto e concentrado, um frio que pede janela fechada e chá na madrugada. A mesa de trabalho acumula folhas com o esboço de canções infantis, cifras em lápis azul, listas de faixas para um disco novo; ao lado do telefone, recados de amigos, horários de estúdio, a lembrança de um ensaio na véspera com Toquinho. No fim da noite, ele revisa anotações, tenta aparar uma rima que teima em não se aquietar, abre um livro, coloca um disco baixinho, respira. A casa está em ordem, Gilda recolhe papéis, a cidade já desliga as últimas luzes dos bares. Às primeiras horas do dia 9, o corpo falha. Tudo acontece depressa e com uma serenidade que só a surpresa produz: um ruído na água do banheiro, um chamado curto, o gesto de socorro imediato, e, de repente, o silêncio que não sabe o que dizer. O amanhecer encontra o país com a notícia ainda em voz baixa. Operadores de rádio interrompem a programação e encadeiam canções, editores convocam capas de urgência, bares trocam o repertório, taxistas contam histórias que parecem ensaio de despedida. O relógio urbano marca o luto sem alarde: filas discretas, abraços que demoram mais, amigos que repetem o primeiro encontro e a primeira graça. Naquela manhã, aos sessenta e seis anos, encerra-se uma biografia que vinha sendo escrita no tempo presente; o pano desce devagar, sem histeria, e deixa no ar o último acorde inteiro. Nos dias que se seguem, a cidade reconhece o contorno dessa ausência e, num sussurro de final de ópera, devolve o que aprendeu com ele: a delicadeza como tarefa diária, a coragem de dizer amor audivelmente, a música como modo legítimo de pensar o mundo.

Desde aquele julho, o que permanece espalhou-se por formatos e décadas com naturalidade de canção que atravessa uma sala. Discos ganharam novas prensagens, livros voltaram às vitrines, partituras passaram a circular em corais de escola e em conservatórios, biografias e dossiês ajudaram a ordenar o acervo sem lhe roubar o espanto. Em palcos de homenagem, músicos jovens testam o alcance de letras antigas e descobrem que a delicadeza continua sendo uma forma de inteligência pública. O reconhecimento oficial, transformado em decreto anos depois, apenas deu papel a uma certeza anterior: aquela obra representou o país lá fora enquanto ensinava o país por dentro a respirar com mais cuidado. Entre vinil, fita, CD e streaming, a mesma cartografia afetiva segue ativa, ajustando o dia de quem precisa de uma frase exata para não se perder.

Hoje, no encontro da Prudente de Morais com a rua que herdou o seu nome, a esquina virou ritual. A calçada desenha ondas, turistas chegam com câmeras tímidas, moradores atravessam a pressa e, por um instante, diminuem o passo. Dentro do salão, uma mesa guarda o frio ideal para o pensamento e, no canto, um violão encostado parece armazenar ar. Pedem a canção da rua, alguém arrisca o primeiro acorde, duas pessoas trocam um olhar de confirmação antes de voltar para casa. A obra recusa cerimônia e exige atenção. Quando um verso corre fácil e fere, quando uma melodia abre lugar para o tumulto descansar, acende-se uma presença clara e discreta. É um brinde silencioso. É uma rima que ajusta o fôlego onde ninguém vê. É o território interior ao qual, sem alarde, sempre retornamos.