Porto Alegre amanhece fria, em agosto; o minuano encosta nos vidros e a capital suspende a respiração. Da origem restam o rumor das prensas, os linotipos da “Revista do Globo”, corredores onde Erico trazia provas sob o braço; dali saiu o menino que, adulto, preferiu falar baixo para que o leitor se aproximasse. Morreu Luis Fernando Verissimo. Na estante, um sax repousa, metal sem vento. O filho das gráficas e dos bondes regressa ao ponto de partida. “Minha musa é o prazo.” O prazo chegou, e a quietude já não é ausência de fala; é luto e memória, e o Brasil leitor percebe que lhe falta o tom do dia.

Na manhã de 26 de setembro de 1936, Porto Alegre trabalhava em ritmo de gráfica. As prensas da Livraria do Globo giravam sem descanso; a revista da casa chegava fresca às bancas; a Rua da Praia ditava o passo do centro; no cais, sotaques recém-chegados se esbarravam. Em casa, Mafalda organizava a mesa; Erico voltava com provas marcadas; a biblioteca nascia em pilhas ao lado do berço. O menino dormia entre cheiro de tinta e algodão, ouvido já atento ao ranger dos trilhos. Daquele ar saiu uma disposição: atenção antes da frase, delicadeza antes da ironia, curiosidade que não se apaga.

A infância abriu janelas para o Pacífico e, depois, para a capital dos acordos. Vieram São Francisco e Los Angeles do pós-guerra, luz inclinada sobre morros e estúdios; por fim, Washington, onde Erico assumiria a direção cultural da Organização dos Estados Americanos, em meados da década de 1950. O inglês entrou pela porta da escola e pela vitrola da sala; vitrines de discos guardavam metais distantes, e programas noturnos de rádio deixavam solos que traziam ar novo aos pulmões. Em Nova York, a velocidade das ruas; em Washington, as aulas de saxofone que ensinavam a medir respirações e a encontrar pausa. A timidez ganhou fôlego no bocal, virou andamento; a escrita futura herdou dessa prática a cadência e a síncope oblíqua.

Em 1956, de volta à cidade natal, o Brasil prometia cinquenta anos em cinco e Brasília ainda era traço no papel; nas rádios e nos clubes reacendiam-se salões. De dia, a mesa de arte da Editora Globo pedia mãos pacientes, provas alisadas, tipos escolhidos; à noite, a Porto Alegre dos bailes ganhava fôlego. No fim da década, ele entra no conjunto de bailes Renato e Seu Sexteto, chamado “sexteto de sete”, que rodava a Independência e o Bom Fim e que ele apelidou, em brincadeira, de o maior sexteto do mundo. Anos depois, já nos 1990, viria o Jazz 6, o menor sexteto do mundo, cinco amigos e um pulso constante. Havia luz âmbar sobre madeira encerada, copos a tilintar, um público que respirava junto. Ali, silêncio e explosão encontraram medida, a pausa ganhou promessa. Entre papel e instrumento, ele descobria que a noite dava ao período um pulso que o dia não oferecia.

Veio a redação. Em 1967, em “Zero Hora”, o país andava contido e os telefones da chefia tocavam sem descanso. Ele ocupou o copidesque, aparou títulos, refinou parágrafos, aprendeu o rumor do telex e o assobio dos linotipos. A coluna nasceu numa substituição de férias e não voltou para a gaveta; o leitor reconheceu o timbre, uma dicção que acendia lâmpadas em vez de subir o volume. No início dos anos 1970, passou pela “Folha da Manhã”. Em 1971, ajudou a lançar em Porto Alegre o semanário alternativo “O Pato Macho”, jornal satírico semanal feito por jornalistas e cartunistas, de circulação breve e vigiado pela censura. Na linhagem de “O Pasquim”, mirava os poderosos e a vida urbana com humor de lâmina fina e tinta recém-seca.

Nos anos 1980 e 1990, o Brasil reabria janelas e reaprendia a respirar. Cartazes das Diretas Já pendiam úmidos nas fachadas, a nova Constituição secava nas oficinas, etiquetas de supermercado trocavam de número antes do meio-dia, e a sala de estar ganhava um controle remoto que não apaziguava a inquietação. Nessa pressa com espera, os personagens desceram da coluna para a calçada: o Analista de Bagé, desenhado por Edgar Vasques; a Velhinha de Taubaté, crédula da palavra oficial; a Família Brasil, pequena república de afetos e ruídos. Eram lentes de aproximação para medir a temperatura do dia e o rumor do poder. A página de humor na revista “Veja” virou vitrine semanal desse olhar, enquanto as colunas em “O Estado de S. Paulo” e “O Globo” alargaram o círculo de leitores sem elevar o volume. Havia riso, e havia também a gravidade de quem conhece o corte e escolhe o cuidado; ternura, mas sem anestesia. Com o país trocando moedas e hábitos, ele devolvia o cotidiano em estado legível.

A casa sustentava o homem público. O casamento com Lúcia Helena, em 1964, deu-lhe uma mesa sempre aberta, um riso que arejava a sala e três filhos crescendo entre livros e música baixa no fim da tarde. Havia rituais discretos: separar a correspondência, responder mensagens com calma, escrever dedicatórias sem abreviar nomes. Eram anos de agenda cheia, colunas, viagens, noites de autógrafos, telefonemas que não largavam do horário; ainda assim, havia espaço para quem chegasse. Em 2000, uma leitora escreveu de um mundo quebrado pela morte do pai; a vontade de viver encolhia, e ela levava as crônicas para a faculdade para recuperar o ar entre uma aula e outra. Não esperava resposta. Chegou breve e gentil, agradecendo a leitura e o gesto de escrever e, ao fim, uma linha que ampara: continue vivendo, a dor perde arestas quando o dia reencontra o seu passo. Hoje, editora da “Revista Bula”, ela abre a pasta onde guarda a mensagem impressa e empresta a lembrança a este retrato. São esses gestos, repetidos por décadas em cartas, e-mails, filas de autógrafos e conversas curtas, que explicam a confiança de quem lê e a ternura que sustenta a coluna.

E havia o domingo. No Beira-Rio, o vermelho das bandeiras encontrava o vento do Guaíba e a cidade cabia inteira na arquibancada. Ele gostava de chegar cedo, observar o aquecimento em diagonais, ouvir o coro antes do primeiro apito; jogo após jogo, aprendia a coragem de perder e a discrição de ganhar. Daquele cimento saiu um repertório de histórias sobre lealdade e vaidade, trabalho e alegria rara, um modo de olhar o Brasil sem gritar. Talvez por isso a resposta enviada àquela leitora tenha encontrado caminho direto. Quem frequenta estádio sabe: depois do silêncio que fere, a vida pede novo fôlego. Quando a notícia da morte chegou, o Sport Club Internacional vestiu luto e agradeceu; por um instante inteiro, a capital gaúcha ficou quieta, à espera de uma última frase.

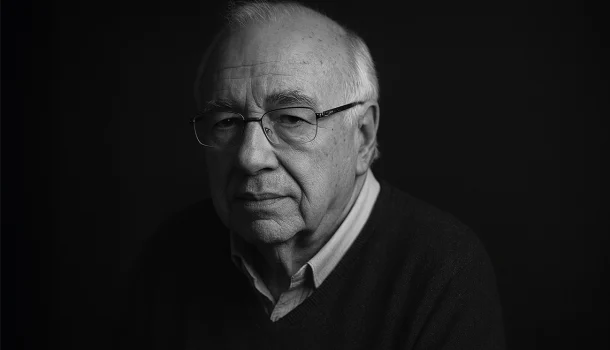

No documentário “Verissimo” (2024), filmado anos antes e lançado quando a sua voz já preferia a economia, a timidez se torna visível. Os olhos procuram a palavra certa, a respiração marca a cadência, o sorriso chega um instante antes da resposta. O filme não apressa; acompanha gestos miúdos, o ajuste dos óculos, a cabeça que se inclina, a mão que risca o ar até encontrar passagem. Ele escuta mais do que afirma e, quando enfim fala, deixa uma margem de silêncio que é convite e respeito. A graça não cai no primeiro impacto; amadurece na pausa, acende depois, permanece. Não há slogans: há o retrato de uma delicadeza teimosa num país cansado de barulho. Quem assiste reconhece a mesma voz das colunas, reduzida ao osso e à respiração, e entende que a timidez, nele, era uma ética da atenção.

Nos últimos anos, o mundo dele encolheu até caber nas janelas e no corredor silencioso de Petrópolis. O Parkinson trouxe tremores que pediam paciência; em 2016, o marca-passo acertou o compasso do peito; em 2021, o AVC ergueu degraus entre o pensamento e a palavra. A capital atravessou a pandemia com ruas baixas, sirenes esparsas e tardes compridas; a casa virou a última redação. Lúcia afinou o ritmo do dia, ajeitou livros, abriu cortinas para uma luz que não doía. A leitura ficou lenta, mas continuou abrigo; o humor acendia primeiro nos olhos, depois alcançava a boca, um brilho que dizia estou aqui. Amigos escreviam, leitores pediam notícias, e ele devolvia o possível: presença em respostas breves, gratidão redobrada. Escrever já não cabia sempre; permanecer, sim. Entre a poltrona e a mesa clara, o tempo perdeu pressa e ganhou escuta. Quem lia seguiu falando com ele de um jeito quase doméstico, em mensagens guardadas, recortes revisitados, vozes que repetiam suas frases para lembrar que ainda havia medida. Ali, no andamento mais curto das mãos e da fala, a vida continuou inteira.

Em agosto de 2025, a pneumonia o levou à UTI do Hospital Moinhos de Vento. Porto Alegre, habituada à sua presença discreta, passou a vigiar boletins com pudor e esperança. Na madrugada de 30 de agosto, às 00h40, a notícia se fechou: morreu aos 88 anos, em Porto Alegre, por complicações da pneumonia. Na rua, celulares tremeram; rádios suspenderam a música; nas mesas de edição, verbos ficaram no modo factual. As manchetes disseram o essencial: cronista, saxofonista, cartunista, colorado, filho de Erico e de Mafalda, voz própria. A capital que abriu seus olhos acolheu o derradeiro fôlego, e o Brasil leitor sentiu faltar quem desse o tom do dia. No caminho de casa, gavetas de recortes se abriram, colunas voltaram à mesa, mensagens breves seguiram para amigos. Era mais do que uma notícia; era a pausa de um tom que fazia companhia.

Mesmo em fragmentos, a biografia não se dispersa; um fio a atravessa do chumbo das oficinas aos anos de censura, das manhãs de redemocratização à hiperinflação que remarcava preços ao meio-dia, até a luz elétrica das telas. O menino das gráficas, o músico de palco e o cronista diário respiram na mesma cadência: medir o espaço antes da palavra, poupar ruído, honrar a pausa. Na página, a conversa parecia casual, mas havia carpintaria de silêncio, corte limpo, retorno discreto; a piada chegava tardia, abria passagem sem ferir. O Brasil trocou moedas, vozes e aparelhos; ele preservou a mira baixa e manteve a ternura acesa. Timidez, nele, foi ética de atenção; humor, gesto de cuidado. Nada de barulho gratuito; havia ouvido apurado, paciência, frase que encontra seu ritmo. Quem leu por anos reconhece essa continuidade e, ao reconhecê-la, volta a respirar no tumulto.

Listas de títulos e prêmios não explicam o essencial. Importava o modo de dizer: deslocar a dor sem negar a ferida; usar a ironia para iluminar, não para humilhar. Em décadas de ruído, entre campanhas de rua, apagões e telas que passaram a piscar na palma da mão, ele escolheu a delicadeza por regra e a educação por coragem. Não oferecia certezas embaladas; entregava perguntas que cabiam no bolso. A civilidade foi resistência, chama acesa no vento do dia. Leitores de idades e épocas diferentes reconheceram esse equilíbrio firme e leve e se sentiram vistos sem julgamento. Por isso tantos dizem em voz baixa que ali encontraram uma medida de mundo; por isso a ausência pesa, e a sala parece sem a luz de leitura.

No apartamento, o instrumento descansou. A campânula não pede metáfora; pede ar. O país que regulou o próprio passo na cadência dos seus textos sente o compasso falhar. Ele atravessou décadas soprando atenção sobre o cotidiano, dos ensaios em clubes à mesa do jornal, da risada da plateia ao olho do leitor. Nada de segredo, tudo de ofício. A cidade de prensas e bondes deu-lhe ritmo; a música, intervalo; a família, tom certo. A crônica chegou depois, doméstica, gesto de acender a luz ao entrar e de apagar ao sair, sem alarde.

Agora o relógio cessou a cobrança e a frase final devolve ao silêncio o que dele nasceu. Silêncio, no seu caso, nunca foi falta; foi espaço para a leitura acontecer. Fechem o estojo do instrumento, guardem as provas, deixem a mesa limpa e a lâmpada acesa. O cronista que falava baixo ensinou um país a acertar a respiração antes da palavra. A crônica de hoje cabe numa linha: ele morreu. A que permanece cabe onde a vida continua: no fôlego partilhado de quem lê.