Em 1907, uma mulher decidiu escrever. Soa simples. Não era. O Brasil ainda tateava os contornos de sua jovem República, mas o espírito da época permanecia entranhado na herança colonial: nas casas grandes, falava-se francês à mesa, enquanto o silêncio era imposto aos quartos e às mulheres. Nos jornais, os homens escreviam sobre tudo: política, moral, literatura, o corpo feminino. Às mulheres, restavam os diários íntimos, as cartas manuscritas ou a obediência muda. Foi nesse cenário que surgiu Cecília Vasconcelos, viúva aos 38, sem marido, sem amarras, com um filho nos braços e uma pena carregada de urgência. Preferiu assinar Chrysanthème, nome de flor ambígua e disfarce elegante, talvez para confundir quem esperava dela apenas docilidade. Ninguém lhe deu espaço, ninguém a encorajou, mas ela escreveu assim mesmo. Publicou crônicas e contos que falavam de vício, sexo, histeria, assassinato. Assinou páginas em 1921, 1922, 1925, 1935, sem esconder o rosto nem adoçar a língua. Sua escrita queimava como brasa em papel úmido, não porque buscasse escândalo, mas porque ousava tratar do que se calava. Enquanto a República ainda engatinhava e os editoriais eram reservados aos homens, Cecília escolheu a exceção. Recusou o bordado, rejeitou o silêncio. Para ela, escrever era uma forma de sangrar com método. Porque ninguém grita numa sala cheia de espelhos sem se cortar. Ela gritou, se feriu e continuou escrevendo.

Talvez o mais perturbador sobre Chrysanthème não tenha sido o que ela escreveu, mas o fato de que escreveu. E publicou. E vendeu. E incomodou. Ela fazia da literatura um palco de vícios confessados, corpos femininos despidos da retórica moral, burguesias ridicularizadas com precisão cirúrgica e nenhuma delicadeza. Num país que sempre preferiu a mulher em molduras ou parágrafos elegantes, ela surgiu como uma frase fora do lugar. E ninguém perdoa uma mulher que escreve o que quer, ainda mais se escreve bem. Talvez por isso quase ninguém se lembre de Chrysanthème. O Brasil, quando quer silenciar uma escritora, não a censura. A arquiva.

Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1869, quando o país ainda era império, mas já se debatia em contradições de uma modernidade adiada. A capital respirava entre reformas urbanas e espelhos importados, tremores republicanos e carruagens gemendo por ruas estreitas. No ar, a tensão de um tempo que prometia progresso, mas não espaço para mulheres que escreviam. Nem mesmo as bem-nascidas. Nem mesmo as viúvas. Foi nesse país que Cecília Vasconcelos cresceu. E foi contra esse país que ela escreveu.

Era filha de Emília Moncorvo Bandeira de Melo, a cronista Carmen Dolores, nome suficientemente ousado para assinar colunas no mais importante jornal republicano do Brasil: “O Paiz”. Não era qualquer jornal. Fundado em 1884 por Quintino Bocaiúva, “O Paiz” não apenas apoiou a Proclamação da República, ele ajudou a escrevê-la. Foi trincheira da intelligentsia urbana e tribuna da ordem republicana. Lá escreveram Machado de Assis, sim, mas também Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Olavo Bilac, José Veríssimo, homens que fundaram tanto a República quanto a literatura que a celebrava. Assinar uma coluna naquele espaço não era só escrever: era ocupar uma cadeira entre ministros, juristas, retóricos e moralistas de terno escuro. Era desafiar a regra não escrita de que opinião pública era território exclusivamente masculino.

Carmen Dolores escreveu ali com elegância. Cecília, não. Carmen media as palavras; Cecília as lançava como quem quebra um copo na parede. Enquanto a mãe fazia da crônica um campo de respeito, a filha fez da literatura um campo de batalha. Escrevia com raiva, com lascívia, com pressa. Usava palavras como quem acende um fósforo dentro da boca. Não herdou só o ofício, herdou o risco. E preferiu aumentá-lo.

Seu pseudônimo foi um gesto de ironia radical. Inspirada em “Madame Chrysanthème”, romance francês que retrata uma gueixa japonesa como objeto exótico e submisso, ela assumiu o nome como quem o esvazia de seu verniz decorativo. O que era para ser boneca virou faca. O que era para ser perfume virou pólvora. Ao contrário da gueixa ornamental de Pierre Loti, Chrysanthème não esperava na janela. Ela arrombava a porta. Seus livros, mais de quinze, escorriam por prateleiras e colunas de jornal como veneno feito em casa. E funcionavam. A popularidade era real. A circulação, ampla. O incômodo, garantido. E mesmo assim, ou por isso mesmo, seu nome foi apagado com método, como se nunca tivesse sido escrito em tinta. Como se o escândalo, uma vez terminado o alvoroço, devesse ser simplesmente esquecido.

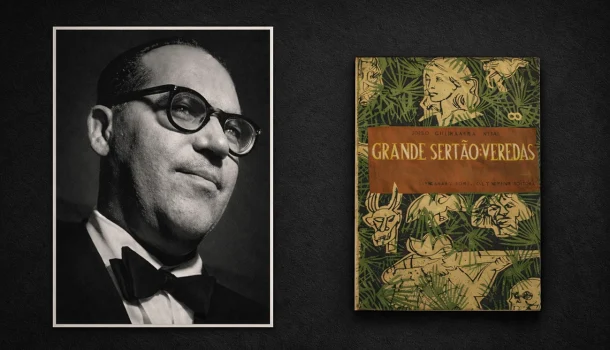

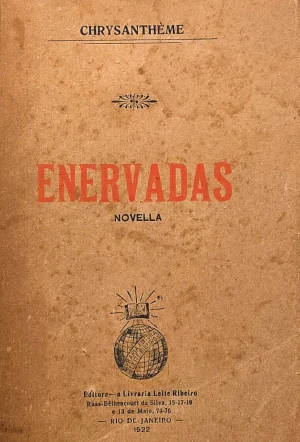

Os títulos de seus livros são um catálogo da provocação: “Flores Modernas” (1921), “Enervadas” (1922), “Gritos Femininos” (1922), “Vícios Modernos” (1925), “Matar!” (1927), “O Que os Outros não Veem” (1929), “A Mulher dos Olhos de Gelo” (1935), “Cartas de Amor e de Vício” (1935), “A Infanta Carlota Joaquina” (1936). Nenhuma suavidade. Nenhum pedido de desculpas. Uma literatura que se organiza não em torno da construção, mas da ruptura. A estética dela não é feita de harmonia; é feita de fraturas. Ela entendia o escândalo como forma. Sabia que o barulho era a única maneira de existir num sistema que ignora o silêncio das mulheres como regra.

Seus personagens, quase sempre mulheres, são seres à beira do colapso ou da lucidez, quase nunca ambas as coisas ao mesmo tempo. Maria José, em “Flores Modernas”, quer prazer, beleza e luxo, mas termina soterrada por uma sociedade que exige máscaras com tanta veemência que o rosto se torna irreconhecível. Em “Enervadas”, Lúcia narra em primeira pessoa uma existência diagnosticada como histeria, uma palavra que, na pena de Chrysanthème, nunca é neutra. O diagnóstico médico, sempre masculino, sempre raso, serve como alegoria para o diagnóstico social que se impõe a qualquer mulher que deseje mais do que o permitido. E em “O Que os Outros não Veem”, não há lugar para as delicadas de coração cansado. A protagonista pensa demais, sente demais, deseja demais. E por isso, claro, sofre demais.

A mulher moderna que Chrysanthème retrata é simultaneamente emancipada e enjaulada. Desfila pela rua com ousadia e depois chora sozinha em um quarto apertado. Injeta morfina, dança ragtime, frequenta lugares onde sua presença incomoda, mas no fundo carrega ainda o peso de séculos de silêncio. Suas personagens vivem num tempo que promete liberdade, mas entrega o mesmo cárcere de sempre, com verniz diferente. E talvez por isso a literatura dela ainda funcione como bisturi: não oferece cura, mas corte.

Cecília Vasconcelos não escrevia para agradar, escrevia para empurrar o leitor para fora do conforto. Sua linguagem era barroca, não por amor à ornamentação, mas por necessidade de excesso. Era uma escrita saturada, rica em descrições, com senso de espetáculo quase cinematográfico. Sua narração operava na chave do drama, não da moral. E sua crítica aos costumes era direta, sem didatismo nem parábolas. Ela sabia que, quando uma mulher escreve com raiva, a crítica prefere chamar de histeria. Então ela escrevia com mais raiva ainda. Sabia que iriam chamá-la de vulgar. E escreveu como se isso fosse uma honra.

Em “A Infanta Carlota Joaquina”, ela revisita a figura histórica da rainha portuguesa com uma pena que não perdoa caricaturas. Reabilita, em parte, a imagem de uma mulher frequentemente descrita como desequilibrada, sensual ou leviana — ou seja, exatamente como a sociedade descreve qualquer mulher que não aceita calar-se. Ali, mais uma vez, Chrysanthème mostra que a história não é neutra. É escrita por quem sobrevive. E sobreviver, para uma mulher que escreve, é um verbo que se conjuga com cautela.

Mesmo com sua obra vasta, popular e provocadora, Chrysanthème não foi admitida na história oficial da literatura. Enquanto outras autoras da Primeira República foram preservadas como modelos de decoro — Júlia Lopes de Almeida, por exemplo, que escreveu romances edificantes e compatíveis com a moral da época — Cecília foi relegada à condição de autora menor. Seus livros sumiram das bibliotecas. Sua memória virou rodapé. Sua obra, um sussurro desconfortável que só reaparece quando alguém decide perguntar: onde estavam as mulheres que escreveram o indizível?

No caso de Chrysanthème, a resposta parece ser sempre a mesma: estavam ali, mas ninguém quis olhar. Ou melhor, olharam e depois fizeram questão de esquecer.

Ainda assim, em 2019, quase um século após sua publicação original, “Enervadas” ressurgiu graças a uma edição da editora Carambaia — hoje esgotada —, baseada num exemplar encontrado no Real Gabinete Português de Leitura, já que até mesmo o volume da Biblioteca Nacional está desaparecido. No posfácio, a professora Beatriz Resende, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), associa Chrysanthème à literatura art-déco, uma vertente estética e temática obscurecida por um modernismo conservador, sexualmente casto e dominado por nomes paulistas. A reedição pontual não desfaz o apagamento: apenas evidencia o tamanho do silêncio.

Hoje, num tempo em que as mulheres podem escrever sem pseudônimo, publicar sem viúvez e criticar sem licença, há algo em Chrysanthème que ainda pulsa. Ela escreveu sobre o vício como metáfora do desejo. Sobre o amor como armadilha. Sobre o corpo como campo de batalha. Sua literatura não pede empatia; exige coragem. E isso a torna, talvez, mais contemporânea do que muitas obras que se pretendem modernas.

Ler Chrysanthème hoje não é só um gesto arqueológico. É um acerto de contas. Porque ela escreveu como quem sabe que seria esquecida. E ainda assim, escreveu. Como quem planta uma bomba-relógio no meio da história literária e espera, pacientemente, que alguém ouça o tique-taque.

Em março de 2025, quase 80 anos após sua morte, Chrysanthème voltou às livrarias com a nova edição de “A Mulher dos Olhos de Gelo”, publicada pela editora Janela Amarela. A reedição marca mais um passo, tímido, mas essencial, no resgate de uma obra que permaneceu por décadas esquecida nas margens da literatura brasileira.

Cecília Moncorvo Bandeira de Mello Rebello de Vasconcellos morreu em 1948, no Rio de Janeiro, vítima de um colapso cardíaco. Partiu no mesmo país que preferiu silenciar sua voz, mas deixou uma obra que ainda hoje exige ser lida.