“Morremos duas vezes: uma quando paramos de respirar, e outra, definitiva, quando somos esquecidos.” A frase, muitas vezes atribuída a Banksy, mas nascida do pensamento do psiquiatra Irvin D. Yalom, parece ter sido escrita para ele.

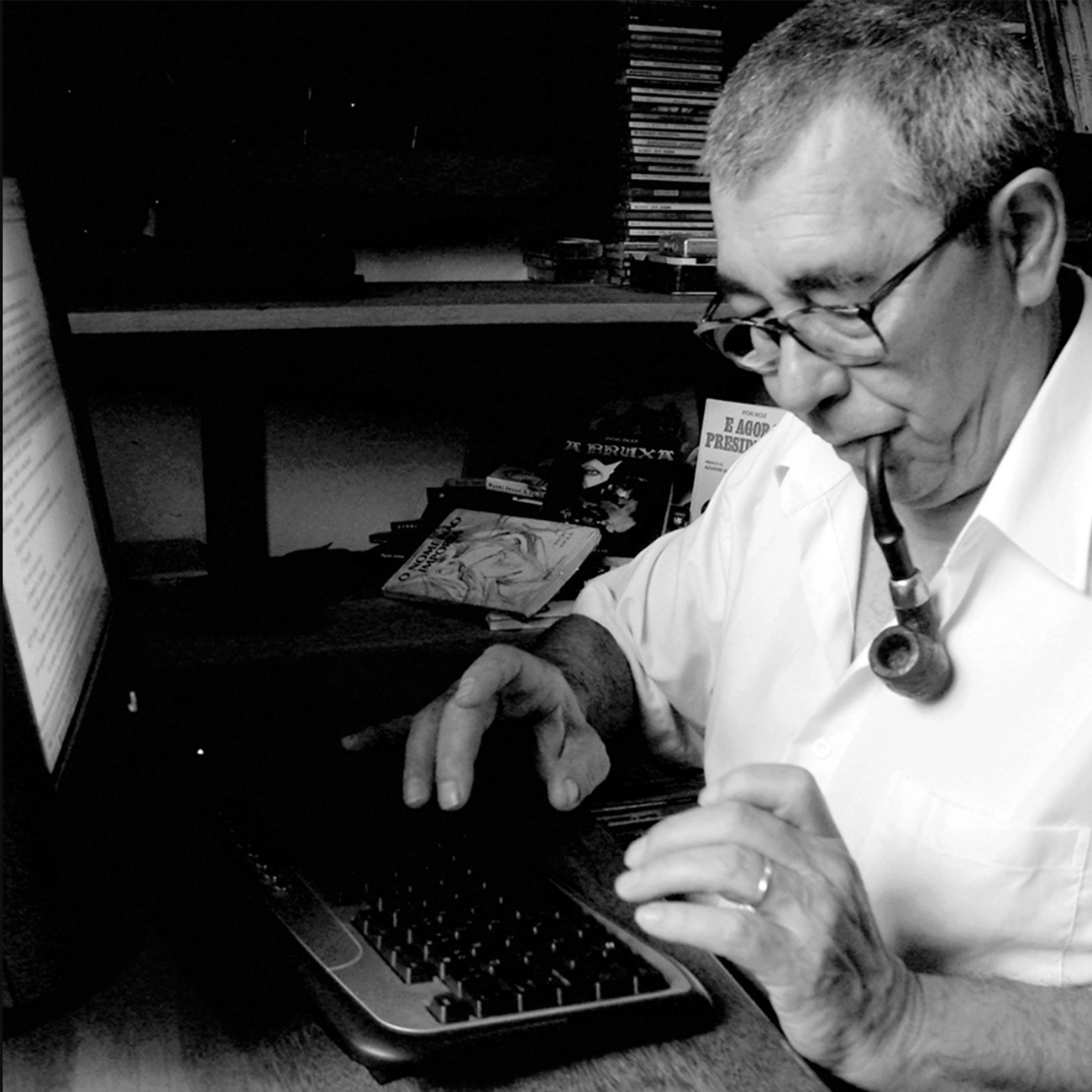

O ruído é seco, metálico, um estalo que vem em rajadas ritmadas. Começa antes do sol nascer e se prolonga até o cansaço bater, não o físico, mas o dos olhos, da vista que embaça, da nuca que endurece. Às vezes, é madrugada, e o barulho ainda não cessou. Vem da máquina. Ou do teclado, agora.

O gesto é o mesmo, ainda que os instrumentos tenham mudado. Ele está sentado, sempre sentado. O corpo inclinado, os dedos se movendo com uma precisão repetida. Como se cada letra fosse uma célula que precisa expelir. Como se escrever não fosse uma escolha, mas uma reação.

José Carlos Ryoki de Alpoim Inoue, conhecido por um de seus pseudônimos mais estáveis, Ryoki Inoue, já publicou mais de mil livros. O número oficial, registrado no “Guinness World Records”, é 1.058. Mas esse dado tem quase trinta anos. Ryoki não parou. Continuou escrevendo, todos os dias, como quem mantém uma promessa que não pode ser explicada em voz alta. Para quem o vê de fora — poucos o veem — trata-se de um escritor prolífico. Para ele, trata-se de respirar.

Nascido em São Paulo, em 1946, de mãe portuguesa e pai japonês, Ryoki cresceu entre idiomas, entre códigos sociais que não se cruzavam, entre a disciplina de um lado e a oralidade do outro. Talvez isso tenha lhe dado o impulso inicial, a curiosidade. Talvez tenha dado o incômodo. Aquela sensação de não pertencimento, de deslocamento. O tipo de desconforto que empurra alguns para o silêncio e outros para o excesso. Ryoki parece ter escolhido o excesso como forma de silenciar o próprio vazio.

Formado em Medicina, exerceu a profissão por alguns anos. Lidou com corpos reais, dores reais. Mas algo não encaixava. “Abandonei o bisturi para empunhar a caneta”, disse certa vez. A frase virou manchete em pequenas reportagens, mas talvez ninguém tenha entendido a profundidade do gesto. Não se trata de uma conversão vocacional. É mais próximo de uma falência ontológica. Como se ele só pudesse existir se fosse escrevendo. Como se tudo o que não é escrito não fizesse parte dele.

Seu primeiro livro publicado veio em 1986. Daí em diante, a curva de produção ganhou um ritmo exponencial. Em poucas semanas, já havia entregado dezenas de textos. Alguns com seu nome, a maioria com pseudônimos. Os editores começaram a sugerir identidades fictícias para que o mercado não percebesse que tantos títulos vinham de uma só mão.

Ryoki acatou. Criou alter egos. Assinou romances como se fosse outros. Não era disfarce. Era estratégia. Era sobrevivência num sistema que não saberia lidar com a ideia de um homem só produzindo tanto. Ao todo, adotou mais de 39 pseudônimos ao longo da carreira. Nenhum deles buscava esconder. Todos buscavam continuar.

Ryoki nunca se importou com a fama. Tampouco com o prestígio literário. Não há lamentos sobre a ausência de prêmios ou convites para feiras internacionais. Quando perguntado sobre isso, ele sorri com uma espécie de neutralidade. Como se soubesse que o mundo que celebra escritores não é o mesmo em que ele escreve. Ryoki não é celebrado. É ignorado com diligência. Seus livros raramente são citados em dissertações, suas frases não figuram em antologias. Ele escreve por fora, à margem. Talvez porque nunca teve outra opção.

Mas houve um momento, um único, documentado com precisão, em que alguém se aproximou de sua máquina de escrever para ver se aquilo era mesmo real. Em janeiro de 1996, o jornalista americano Matt Moffett, do “Wall Street Journal”, viajou a São José dos Campos e passou uma madrugada inteira sentado no apartamento de Ryoki. O motivo era incredulidade. Moffett não conseguia conceber que um único homem pudesse escrever mais de mil livros. Então decidiu testemunhar. O que viu, segundo ele mesmo, foi um feito que desafiava qualquer lógica narrativa.

Às 23h30, Ryoki começou a escrever um novo romance, “The Key”, usando o próprio Moffett como inspiração para o protagonista. Escreveu durante cinco, seis horas. Quase sem pausas. Algumas idas ao banheiro. Um pouco de café. Cachimbo. Nenhuma interrupção emocional. Às 5h30 da manhã, o livro estava completo. Aproximadamente 150 páginas com início, meio e fim. Um romance policial com enredo fechado, fluidez total e ritmo consistente. Moffett, cético até o fim, terminou a madrugada mudo.

O episódio virou pequena nota de rodapé na imprensa americana. No Brasil, quase ninguém soube. Mas para Ryoki, aquela noite foi apenas mais uma. Apenas mais um livro entre tantos outros.

Seu estilo, por isso mesmo, é funcional. Direto. Frases curtas, ritmo ágil, trama condensada. Literatura de ação, de entretenimento. Faroeste, policial, espionagem. Os títulos são sintomáticos: “Os Colts de McLee”, “Onde Está Pablo Escobar?”, “O Fruto do Ventre”, “Quinze Dias em Setembro”, “A Bruxa”. Não há alegorias. Não há digressões metafísicas. Há apenas movimento. Causa e efeito. Um corpo dispara, outro cai. A tensão é permanente. O leitor é conduzido como quem atravessa um corredor estreito, sempre em frente.

Muitos críticos, quando o reconhecem, tratam-no como sintoma. A produção massiva, para alguns, é sinônimo de mediocridade. Como se qualidade e quantidade fossem mutuamente excludentes. Ryoki não escreve para ser bom. Escreve para não adoecer. Ele mesmo já afirmou que “escrever é o que o mantém são”, e é difícil duvidar. Durante décadas, sua rotina foi uma coreografia obsessiva. Acordava cedo, escrevia até o fim do dia, todos os dias.

Hoje, o corpo já não responde com a mesma fúria. Mas a pulsão permanece. Em dias bons, ele escreve. Trechos curtos. Com esforço. Como se o gesto, mesmo enfraquecido, ainda fosse a única forma de manter a sanidade de pé.

Essa compulsão se parece menos com paixão e mais com fé. Não uma fé religiosa, mas ritual. Litúrgica. Cada livro é um ato. Cada página, um gesto de permanência. O mundo pode esquecê-lo. Pode não citá-lo. Pode fingir que ele não existe. Mas há provas. Há livros. Há centenas deles. Cada um com um nome, uma história, uma tentativa de marcar presença.

Ryoki é, nesse sentido, uma resposta ao apagamento. Não ao apagamento pessoal, embora isso também o ronde, mas ao apagamento cultural. No Brasil, autores desaparecem. Livros deixam de ser reimpressos. Histórias somem dos catálogos. E Ryoki, sozinho, parece ter decidido escrever o bastante para cobrir esse buraco. Como se dissesse: já que vão esquecer, então que ao menos haja o que esquecer.

Há algo de tocante nisso. Uma espécie de melancolia operária. Ele não se vê como artista, no sentido romântico. Vê-se como operário da palavra. Um trabalhador. Um homem que senta, escreve e entrega. Todos os dias. Sem glamour. Sem dramatização. Apenas trabalho.

E é justamente nesse “apenas” que mora o abismo. Porque Ryoki está produzindo uma obra que não será lida por inteiro. Ninguém, nem ele, sabe dizer com exatidão o conteúdo de tudo o que já escreveu. Os livros estão espalhados. Alguns sumiram. Outros não foram sequer distribuídos. Há textos que talvez nunca tenham sido lidos por ninguém. E, ainda assim, ele continua.

Aos 79 anos, Ryoki Inoue já não escreve como antes. Não por desistência, mas porque o corpo, que sustentou mais de mil livros, começou a falhar. Neurologicamente fragilizado, vive com o cuidado firme e cotidiano da esposa. A rotina agora é silenciosa, sem rajadas de teclas, sem pseudônimos em rotação. Mas não é uma rotina vazia.

Este momento não deveria passar em branco. Não é apenas um aniversário. É um alerta moral, um espelho cultural. Um país que não protege seus criadores, que não sustenta suas memórias vivas, que não reconhece as mãos calejadas pelas palavras, esse país está, ele próprio, esquecendo como se escreve sua história.

A inteligência de um homem não se mede por convites acadêmicos, nem por cifras editoriais. Mede-se pela persistência com que ele se recusa a desaparecer.

Ryoki não está sozinho. Perto dele, está o filho. Georges Kirsteller Ryoki Inoue, jornalista, escreveu uma pequena homenagem que não pediu plateia, mas fincou raízes mais fundas do que qualquer retrato de tribuna. Um texto sóbrio, contido, verdadeiro:

“Sou o que permaneceu. Não por heroísmo, mas por sentido.

Porque há coisas que só quem vive por dentro da ausência compreende.

E há dores que não pedem palco, apenas espaço.

A vela continua acesa.

E enquanto ele escreve, eu sigo por perto.

Em silêncio, testemunhando.”

Essa presença, do filho, do gesto, da vela, é talvez a verdadeira consagração. Não há estátua. Mas há cuidado. Não há palco. Mas há vigília.

O Brasil pode ter esquecido Ryoki. Mas alguém lembra. E está ali. Testemunhando. Como quem sabe que certos legados não precisam de manchete, só de continuidade.