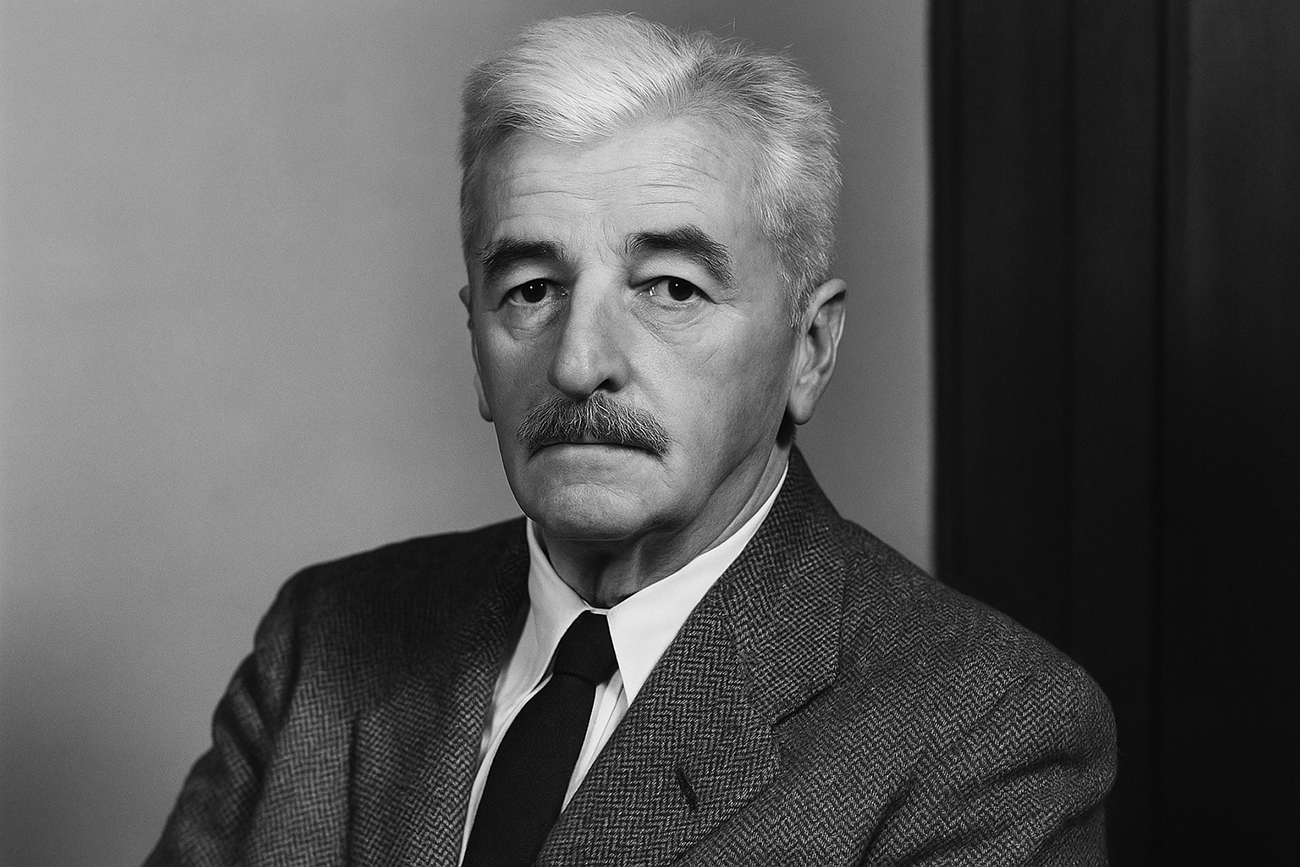

Ninguém escreve assim por acaso. É preciso um tipo muito específico de teimosia, de obsessão, talvez mesmo um cansaço existencial tão profundo que só encontre repouso na gramática prolongada do delírio. William Faulkner não economizou no fôlego quando redigiu sua sentença monolítica em “Absalão, Absalão!”, e há algo de perverso ou de sagrado nessa escolha de amarrar mais de 1.280 palavras com o fio tênue e elástico da mesma respiração. A frase entra para o Guinness Book em 1983 como a mais longa da ficção ocidental, o que é, convenhamos, uma categoria que só poderia existir em um mundo que calcula o excesso com medalhas. Mas esse não é um recorde de exibição, é um colapso estético, uma performance de descontrole textual que escapa às métricas usuais de legibilidade, clareza, elegância. Como o próprio livro.

A frase em questão aparece no capítulo sexto e atravessa como uma febre o relato de um personagem cuja voz já está, de antemão, comprometida pelo tempo. Faulkner constrói um labirinto onde o centro nunca é alcançado, onde a narrativa dobra sobre si mesma, gira em círculos concêntricos, repete nomes e cenas e frases como se tudo já tivesse acontecido antes, e de novo, e de novo. A estrutura da frase segue essa lógica de espiral: tudo retorna, mas com um leve desvio. Como a memória. Como o trauma. Como a história dos Sutpen, essa família marcada por ambição, incesto e ruína, que se desdobra como se o passado fosse um quebra-cabeça quebrado.

Mas a verdade é que essa frase não é lida, é atravessada. Ou suportada. Ou enfrentada. Ler Faulkner nesse estado é como ser arrastado por um rio cujo curso se conhece apenas por boatos. Não há margem, não há bússola, não há pausa. Há vírgulas, muitas, mas nenhuma dessas vírgulas serve ao conforto do leitor, são antes obstáculos, deslizamentos de terreno, bifurcações onde tudo pode ser perdido. E é perdido. A frase não quer ser entendida, quer ser vivida. Ela encarna uma recusa explícita à obediência, à obediência do ponto final, da cadência previsível, da lógica aristotélica.

Essa escolha não é apenas estilística, é política. No Sul de Faulkner, esse Sul devastado pela escravidão, pela Guerra Civil, pela vergonha e pelo mito, as histórias não acabam, apenas continuam a apodrecer no silêncio das casas decrépitas. A forma da frase é um comentário sobre isso. Sobre a impossibilidade de encerrar, de resolver, de expiar. É uma frase contaminada por fantasmas. E o narrador, ou os narradores, pois o romance multiplica as vozes ao ponto de não se saber mais quem fala, apenas repete, reconstrói, remói.

É fácil, em tempos de frases curtas e headlines apressadas, tratar esse tipo de escrita como um excesso anacrônico. Um exagero. Uma exibição de virtuosismo verbal. Mas esse julgamento seria superficial. Porque há, nesse gesto de prolongar a frase até o limite da sanidade sintática, uma espécie de ética. Um comprometimento radical com o modo como a memória de fato funciona. E a memória, sabemos, não obedece à gramática.

Talvez o mais perturbador seja isso: a frase nos lembra que pensar é um processo desconfortável, sem pausas programadas, sem conclusões fáceis. Pensar dói. E Faulkner escreve como quem está tentando pensar algo que não pode ser pensado, o que significa, evidentemente, algo que não pode ser dito, mas que insiste em ser escrito. Por isso a frase não para. Porque não chegou onde precisava chegar. Porque ainda falta uma palavra. Sempre falta.

Ler “Absalão, Absalão!” é uma experiência de exaustão. Mas não no sentido vulgar de difícil. É uma exaustão mais parecida com a de carregar um cadáver familiar nas costas sem saber onde enterrá-lo. Uma fadiga de séculos, de raças, de códigos morais desintegrados. A linguagem do romance, assim como sua frase recordista, não serve à transparência, mas à opacidade. É como vidro fosco: percebe-se o vulto, mas não o contorno. E talvez isso seja mais verdadeiro do que a nitidez.

Houve um tempo em que a literatura aceitava esse tipo de risco. Um tempo em que o leitor não era cliente, mas cúmplice. Hoje, não há muito espaço para esse tipo de sentença nas livrarias. Frases longas são vistas com desconfiança, como se quisessem esconder algo. E querem mesmo. Porque há coisas que não cabem em frases curtas. A dor da guerra, por exemplo. A culpa ancestral. O racismo como maldição genética. O desejo incestuoso como metáfora de um país que se ama doente.

Não é à toa que Faulkner escrevia de modo tão oblíquo. A verdade, para ele, era sempre indireta, torta, elíptica. A frase mais longa do mundo é, talvez, uma tentativa desesperada de capturar essa verdade sem nome. De registrá-la não como conceito, mas como sensação. O que importa não é o que se entende ao fim da frase, mas o que se sente enquanto se a lê. E o que se sente é pânico, vertigem, fascínio, náusea, desamparo. Tudo ao mesmo tempo.

Talvez por isso ela sobreviva ao recorde. Porque ser a maior, no fundo, é o de menos. É a menor coisa sobre ela. O que importa mesmo é que essa frase continua respirando. Como um organismo doente. Como um sonho ruim que nunca termina. Como uma língua que fala sozinha no escuro. Ela continua ali, à espera de outro leitor que se disponha a perder o fôlego. A esquecer onde estava. A não voltar mais.

E quando isso acontece, quando se lê a frase inteira, sem buscar sentido, sem caçar sujeito ou predicado, apenas deixando que a correnteza leve, algo muda. Não se sabe bem o quê. Mas muda. Como se a cabeça tivesse sido reconfigurada. Como se a linguagem tivesse encontrado, por um segundo, um modo de dizer o indizível. Não com clareza. Mas com verdade.

E é isso que fica. Não a proeza. Não o Guinness. Mas a ferida. A frase mais longa da literatura não é uma frase. É uma cicatriz.

A célebre frase “Absalão, Absalão!”, de William Faulkner, aparece no capítulo 6 da obra e, em português, foi traduzida por Celso Mauro Paciornik (Companhia das Letras) como uma única e longa frase — mantendo a estrutura labiríntica, as repetições e o ritmo torrencial do original.

Exatamente como o pai se o pai tivesse sabido tanto sobre isso na noite antes de eu ir até lá como sabia no dia seguinte, quando voltei pensando Velho louco e impotente que percebeu enfim que devia haver algum limite até para a capacidade de um demônio de fazer mal, que deve ter visto a sua situação como a da garota de circo, do pônei, que percebe que a principal melodia ao ritmo da qual dança não vem de corneta e rabeca e tambor, mas de relógio e calendário, deve ter-se visto como o velho canhão gasto que percebe que pode dar somente mais um tiro e desabar no chão por efeito de sua própria detonação e recuo furiosos, que olhou ao redor e viu a cena que ainda estava dentro de seu campo de visão e seu alcance e viu o filho sumido, desaparecido, algo mais insuperável para ele do que se o filho estivesse morto, pois agora (se o filho ainda vivia) seu nome seria diferente e quem haveria para chamá-lo por ele seriam estranhos, e qualquer afloramento de dragão criado pelo sangue dos Sutpen que o filho pudesse semear no corpo de uma estranha qualquer continuaria, portanto, a tradição, realizaria o mal e o dano hereditários, com outro nome e entre pessoas que jamais teriam ouvido o nome certo; a filha condenada à condição de solteirona, ela que escolhera essa condição antes mesmo de haver alguém chamado Charles Bon, já que a tia que viera socorrê-la em seu luto e sofrimento não encontrara nenhum dos dois, mas sim aquele rosto calmo absolutamente impenetrável entre um vestido costurado em casa e uma touca de sol, rosto visto diante de uma porta fechada e de novo em meio a um torvelinho de galinhas enquanto Jones fabricava o caixão, e que ela manteve durante o ano seguinte em que a tia morou lá e as três mulheres teceram as próprias roupas e cultivaram a própria comida e cortaram a lenha com que a cozinhavam (descontando a ajuda que receberam de Jones, que vivia com a neta na cabana de pesca abandonada com o telhado quase caindo e a varanda apodrecendo e encostada a ela a foice enferrujada que Sutpen lhe emprestaria, o faria tomar emprestada para cortar as ervas daninhas da porta — e que por fim o forçaria a usar, mas não para cortar ervas daninhas, ao menos não ervas daninhas vegetais — ficaria encostada por dois anos) e que ainda manteve depois que a indignação da tia a levou de novo para a cidade para viver de hortaliças roubadas e de cestas anônimas deixadas nos degraus da frente à noite, e as três, as duas irmãs, negra e branca, e a tia a doze milhas de distância vigiando de seu lugar enquanto as duas irmãs vigiavam do delas o velho demônio, o Fausto antiquíssimo, varicoso e desesperado, içando sua última vela agora com a mão do Credor já sobre o seu ombro, tocando sua lojinha rural agora para poder obter seu pão e sua carne, barganhando tediosamente por míseros níqueis com brancos e negros rapaces e empobrecidos, ele que em certa época poderia ter galopado dez milhas em qualquer direção sem cruzar a própria fronteira, tirando de seu magro estoque os laços de fita e contas baratas e a bala mofada de cor viva com que até mesmo um velho pode seduzir uma menina roceira de quinze anos, para arruinar a neta de seu sócio, esse Jones — esse branco desengonçado e maleitoso a quem dera permissão, catorze anos antes, para se instalar na cabana de pesca abandonada com a neta de um ano —, Jones, sócio, carregador e balconista que, por ordem do demônio, retirava com as próprias mãos (e talvez entregava também) as balas, contas e fitas da vitrine, e media o próprio pano com o qual Judith (que não ficara de luto e não lamentara) ajudou a neta a fazer um vestido para desfilar diante dos desocupados, dos olhares de soslaio e das línguas, até que seu ventre volumoso a ensinou a sentir embaraço — ou talvez medo; Jones, que antes de 61 não tinha nem mesmo permissão de se aproximar da frente da casa e que nos quatro anos seguintes só chegou até a porta da cozinha, e isso somente quando trazia a caça, o peixe e os legumes com os quais a esposa do futuro sedutor e a filha (e Clytie também, a única que restara dos criados dos negros, aquela que o proibiria de cruzar a porta da cozinha com o que trouxera) dependiam para manter a vida, mas que agora entrava na própria casa nas (muito frequentes agora) tardes em que o demônio subitamente amaldiçoava a loja sem clientes, trancava a porta e ia até os fundos da casa onde, no mesmo tom com que costumava se dirigir a seu ordenança ou mesmo a seus criados domésticos quando os tinha (e com que sem dúvida mandava Jones pegar na vitrine as fitas e contas e balas), ordenava que Jones fosse buscar o garrafão, e os dois (e Jones inclusive sentado agora, como nos velhos tempos, as velhas tardes ociosas de domingo, de monótona paz, que eles passavam embaixo da parreira de muscadínea no quintal, o demônio deitado na rede enquanto Jones se acocorava encostado ao pilar, levantando-se de tempos em tempos para servir o demônio do garrafão empalhado e do balde de água fresca que ele buscara na fonte a mais de uma milha de distância e então se acocorando de novo, gargalhando e cacarejando e dizendo “Boa, sinhô Toum” cada vez que o demônio parava de falar) — os dois bebendo alternadamente do garrafão e o demônio não deitado agora, nem mesmo sentado, mas procurando depois do terceiro ou segundo gole aquele estado invicto, impotente e furioso de velho em que se ergueria, bamboleando e tropeçando e berrando por seu cavalo e por pistolas para cavalgar sozinho até Washington e matar Lincoln (mais ou menos um ano tarde demais para isso) e Sherman, gritando: “Matem! Matem os dois como os cães que são!”, e Jones dizendo: “Boa, Coroné; boa esta”, e segurando-o quando caía e ordenando à primeira carroça que passasse que o levasse até sua casa, e subia com ele os degraus da frente e passava pela porta formal sem pintura que ficava sob a bandeira importada vidro por vidro da Europa, que Judith segurava aberta para ele entrar sem nenhuma mudança, nenhuma alteração no rosto calmo e congelado que exibia havia quatro anos já, e galgava a escada e ia até o quarto de dormir e o colocava na cama como se fosse um bebê, e depois se deitava ele próprio no chão ao lado da cama, embora não para dormir, porque antes de amanhecer o homem na cama se remexeria e grunhiria e Jones diria: “Tô aqui, Coroné. Tá tudo bem. Eles ainda num mataro nóis, mataro?” — esse Jones que, depois que o demônio foi embora com o regimento quando a neta tinha apenas oito anos, diria às pessoas que ele “tarra cuidando do lugá e dos preto do Major” antes mesmo de elas terem tempo de lhe perguntar por que não estava com as tropas, e que talvez com o tempo tenha passado a acreditar na própria mentira, ele que estava entre os primeiros a saudar o demônio quando ele voltou, a encontrá-lo no portão e dizer: “Bem, Coroné, eles mataro nóis mas ainda num pegaro nóis, pegaro?”, ele que inclusive trabalhou, labutou, suou sob as ordens do demônio naquele primeiro período em que este acreditou que poderia, apenas com sua indomável força de vontade, fazer a Centena de Sutpen voltar a ser aquilo de que ele se lembrava e que tinha perdido, labutou sem nenhuma esperança de pagamento ou recompensa, ele que deve ter visto muito antes do demônio ver (ou admitir) que a tarefa era inútil — Jones, o cego que aparentemente ainda via naquele destroço furioso e lúbrico o belo homem de outrora que um dia galopara no puro-sangue negro por aquele domínio cujas duas fronteiras o olho não conseguia ver ao mesmo tempo de nenhum ponto.