Às vezes, o livro certo não se escolhe — ele encosta. Silencioso, sem anúncio, sem urgência. Espera na estante alheia, no canto de um sebo úmido, na prateleira mais baixa de uma biblioteca esquecida. E, quando finalmente se oferece, parece que esteve ali desde sempre, apenas à espera de que você estivesse pronto — ou suficientemente partido. Há histórias que não se leem por recomendação: elas nos pegam na contramão, entre um suspiro e outro, quando a vida escurece um pouco mais ou quando a solidão, ao contrário, se torna excessiva de tão clara. Não são livros para impressionar visitas nem para citar em rodas seguras; são mapas secretos, quase constrangedores, que revelam aquilo que fingíamos não saber sobre nós mesmos.

O curioso é que eles não prometem nada. Não têm sinopses sedutoras nem capas gritantes. Não são notícia. E, mesmo assim, ficam. Porque tocam um ponto sem nome — um lugar onde a linguagem comum já não dá conta, e só a literatura tem chave. Quando aparecem, não pedem tempo, pedem rendição. A leitura, então, se torna outro tipo de experiência: não uma fuga, mas uma convocação. Como se alguém, de um tempo remoto ou de uma casa vizinha, dissesse: eu também fui por aí.

É difícil explicar por que certos livros chegam quando chegam. Talvez nem seja necessário. Basta o arrepio na terceira página, a pausa no parágrafo exato, aquela impressão quase física de estar sendo observado por dentro. É nesse instante que se reconhece o milagre: aquilo que ninguém indicou, ninguém esperava — e, no entanto, era exatamente o que faltava.

Um jovem músico expulso de sua família aristocrática embarca em uma viagem ao Canadá colonial, onde, ao atravessar uma floresta, presencia um fenômeno acústico impossível: o som de um violino em um terminal de transporte futurista. Anos mais tarde, um editor investiga uma escritora de ficção científica que parece ter previsto uma pandemia global com precisão perturbadora. Em outra era, uma residente lunar luta para manter a sanidade e o sentido de realidade após um colapso planetário. Três vidas, separadas por séculos, convergem através de pequenas rachaduras no tempo — ecos de um mesmo ponto de inflexão, aparentemente insignificante, mas carregado de um poder que desafia as leis conhecidas. Cada personagem, à sua maneira, lida com a fragilidade da existência e a ilusão de continuidade linear, enquanto uma investigação oficial se desenrola no pano de fundo, reunindo os fragmentos de uma anomalia que pode ser mais do que um erro na matriz temporal. Com uma estrutura que alterna tempos e vozes, o romance traça um arco filosófico sobre perda, permanência e os mecanismos sutis que moldam a percepção do real. Sem oferecer certezas absolutas, a narrativa se move como um sismógrafo diante do abalo existencial coletivo, sugerindo que tudo está interligado, mesmo quando parece disperso. Ao final, não há resposta — apenas o espanto persistente diante de um mundo onde o tempo pode ser um espelho quebrado.

Um funcionário público medíocre, respeitado por convenção e ignorado por afeto, depara-se com a certeza da morte após um diagnóstico inicialmente banal. Até então, sua vida fora uma sucessão de escolhas pautadas pela decência aparente, o bom senso social e o desejo de ascensão tranquila. Esposa, filhos, carreira: tudo escolhido com o critério da conveniência. Mas, ao se ver confrontado com o fim — inevitável, doloroso, solitário —, ele passa a desconfiar que sua existência inteira tenha sido um erro meticulosamente disfarçado de sucesso. Cada gesto banal do cotidiano adquire um peso insuportável, cada silêncio em torno de sua agonia transforma-se em denúncia muda da hipocrisia que o cercava e que ele mesmo cultivou. Enquanto o corpo se deteriora, a consciência desperta. O que parecia uma vida exemplar revela-se uma farsa minuciosa, e o terror de morrer sem ter vivido verdadeiramente se instala. No isolamento do leito, sem consolo da religião nem afeto sincero por perto, ele inicia uma travessia íntima e dilacerante rumo à lucidez final — um despertar tardio que, ainda assim, redime. Tolstói constrói, com precisão quase cirúrgica, o retrato de um homem comum diante do mais absoluto dos espelhos: a morte. E nesse espelho, o reflexo é devastador.

A infância em uma França ainda marcada pela guerra. A juventude entre bifurcações sociais e avanços tecnológicos. O amor, o corpo, a maternidade, o trabalho. Os anúncios publicitários que se acumulam nas vitrines, os slogans políticos que mudam com a década, os utensílios domésticos que evoluem enquanto a memória resiste. Ao narrar a própria vida sem dizer “eu”, a protagonista se dissolve no tempo coletivo, tornando-se um espelho translúcido da experiência de toda uma geração. Fotografias antigas, fragmentos de diálogos, músicas populares e expressões da moda são costurados numa tapeçaria rítmica e imprecisa como a lembrança. Não se trata de uma autobiografia no sentido tradicional, mas de um mergulho radical no que permanece e no que se apaga — no que molda a identidade pessoal enquanto é partilhado por muitos. A autora escolhe observar-se como se fosse outra, alguém anônimo e plural, que atravessa as transformações da cultura, da linguagem e da intimidade com a lucidez de quem sabe que tudo será memória. A história de uma vida se revela inseparável da história de um país, de um século, de um tempo. Ao final, permanece menos a narrativa de uma mulher que a pulsação de uma época, como um eco que ressoa entre o singular e o coletivo.

Um menino de nove anos chega a Roma nos anos 1950, acompanhando o pai acadêmico em uma temporada de trabalho. O idioma é estranho, os gestos são outros, e a cidade, com seus monumentos imensos e ruínas por toda parte, parece mais imaginada que vivida. No entanto, aos poucos, ele se adapta: descobre rotas de bicicleta, observa os vizinhos com atenção silenciosa, frequenta a escola com desconfiança e experimenta, pela primeira vez, o fascínio de um sentimento sem nome ao olhar para uma colega de classe. As relações familiares se entrelaçam com os percursos urbanos — o pai sisudo, os irmãos inquietos, a figura ausente da mãe que permanece no Brasil. Tudo é pequeno e grandioso ao mesmo tempo: os jogos, as ruas, os filmes, os silêncios. O menino, introspectivo e curioso, aprende a decifrar não apenas a nova língua, mas também os códigos invisíveis da infância, da perda e da identidade em formação. A narrativa, entre a memória e a invenção, recusa a cronologia convencional: avança e recua, deixando que o tempo se curve à lógica da lembrança. O que emerge não é uma história fechada, mas uma atmosfera — um modo de olhar, de recordar, de pertencer a um tempo que já não existe. E nessa suspensão delicada entre o vivido e o imaginado, algo permanece.

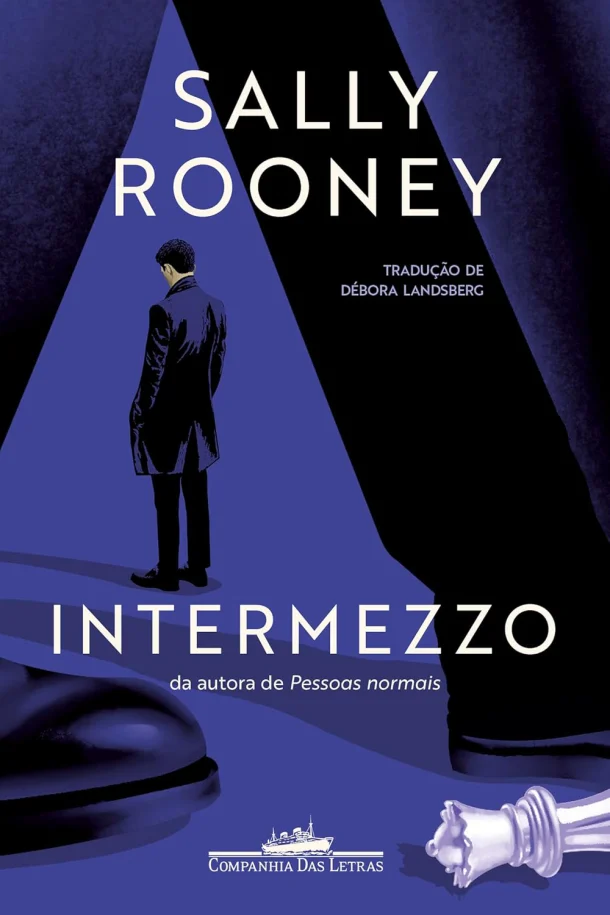

Dois irmãos atravessam a morte recente do pai como quem tenta decifrar uma partitura interrompida. Peter, advogado de causas humanitárias, move-se entre a nostalgia de uma relação terminada e o desconforto de um novo envolvimento com uma jovem que parece tanto companhia quanto espelho de suas incertezas. Ivan, mais novo, ex-promessa do xadrez, vive entre a rigidez do cálculo e o espanto diante do imprevisível — principalmente quando se vê envolvido com uma mulher mais velha, distante de seus códigos e ritmos. Ambos buscam sentido em conexões que os desafiam, enquanto evitam, sem sucesso, o luto ainda em carne viva. A narrativa alterna seus pontos de vista com precisão delicada, expondo fragilidades que nem sempre encontram tradução direta: a vergonha da solidão, o orgulho ferido, a lentidão do afeto. Em vez de grandes eventos, o texto se estrutura sobre gestos mínimos — um olhar que hesita, um silêncio mal colocado, uma lembrança que insiste. O romance não propõe redenções fáceis, nem idealiza os vínculos familiares ou amorosos: observa-os com a crueza de quem sabe que toda aproximação carrega um descompasso. Ainda assim, entre as dissonâncias, há um intermezzo possível — um intervalo onde a dor se torna inteligível, e a intimidade, por mais falha, é abrigo. Com seu estilo contido e intensamente humano, a autora compõe um retrato melancólico da tentativa de amar mesmo quando tudo parece pouco ensaiado.

Ela chega à casa com o aviso de que o homem a ser cuidado tem um problema neurológico raro: sua memória dura apenas 80 minutos. A cada reencontro, ele a cumprimenta como se fosse a primeira vez — e repete, com cortesia quase cerimonial, os mesmos gestos, as mesmas perguntas, os mesmos encantos aritméticos. Ex-professor de matemática, ele vive cercado de recortes de papel com lembretes presos ao paletó, tentando amarrar o presente a um passado que lhe escapa sem aviso. Aos poucos, a mulher percebe que, apesar da falha cerebral, há um tipo de permanência no que ele partilha: fórmulas como laços afetivos, números primos como metáforas de isolamento, teoremas como chaves para algo mais essencial que o esquecimento. Quando seu filho pequeno passa a acompanhá-la, nasce entre os três uma ligação silenciosa e improvável. O menino recebe um apelido numérico e descobre que há ternura mesmo na lógica mais rígida. A casa se torna um refúgio breve contra o ruído do mundo. Sem apelar à nostalgia ou ao milagre, a narrativa constrói uma aproximação rara entre cuidado, amizade e encantamento intelectual. A matemática, aqui, não é apenas assunto: é linguagem de afeto, disciplina de escuta, forma de resistir à erosão da memória. O tempo, mesmo fraturado, se reconstrói na insistência do encontro — e o que se repete, no fim, é o que mais se preserva.