Por sorte (sorte?), venho de uma família em que os nossos ídolos não morreram de overdose — muito novo aprendi quem eram Churchill e Lincoln, por exemplo, e sigo fã de ambos. Havia entre os muitos livros da biblioteca dos meus pais, onde eu diariamente assaltava o conhecimento humano, um de Viana Moog sobre Lincoln (Moog foi, por assim dizer, sepultado sob o altar que a esquerda ergueu para louvar Darcy Ribeiro como intérprete quase único do Brasil). Era “Em Busca de Lincoln”, ou algo assim, e a sua capa tinha uma daquelas fotografias que mostram a melancolia extrema de Lincoln; atraído por aquele rosto feio, duro e sobretudo triste, foi o primeiro livro que li sobre o grande americano. De Churchill, tínhamos lá em casa as suas memórias de guerra e, creio, “Minha Mocidade” em tradução de Carlos Lacerda. Li-os e, menino, imaginei vagos heroísmos e sonhei-me lutando em Gettysburg ou na praia de Omaha, mas cuidar de embargos e agravos foi o que me coube no latifúndio desta vida… Essas e outras leituras, hoje sei, me salvaram daquilo que é tido por pensamento superior no Brasil, um esquerdismo infantilizado e messiânico (quem aí se lembra da risível “linha albanesa” do PCdoB, muito atuante nas universidades?).

Pois então: se há Churchill ou Lincoln, tô dentro, como se diz, e por isso acabo de assistir ao Churchill de Gary Oldman. Tenho comigo a certeza de que somente os livros nos dão o equipamento necessário para compreender o mundo (e aí estão os calhamaços de Roy Jenkins e Martin Gilbert sobre Churchill comprovando a minha tese), mas filmes históricos me atraem porque a condensação em duas horas dos defeitos e qualidades dos nossos heróis traz certa carga de emoção de que a literatura às vezes carece (os defeitos sempre um tanto edulcorados, pois assim funciona o cinema). Também emociona ver aqueles que admiramos redivivos por grandes atores, como é o caso de Oldman.

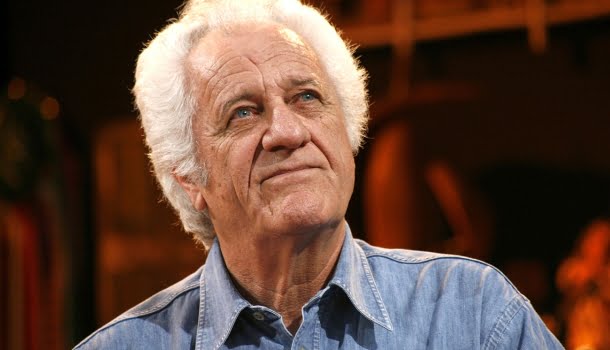

Então proclamo aos quatro ventos: não o percam. O filme é direto e sem muitas firulas, mas Gary Oldman está realmente excepcional — e a história de maio de 1940, essa história, meus amigos, merece ser recontada muitas vezes (principalmente nesta época em que as grandes lutas são pelo fim dos fogos de artifício para que totós não se assustem e dos saleiros em mesas de restaurantes para que os sais não nos tentem). Tenho acompanhado Oldman desde que vi “Tinker Tailor Soldier Spy”, baseado no livro de John le Carré, em que Oldman faz um espião, o famoso George Smiley, aquele anti-Bond de Le Carré, metódico e implacável, com roupas antiquadas e óculos tortos, um tipo “cinza” num filme de bela fotografia também cinza, desses que nos pegam logo nos primeiros minutos. É um ator que transforma em ouro aquilo que toca, sem dúvida. E também hoje sabemos que o cinema está perdendo espaço para as grandes séries que tornaram a TV território de adultos, ficando a tela grande como uma subdivisão da indústria de explosivos, mas “O Destino de uma Nação”, contando uma história de adultos para adultos, foge de clichês e vale o preço do ingresso.

A história, claro, é um dos grandes feitos da humanidade: Churchill assumindo como primeiro-ministro em maio de 1940, no exato momento em que Hitler invade a Europa Ocidental e cerca as forças francesas e inglesas em Dunquerque. A ideia geral da coisa, porém, me agrada mais: grandes homens, apesar de certa vertente histórica esquerdista afirmar o contrário, importam, e Churchill, o maior dos maiores do século 20, firma-se como primeiro-ministro vencendo os pacifistas do gabinete, retiras os soldados cercados transportando-os com centenas ou milhares de barcos e botes privados e ainda empolga o país com discursos que mesmo hoje reverberam na nossa memória coletiva (“We shall never surrender!”). Há defeitos no filme, evidentemente, não sei se técnicos, porque me faltam engenho e arte para dizer algo sobre isso, mas, eu diria, simplificações sem as quais muitas vezes filmes não funcionam, como um Halifax que soa quase traidor ao defender a paz com Hitler, quando na verdade era sobretudo um patriota (não nos esqueçamos: Hitler conquistara a Europa e seria muito difícil a Grã-Bretanha, naquele momento lutando praticamente só, impedir a sua própria invasão; também não nos esqueçamos de que Halifax já demonstrara patriotismo uns poucos dias antes quando não aceitara ser primeiro-ministro, apesar de ser o preferido de todos, inclusive do Rei, abrindo assim o caminho para o mais enérgico Churchill). Esses defeitos, porém, não prejudicam a obra geral.

Confesso, porém: sobretudo, me fascina ver o filme como um tipo de celebração da forma como os britânicos aceitaram Churchill, que chegara a 1940 com fama de bêbado e com erros monumentais no currículo — nos nossos dias, errar não é mais humano: um único deslize e o “meliante” se vê caçado por epígonos de Torquemada na Santa Inquisição (Santa Inquisição: uma espécie de Facebook da Idade Média). Dizem que não mais haverá líderes assim — talvez, talvez, mas boa parte da culpa é nossa, os “liderados”: queremos que os nossos governantes sejam pessoas sempre prontas a fazer check in na Esquina da Empatia, incapazes de pensamentos impuros e com disposição para pedir desculpas instantâneas por deslizes verbais; queremos santos, mas santos, vocês sabem, somente são santos depois de comprovarem a própria santidade. O “we shall fight on the beaches” de hoje são envergonhadas entrevistas coletivas, “Peço desculpas por ter usado a palavra ‘judiar’ e aproveito para comunicar que estou doando cem mil reais para a Associação Judaica de Riachão das Emas”, coisas desse tipo — como o filósofo Pascal Bruckner notou, o Ocidente vive, há mais de cinquenta anos, o masoquismo da “tirania da culpa”, uma forma de danação judaico-cristã curiosamente imposta por pensadores ateus.

Então é isto: Gary Oldman está soberbo, mas soberbo mesmo, sem dúvida, era Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, grande porque era também falho. A Churchill tanto devemos — por isso a ele rezo diariamente no altar do meu panteão pessoal, bebendo com o velho estadista um scotch imaginário e fumando um charuto igualmente imaginário. A propósito, lembro-me de que Afonso Arinos, outro líder jogado ao ostracismo só por ser conservador (ou liberal do tipo inglês, para ser mais exato), disse algo comovedor sobre a morte do seu adversário político JK: “A sua aventura vital foi extraordinária”. E também sobre JK, sua mãe, olhando as obras de Brasília, disse algo não menos comovedor (usando o seu apelido de infância): “Só mesmo o Nonô para fazer tudo isto”. Furto as frases e me boquiabro com a extraordinária aventura vital de Churchill, e sim, só mesmo o velho buldogue inglês para fazer tudo aquilo naquele momento.

(Ah, por fim: não é por nada não, mas Churchill era conservador, assim como este degas aqui que vos escreve, thanks God and God save the Queen.)