A ideia de que o mundo acabaria em algum momento futuro esteve presente numa legião de pensadores, romancistas e cineastas nas últimas décadas. O temor vinha sobretudo com o tema das mudanças climáticas e do aquecimento global. Criou-se, no sentido amplo da palavra, uma literatura da catástrofe. A pandemia da Covid-19, no entanto, parece ter provocado uma virada, um “plot twist”, nessa linha de pensamento.

Após o coronavírus, caiu a ficha: o ser humano pode desaparecer bem antes da destruição final do planeta. Esse efeito-pandemia levou escritores brasileiros, neste ano, a mergulhar de vez no mundo da distopia, na forma de alegorias da catástrofe. Cada um a seu modo, são os casos de “O Último Gozo do Mundo”, de Bernardo Carvalho, e “O Deus das Avencas”, de Daniel Galera.

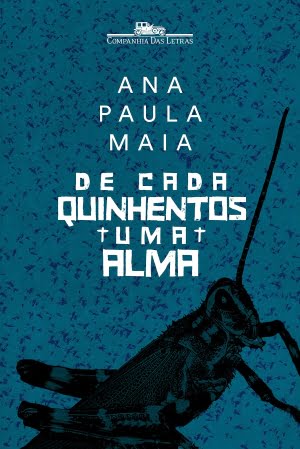

A mais recente contribuição a essas narrativas é o romance “De Cada Quinhentos uma Alma”, de Ana Paula Maia. Trata-se da escritora que mais explorou as possibilidades de uma literatura sobre o final dos tempos. “O fim do mundo está do outro lado da porta, mas isso ele ainda não sabe”, diz a autora, já na abertura do livro que retoma e aprofunda uma série de temas e personagens de obras anteriores.

Reaparecem Bronco Gil (ex-presidiário e matador de aluguel), Edgar Wilson (recolhedor de cadáveres de animais mortos em estradas) e Tomás (um ex-padre e colega de trabalho de Edgar). O trio representa o grupo de sobreviventes de uma epidemia que atinge uma região não identificada, que pode bem ser o Brasil contemporâneo. Ana Paula recorre às indeterminações ou a um antirrealismo em seus livros.

A linguagem descarnada, sintética, remete aos silêncios dos personagens de um Samuel Beckett. Ao mesmo tempo, as marcas do contemporâneo estão nas “zonas de espera” (prisões, matadouros, crematórios) onde nada parece acontecer e, principalmente, na ideia de “trabalho sujo”. Os personagens de Ana Paula têm atividades recusadas pelos civilizados, ainda que sejam muito úteis na atualidade.

Em “De Cada Quinhentos uma Alma”, até mesmo o trabalho sujo está desaparecendo. Os animais já morreram, e não há mais o que ser triturado e cremado por Edgar Wilson — nome digno de personagem de Poe. Como em “Enterre Seus Mortos” (2018), ele trabalha no recolhimento de animais atropelados em estradas desérticas e mantém a dignidade de dar um fim decente para cadáveres de bichos e pessoas.

A história muda de rumo quando o trio de sobreviventes descobre que os militares da região carregam um caminhão de corpos contaminados. São mortos na área de isolamento para doentes (outra “zona de espera”). O destino do carregamento é um antigo matadouro de gado que ganhou nova utilidade. A analogia evidente são os campos de concentração e seus crematórios na Segunda Guerra Mundial.

A ironia macabra é a equivalência entre vacas, bois e pessoas: “Da estrada é possível ver um dos campos de isolamento [de doentes contaminados na epidemia] construído em poucos dias dentro de uma das fazendas da região, ocupando o espaço que antes era destinado à pastagem de gado. Agora já não existe gado”. O ser humano torna-se uma figura matável, assim como os animais em frigoríficos.

A solução final adotada pelas autoridades é destruir as pequenas cidades, tanto aquelas com doentes, como as que nem tiveram registro de contaminação. Instala-se no espaço da história de Ana Paula uma guerra preventiva, cujos alvos são a própria população. Nada mais atual do que isso. “Definitivamente queriam apagar o lugar. Incendiar esses vilarejos e municípios é mais barato para conter a epidemia”, conta o narrador.

O trio Bronco-Edgar-Tomás encontra soldados numa cidade fantasma e os mata. Segundo suas descobertas, os hospitais de campanha são, na verdade, para matar os doentes e não para tratá-los. Edgar Wilson observa: “Estão dizimando lugares como esse. Quanto menos gente, menor o risco de contaminação, não é isso que estão dizendo?”. O ser humano acaba, sim, antes do fim do mundo.

Para construir sua alegoria da catástrofe, Ana Paula Maia cria frases que condensam o espírito do tempo de romance: “Nem mortos, nem impotentes; estamos dominados”; “O caos não se manifesta na desordem, e sim numa frequência baixa e imperceptível”; e “Não imaginei que o fim do mundo seria assim… Os homens declararam guerra aos céus”. Tal como os ianomâmis da Amazônia, a autora vê a queda do céu.

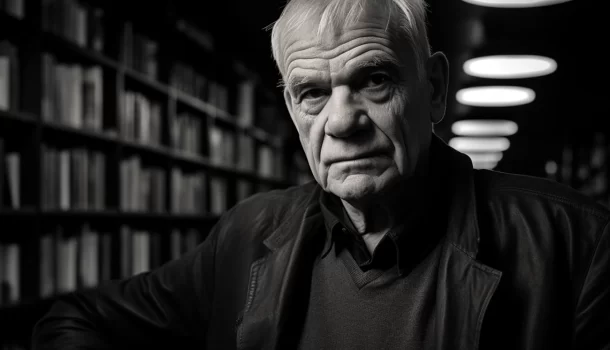

Fotografia: Rodolfo Buhrer/Divulgação